Таким образом, с исторической точки зрения дружина — предшествующая, периферийная, отчасти тупиковая ветвь развития военной элиты. Если рыцарство получало свое преимущество в большей мере технологически, то дружинники добивались преимущества психологического, культурного, морального. Готовность к смерти, суицидальное поведение и реальный суицид, повышенная солидарность, гипертрофированное возвеличивание определенных ценностей и доблестей отличали военную элиту варварского общества от прочей массы населения. Дружина как группа отборных воинов была зависима от определенных мифологик, без которых ее эффективность резко падала.

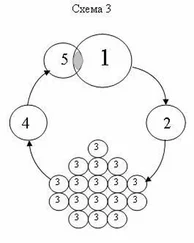

Исторически в дружинных государствах Северной и Восточной Европы постепенно обособились разные виды дружины 38 38 О первой известной нам попытке классификации типов дружин см. Хлевов А. А. Феномен северной дружины // Проблемы социально-политической истории и культуры Средних веков. СПб., 1998. С. 43–44.

:

а) дружина вождя (конунга, князя) — ведущий тип;

б) отдельная дружина княгини или других представителей правящего рода (некая разновидность первого типа, тесно с ним связанная);

в) свободная дружина «воинов профессионалов », чаще всего временная, на период конкретного похода или этапа жизни своих членов, нередко совмещающих независимые военные действия с наемничеством и с торговлей ( felag ); ярким примером могут служить флотилии «морских конунгов» Скандинавии 39 39 Лебедев Г. С. Конунги-викинги (к характеристике типа раннефеодального деятеля в Скандинавии) // Политические деятели Античности, Средневековья и Нового времени. Л., 1983. С. 44–53.

;

г) братство профессиональных воинов (вариант третьего типа, отличающийся, как правило, более длительным, а то и пожизненным обетом воительства, самоценностью магико-боевых аспектов дружинной культуры); именно о таком объединении и повествует «Сага о йомсвикингах».

Ближайшей аналогией последнего типа могут служить автономные группы греческих наемников, самостоятельно выбиравших стратегов и решавших свои дела, которых французский историк Ипполит Тэн метко назвал «странствующими республиками». Если дружинники, составляющие окружение властителей и фактически формирующие аппарат ранних государств, в большей мере были ориентированы на вертикальные связи со своим королем или князем, то в свободных дружинах преобладали горизонтальные узы братства.

Во всех типах дружин культивировался боевой дух, но «независимые» и полунезависимые дружины, не имеющие поддержки государственного аппарата, в большей мере тяготели к идеологии «смертников», «живых мертвецов», обреченных изначально 40 40 Похожие психологические черты просматриваются у японских самураев, потерявших сюзерена, — ренинов.

, в то время как в «государственных» гвардиях скорее ценилась верность вождю, сюзерену, прочность служебно-клиентельных отношений. Хотя, в реальности, разумеется, часто случалось наоборот — наемники проявляли завидную осторожность (о чем ехидно повествует «Сага о йомсвикингах»), а дружинники правителей сражались до конца.

В эпосе северных народов поровну воспевается и верность конунгам, и бесстрашие, следование «северной этике мужества», предполагавшей опрометчивые и явно несуразные, но удалые поступки. Так, гимном верности может считаться датская поэма «Речи Бьярки», где центральный сюжет составляет гибель в бою двух дружинников Бьярки и Хьялти у тела их убитого вождя Хрольфа. Мотив ответственности дружины перед вождем ярко звучит в финальных сценах поэмы «Беовульф», после того как стареющий конунг Беовульф был брошен своими воинами перед битвой с драконом.

Общим образцом для воинских отрядов Северной Европы и Руси (где дружина изначально формировалась на «скандинавской основе») было войско верховного аса Одина — эйнхерии, т. е. «люди одного войска». Считалось, что все павшие в битвах герои попадали в небесный чертог Одина — Вальхаллу, где они тренировались в воинском искусстве и пировали, готовясь выступить в час Конца Света против чудовищ хаоса. В позднем фольклоре эти представления трансформировались в рассказы о «дикой охоте» хариев — спутников Одина, несущих громы и ветер. В принципе мотив «вечно сражающихся» был достаточно популярен в эпосе скандинавов — согласно легендам были обречены на «вечный бой» отряды конунгов Хедина и Хегни (ночью после битвы валькирия Хильд — дочь Хегни и жена Хедина — воскрешает павших, и бой продолжается). Можно отметить вечную вражду Хундингов и Ильвингов (Ульвингов), которая, судя по этимологии названий этих династий, видимо, восходит к легендам об архетипическом противостоянии родов «собак» и «волков» 41 41 «Одного могущественного конунга звали Хундинг. По его имени страна называясь Хундланд. Он был очень воинственен и имел много сыновей, которые воевали. Вражда и столкновения были между конунгом Хундингом и конунгом Сигмундом. Они убивали друг у друга родичей. Конунг Сигмунд и его род назывались Вельсунги и Ильвиги» (Старшая Эдда // Западноевропейский эпос. СПб., 2002. С. 153). Последнее сообщение об этой вражде связано с Сигурдом, сыном Сигмунда: «У Сигурда была большая битва с Люнгви, сыном Хундинг, и его братьями. В этой битве пал Люнгви и все три брата». Сигурд вырезал кровавого орла на спине Люнгви, т. е. раскроил спину, вывернул ребра в виде крыльев и вытащил легкие. См. подробней: Михайлин В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М., 2005. С. 403–404.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу