Степень историчности многих событий и реалий, упоминаемых в «Саге о йомсвикингах», вполне понятно, вызывает сомнения и споры исследователей. Хотя именно та часть произведения, что посвящена образу жизни йомсвикингов и их обычаям, была интерпретирована А. Я. Гуревичем как художественная типизация реальных отношений и порядков дружинных лагерей Дании 10 10 Гуревич А. Я. Походы викингов // Гуревич А. Я. Избр. труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги. М. — СПб., 1999. С. 116–121; См. последнее издание: Гуревич А. Я. Походы викингов / Под ред. Т. А. Пушкиной. М., 2005. С. 75–86. Он же. Военные лагеря // Словарь средневековой культуры. М., 2001. С. 76–77.

. Исходя из данной «архетипической модели», мы вправе предположить, что эта сага дает нам редкую возможность увидеть если и не сами порядки, в действительности царившие в дружинных лагерях Скандинавии и Восточной Европы эпохи викингов, то, по крайней мере, тот идеал, к которому стремились тогда эти воины и их вожди.

1. Род и дружина — единство и борьба противоположностей

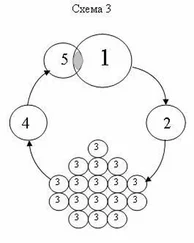

Древнее традиционное общество изначально строилось на разных формах родового коллективизма, основанного на строгом горизонтальном разделении социума на родственные кланы, фратрии, отдельные подгруппы. По социальной вертикали коллективы дробились на возрастные классы и страты, в зависимости от опыта его членов, уровня личного влияния и степени вовлеченности в престижную экономику. Сама по себе родовая система отличалась редкой устойчивостью и способностью к регенерации после природных и военных катаклизмов. Даже после запуска механизмов политогенеза — процесса складывания государства, классового общества и конституирования систем господства — родовые структуры сохранялись в качестве низовой ячейки самоорганизации людей и лишь отчасти трансформировались в общинные формы коллективизма.

Наиболее адекватным определением понятия «род» является его расширительная трактовка, предложенная выдающимся советским этнографом С. А. Токаревым: «Род — группа людей, соединенных кровным родством и ведущих свое происхождение от общих предков». Род создавался на основе единства родственных («кровных») уз и определенной территории («почвы»), которые оформлялись символически с помощью мифов о предках (могучих зверях и великих героях), инициаций, обрядов перехода из одного возраста в другой. Повседневность родовой жизни была жестко регламентирована и подчинена единым циклическим ритмам, согласованным с природной средой.

Между тем внутри родового общества всегда существовал фактор дестабилизации, периодически возникали катаклизмы, ведущие к разрывам традиционных связей, провоцирующие отмену действующих норм и порядков. Практически с самых первобытных времен война (нападение на соседей, защита своей территории, опасные массовые охоты) и странствие (миграция племени, отселение молодых людей при перенаселении территории, поиск новых угодий) становились причиной смены форм власти и основными двигателями социальной мобильности. «Зов дальних странствий» и «дух воинственности» были ментальными разрушителями циклов жизни рода и вносили стохастический момент в социальные системы. Эта диалектика «рода» и «воюющего отряда», комитата, наверное, одна из древнейших социокультурных оппозиций, восходящих к глубокой древности, и коренящихся в еще этологической разнице людских характеров и психотипов 11 11 Дольник Р. В. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб. — М., 2004.

. В германской мифологии такое противопоставление ярко проявляется в первоначальной конкуренции хтонических и лунарных божеств ванов (покровителей культа предков, аграрных циклов и семейной солидарности) и солярных героических асов, отличающихся отвагой и сексуальной распущенностью 12 12 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 107.

. Похожая дихотомия наблюдается в экзистенциальном выборе, предложенном великому герою греков Ахиллу, который мог прожить долгую жизнь «статусного» мужа и царя или выбрать краткий век, полный славы и приключений.

Военные объединения мужчин и юношей вокруг самых опытных воинов и вождей вначале создавались только ситуативно, а военный поход был одним из элементов инициации, проверки готовности юношей выполнять мужские обязанности и защищаться от нападений чужаков. В принципе многие вполне уважаемые члены племени могли участвовать лишь в нескольких первых набегах и после вступления во взрослую жизнь не проявляли интереса к воинской славе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу