2.2. Культ Бориса и Глеба в политике «триумвирата» Ярославичей

ПВЛ и памятники Борисоглебского цикла, в первую очередь «Анонимное сказание», фиксируют повышенный интерес представителей правящей династии к культу князей-мучеников в начале 70-х гг. XI столетия, когда возводится новая церковь в Вышегороде, куда переносятся их останки. Имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства источников позволяют предполагать, что этот интерес был не только религиозным, но и политическим, тесно связанным с проблемой междукняжеских отношений.

Как говорилось выше, последняя реформа Ярослава Мудрого была направлена на децентрализацию власти, как в «Русской земле», так и за ее пределами. Вследствие этого в 1054 г. все волости оказались в руках шестерых князей: трое из них установили контроль над крупнейшими экономическими центрами Поднепровья, которые благодаря этому приобрели, хотя и не сразу, самостоятельное политическое значение.

В то же время укрепившаяся в историографии точка зрения о распаде «Русской земли» как единого территориального образования после смерти Ярослава не находит подтверждения в источниках. Даже ее основоположник А. Н. Насонов вынужден был отметить, что «после того как древняя территория — „Русская земля“ — распалась с образованием Черниговского и Переяславского княжеств, мы видим явные признаки стремления сохранить на первых порах целостность „Русской земли“ в ряде мероприятий» {297} 297 Насонов 2002. С. 31.

. С легкой руки А. Е. Преснякова княжеский союз Ярославичей характеризуется в историографии как «триумвират» {298} 298 Пресняков 1993. С. 35–43.

.

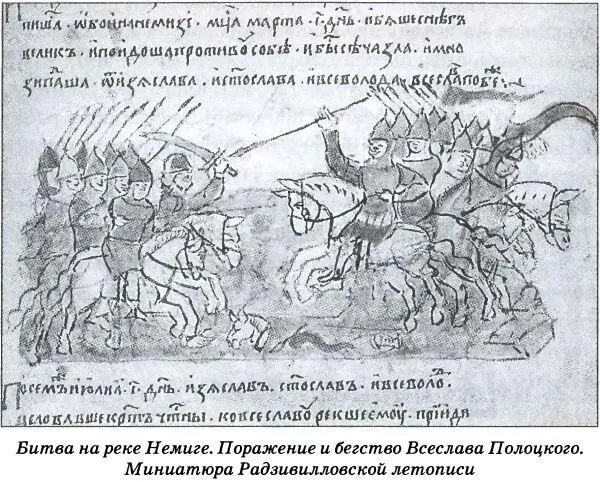

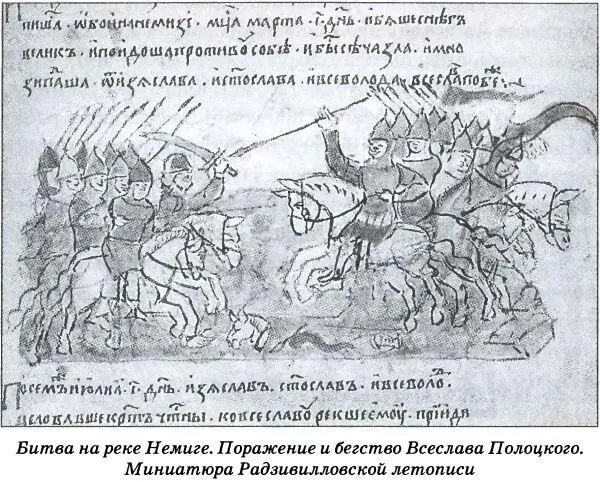

Некоторое время этому по днепровскому «триумвирату» удавалось поддерживать дружественные и даже союзнические отношения с полоцким князем Всеславом, однако они обострились в 1065 г., — два года спустя жертвой его экспансии в очередной раз стал Новгород. Первый этап борьбы с Полоцком завершился взятием Всеслава в плен во время мирных переговоров на реке Немиге и заключением его в «поруб» в Киеве. Поскольку этот стратегический успех был достигнут Ярославичами, и в первую очередь Изяславом, — в нарушение присяги, он вызвал негативную реакцию, отразившуюся в ПВЛ {299} 299 ПСРЛ 1. Стб. 162–171. ПСРЛ 2. Стб. 155–162.

.

«Триумвиры» «Русской земли» оказались не в состоянии сопротивляться внешней угрозе, которую с середины XI в. представляли половцы. В 1068 г. войска Ярославичей были разгромлены ими на Альте, а когда Изяслав отказался продолжать сопротивление, в Киеве началось восстание, участники которого «вырубили Всеслава из поруба, в 15-й день сентября, и прославили его среди княжеского двора». Княжеский двор был подвергнут разграблению, а сам Изяслав бежал в Польшу.

Мы не будем останавливаться на социальном значении этих событий, в которых, впервые в Южной Руси, проявило политическую активность народное собрание — вече, хотя они представляли и представляют немалый интерес для изучения взаимоотношений княжеской власти и общества. Обратим внимание на то, что финалом их стал приход на Русь войск Болеслава II весной 1069 г., о котором мы упоминали выше. Интерпретация этих событий получила неоднозначную оценку в источниках.

Как пишет о Болеславе II Галл Аноним: «Он сам, так же как и Болеслав Великий, вступил врагом в столицу русского королевства — выдающийся город Киев — и ударом своего меча оставил памятный знак на золотых воротах города. Там он возвел на царский престол одного русского из своей родни, которому принадлежало королевство, а всех мятежников, не подчинившихся ему, отстранил от власти» {300} 300 Галл Аноним. С. 54.

. Автор «Великой хроники поляков или лехитов», еще более подчеркивая зависимость Руси от Польши, говорит о результатах этой кампании так: «Самую Русь сообразно с нуждами своими личными и своего войска [Болеслав] обложил данью, особенно съестными припасами», а подавив мятеж, «поставил начальником над русскими князьями знатного человека, своего приближенного» {301} 301 Великая хроника. С. 71.

.

Однако картина событий, созданная склонными к преувеличению польскими хронистами, противоречит описанию ПВЛ: «Пошел Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же выступил навстречу. И пришел к Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи тайно от киевлян бежал из Белгорода в Полоцк. Наутро же люди, увидев, что князь бежал, возвратились в Киев, и устроили вече, и обратились к Святославу и Всеволоду, говоря: „Мы уже дурное сделали, князя своего прогнав, а он ведет на нас Польскую землю: идите же в город отца своего; если не хотите, то поневоле придется поджечь город свой и уйти в Греческую землю“. И сказал им Святослав: „Мы пошлем к брату своему; если пойдет с поляками погубить вас, то мы пойдем на него войною, ибо не дадим губить города отца своего; если же хочет идти с миром, то пусть придет с небольшой дружиной“. И утешили киевлян, Святослав же и Всеволод послали к Изяславу, говоря: „Всеслав бежал, не веди поляков на Киев, здесь ведь врагов у тебя нет; если хочешь дать волю гневу и погубить город, то знай, что нам жаль отцовского стола“. Слышав то, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взяв немного поляков» {302} 302 ПСРЛ 1. Стб. 174. ПЛДР 1978. С. 187.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу