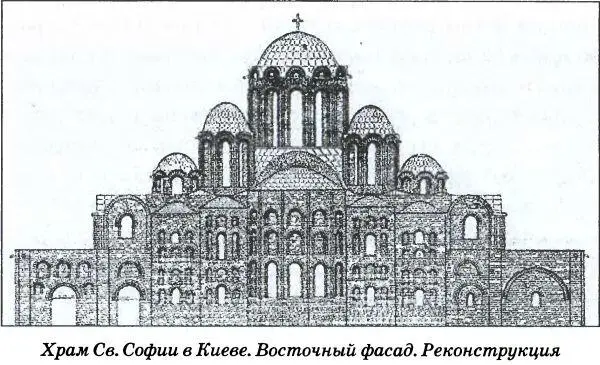

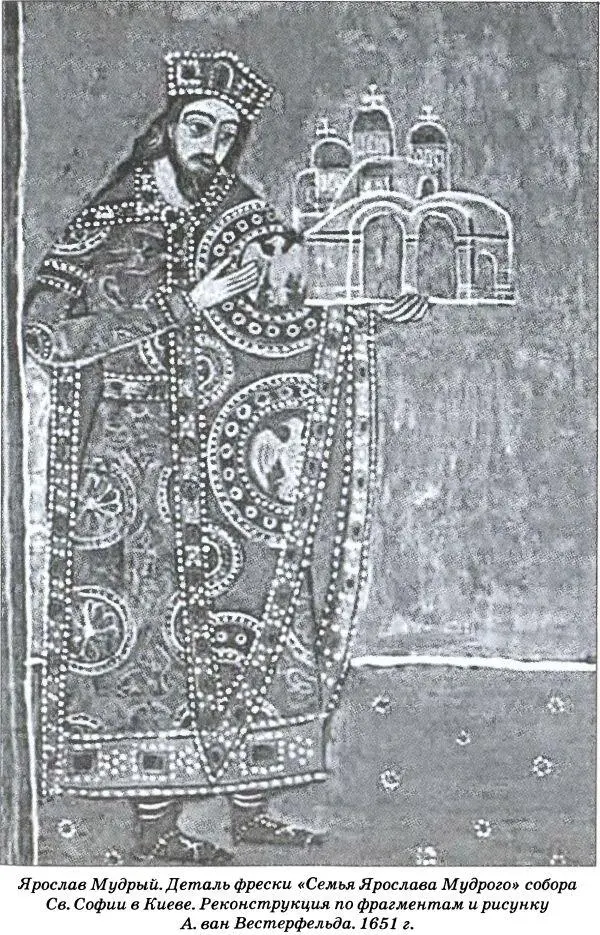

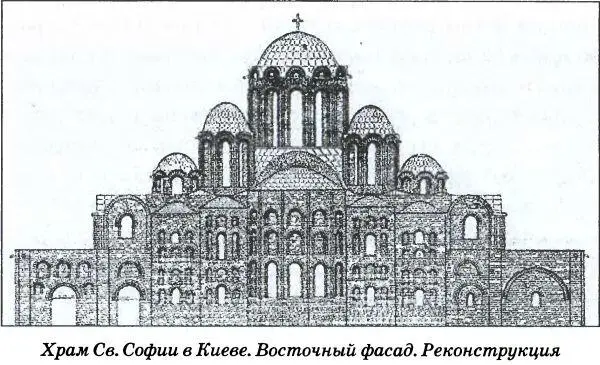

Устранение последнего конкурента в борьбе за власть привело к тому, что в сознании потомков сложился «культ личности» Ярослава. По крайней мере, к такому выводу приводят нас летописи, да и не только они. Под 1037 г. в ПВЛ говорилось: «Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах — Святой Богородицы Благовещения, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины» {248} 248 ПСРЛ 1. Стб. 151. ПЛДР 1978. С. 165, 167.

. Безусловно, всплеск столь масштабного строительства связан с тем, что воссоединение «Русской земли» в несколько раз увеличило экономические возможности Ярослава, которому до этого приходилось принуждать местное население к строительным работам {249} 249 Карпов 2001. С. 303–304.

. В летописной статье 1036 г. Ярослав определяется как «самовластец Русской земли». В отношении Поднепровья это определение представляется верным, однако мог ли он оставаться «самовластцем» остальной территории древнерусского государства, продолжив практику рассредоточения волостей в руках своих сыновей, старший из которых, Владимир, как раз в 1036 г. был посажен на княжение в Новгороде?

Еще Н. И. Костомаров писал о том, что «нет ничего ошибочнее, как воображать себе Владимира и Ярослава монархами и, хваля за мудрое строение государства, обвинять их за отеческую слабость, с какою они, по мнению некоторых, разрушив собственную работу, раздавали волости своим сыновьям и тем раскрыли дорогу бесконечным ссорам и усобицам», добавляя при этом, что «если уж приходится хвалить или порицать этих деятелей давно минувших веков нашей истории, то их скорее можно похвалить за тот раздел Руси между сыновьями, за который их порицали» {250} 250 Костомаров 2005. Т. 12. С. 15.

. Необходимо признать, что «Ярослав устранил соперников-братьев, но не отменил „родового сюзеренитета“ над Русской землей» (В. Я. Петрухин) {251} 251 Черепнин 1972. С. 360. Петрухин 2000. С. 189.

. Поэтому вряд ли правомерно считать его единоличным правителем Киевской Руси, деятельность которого «вновь обрела общерусский характер» (М. Б. Свердлов) {252} 252 Свердлов 2003. С. 355, 419–428.

. Наиболее оригинальной из подобных точек зрения, восходящих к представлениям об «империи Рюриковичей», стала гипотеза Б. А. Рыбакова, предположившего, что в 1036 г. Ярослав Мудрый принял царский титул, который был зафиксирован в граффити на стене Софийского собора в Киеве, сообщающим о его смерти 20 февраля 1054 г. По мнению Я. Н. Щапова, этот акт стал возможным в начале 1050-х гг., благодаря тому, что предстоятелем Русской церкви являлся ставленник киевского князя Иларион, ибо «присутствие в Киеве митрополита из Константинополя не могло способствовать такой форме признания» {253} 253 Щапов 1989. С. 173–174.

. Даже допуская такую возможность, необходимо признать, что времени для ее реализации было не слишком много. По крайней мере, как заметил Н. Ф. Котляр, «когда Ярослав 20 февраля 1054 г. умер, то погребальную службу провели без участия митрополита — это выполнили обыкновенные священники („попове поющее обычныя песни“). Следовательно, — заключает исследователь, — тогда уже не было митрополита Илариона» {254} 254 Котляр 2003. С. 48.

.

Мы уже отмечали, что «самовластие» Ярослава не подвергается осуждению древнерусской историографией, в отличие от «самовластья» Святополка или Андрея Боголюбского, пытавшегося в третьей четверти XII в. установить режим единоличного правления на территории «всей Суждальской земли» {255} 255 ПСРЛ 2. Стб. 520.

. С одной стороны, он продолжил политику «окняжения земель», проводниками которой стали Владимир, Изяслав и Святослав Ярославичи, хотя политический коллапс 1014–1015 гг., одним из инициаторов которого был сам Ярослав, являлся красноречивым свидетельством того, насколько опасной оказалась практика рассредоточения князей по волостям, эффективной альтернативы ей не существовало. С другой стороны, в результате законодательной деятельности Ярослава были урегулированы правовые взаимоотношения Киева и Новгорода, заложившие конституционные основы новгородской государственности.

Летописные свидетельства, сконцентрированные в хронологическом диапазоне 1016–1036 гг., позволяют говорить о поэтапном характере этой «конституционной реформы», санкционированной так называемыми «Грамотами Ярослава», упоминаемыми НIЛ в первой трети XIII в., на которых приносили присягу Новгороду приглашаемые на новгородский «стол» князья {256} 256 ПСРЛ 3. С. 67, 68, 70, 273, 274, 278.

. Уже более двух столетий в историографии продолжается спор об их содержании: если одни исследователи отождествляли их с «Русской правдой» в Краткой или Пространной редакции (которые помещены, соответственно, в НIЛМ под 1016 г. и Софийской I летописи под 1019 г.) {257} 257 ПСРЛ 3. С. 176–180. ПСРЛ 6. Стб. 131–172.

, то другие рассматривали их как не сохранившийся до наших дней документ конституционного или финансового характера {258} 258 Зимин 1999. С. 31–64. Петров 2003. С. 63–87.

. Следует, однако, заметить, что если «Грамоты Ярослава» регулировали не юридические, а финансовые вопросы, вряд ли бы на них присягали правители Новгорода, поскольку это выглядело бы так, как если бы глава государства приносил присягу не на конституции, а на государственном бюджете.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу