Шумно отпраздновав победу — Петр вообще все праздновал шумно, — царь вполне здраво оценил его с практической точки зрения: «Мы дошли до того, что шведов побеждать можем; пока сражались двое против одного, но скоро начнем побеждать и равным числом». До этого, впрочем, было еще далеко.

Как полководец Борис Петрович отличался медлительностью и необычайной осторожностью. «Не испытлив дух имею», — как-то признался он в письме к адмиралу Федору Апраксину, и эта характеристика, как никакая другая, отразила ведущую черту личности новоиспеченного фельдмаршала. Если русская поговорка предлагала семь раз отмерить перед тем, как отрезать, то Борис Петрович отмерял трижды по семь раз и при этом забывал отрезать. Во всех иных случаях подобное качество для полководца едва ли можно было признать положительным. Но после Нарвы оно имело большой плюс. Осмотрительный Шереметев избегал ставить свои полки в ситуацию изменчивую, быстротекущую, когда офицеры терялись и не знали, что им делать, а солдаты от испуга переставали слышать и слушаться команды. Для армии, в которой все учились, это была неплохая школа и, кажется, единственно верная тактика.

Было у Бориса Петровича еще одно качество, очень подходящее ко времени. Шереметев умел, не теряя достоинства, со всеми ладить. Для петровского круга он был свой человек, почти «европеец», носивший не виданное на Руси звание «мальтийского кавалера» (получил его, путешествуя по югу Европы) и побывавший даже у самого папы. Но и для традиционалистов он свой — по манере, аристократическому происхождению, привычкам и жизненному укладу. Московские и провинциальные дворяне охотно служили с ним. Шереметев — не выскочка, не чета безродному Меншикову. Его знатность не ущемляла ничьей чести, осторожность и медлительность воспринимались как здравомыслие. Такой не станет рисоваться и попусту рисковать чужими жизнями. Одним своим мешковатым видом русского барина, лишь по недоразумению остриженного и втиснутого в немецкий кафтан, Борис Петрович привлекал к себе сердца старорусского дворянства. Он сплачивал, вселял покой и уверенность. Именно такой полководец и был нужен в первые годы Северной войны.

В июле 1702 года Шереметев встретился со Шлиппенбахом у мызы Гуммельсгоф. На этот раз победа оказалась много весомее. 7-тысячный шведский корпус (против 18 тысяч фельдмаршала Шереметева) был уничтожен почти полностью. Шведский генерал едва сумел с остатками конницы отойти в Пернов.

В августе на реке Ижоре Ф. М. Апраксин потрепал другой шведский отряд, под началом Кронгиорта. Теперь, если неприятель и мог сопротивляться, то только в крепостях. Восточная Прибалтика начала переходить под власть русских войск.

Успех Шереметева под Гуммельсгофом вновь был громко отпразднован. В этом был свой смысл: под победные залпы на полях сражений и в россыпях огней фейерверка скорее затягивались раны нарвского позора. Петр высоко оценил победу фельдмаршала: «Зело благодарны мы вашим трудам». Обрадованный царской милостью, Борис Петрович тотчас испросил разрешение отлучиться в свои имения: леность и хозяйственная жилка перевешивали в нем даже честолюбие. Петр разрешения не дал. «Труды» фельдмаршала победами под Эрестфером и Гуммельсгофом не окончились. Шереметев был отправлен разорять Ливонию, в чем и преуспел: «От Дерпта и рубежа по сю сторону мыз и деревень ничего не осталось», — доносил фельдмаршал.

Среди разоренных местечек оказался и городок Мариенбург. Подступил к нему Борис Петрович в августе 1702 года. Жители оставили свои дома и по мосту перешли на остров, где возвышался старый замок. Построенный в XIV веке, он не мог устоять против правильной осады. Тем не менее небольшой гарнизон упрямился и не выкидывал белого флага. Наконец удача улыбнулась Шереметеву — бомба угодила в пороховой склад. «Боги Пресвятая Богородица твоим высоким счастьем помиловали… прилетели две бомбы в одно место», — сообщал царю Шереметев, невольно зачисляя Бога и Богородицу в… канониры. Взрыв разнес стену замка, после чего осажденные, не дожидаясь приступа, вступили в переговоры. Солдаты и офицеры гарнизона были объявлены пленными. Жители получили право свободного выхода, однако им не пришлось воспользоваться этой возможностью — несколько смельчаков шведов попытались взорвать крепость. Нарушение условий капитуляции (подобное произошло и при сдаче русских войск под Нарвой) дало повод объявить пленными всех жителей города. Это малозначительное событие в истории Северной войны едва ли стоило бы даже упоминания, не будь среди задержанных жителей некой Марты Скавронской. Благодаря вмешательству его Величества Случая она не ушла в шведскую Прибалтику и не канула в безвестность. Ей предстояла совсем иная судьба — стать женой Петра и императрицей Екатериной I.

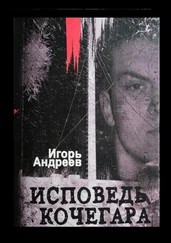

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)