Посольство выехало из Москвы в начале марта 1697 года. В столице Петр оставил нечто вроде правительства, в которое вошли преданные ему люди — дядя Лев Нарышкин, князья Борис Голицын и Петр Прозоровский. Однако реальная власть оказалась в руках Федора Ромодановского. Петр всецело доверял этому похожему на монстра (определение князя Б. Куракина), заплечных дел мастеру. В своих письмах царь именовал Ромодановского «Ваше величество», «Sir», обыгрывая титул «князя-кесаря», полученного Юрием Федоровичем во «Всешутейшем соборе».

Ромодановский был наделен высшими полномочиями, дополненными строгим царским внушением — подавлять в зародыше всякую измену и недовольство. Указывать на это имелись основания. Недовольных хватало. Буквально накануне отъезда были изобличены в намерении убить царя стрелецкий полковник, думный дворянин Иван Цыклер, окольничий А. П. Соковнин и стольник Ф. М. Пушкин.

Стрелецкий полковник Цыклер, который одним из первых переметнулся от Софьи к Петру, считал, по-видимому, что царь недостаточно оценил его заслуги. Петр действительно держал этого честолюбца в отдалении. И не случайно: всезнающий Патрик Гордон писал в своем дневнике, что в первое стрелецкое восстание тот приложил руку к избиению сторонников Нарышкиных. Сын боярина Матвеева, А. Матвеев, подтверждал это обвинение: Цыклер у него уже в 1682 году «на злодейства исполнен был». При Петре полковник несколько лет просидел воеводой в захолустном Верхотурье, а накануне отъезда Великого посольства получил указ отправиться в Таганрог на строительство порта. Раздосадованный Цыклер задумал недоброе — избавиться от царя и вернуть к власти Софью. Зная о любви Петра к пожарам, полковник намеревался устроить поджог, во время которого верные стрельцы должны будут расправиться с приехавшим тушить огонь царем. Стрельцам он якобы даже советовал «изрезать его ножей в пять».

В заговоре принял участие окольничий Соковнин, обиженный на царя за то, что тот обошел его боярским званием. Он вполне разделял планы Цыклера и был крайне сердит на недогадливость стрельцов, которым давно следовало бы покончить с государем. «Что они спят, по се число ничего не учинили!» — возмущался окольничий.

Третий заговорщик — Федор Пушкин. Этот был недоволен всем — и карьерой, и своим положением при дворе, и посылками московских дворян за море. Ворчливый предок великого поэта так и напрашивался на то, чтобы проиллюстрировать высказывание Александра Пушкина об упрямом и мятежном духе, не оставляющем их род…

Упрямства дух нам всем подгадил:

В родню свою неукротим,

С Петром мой пращур не поладил

И был за то повешен им.

«Не поладил» — конечно, поэтическое преувеличение. Судя по всему, ни Федор Пушкин, ни Соковнин с Цыклером дальше нападок на Петра пойти не успели. Если и можно говорить о заговоре, то о заговоре, который только созревал, он еще не перешагнул той страшной черты, которая отделяет пустые разговоры от дела. Но и этого было вполне достаточно, чтобы угодить на плаху. Карался сам умысел, сама мысль покуситься на государя. А умысел был как раз налицо — слова произнесены вслух и услышаны.

Петр лично допрашивал обвиняемых, проявив при этом крайнюю жестокость. Он связал заговор с именем Ивана Михайловича Милославского, своего извечного недруга, которого вместе с Софьей считал повинным во всех прежних злоключениях. Потому казнь была устроена жуткая и назидательная: под эшафот поставили выкопанный из земли гроб Милославского, на который стекала кровь заговорщиков. Страшное и странное зрелище, устроенное царем, которому через пять дней предстояло ехать в Европу постигать достижения человеческого гения.

Как водится, пострадала родня преступников. Не избежали наказания также родственники царицы Евдокии Лопухиной. Ее отец был отправлен воеводствовать в Тобольск, братья — по городам. Можно предположить, что заговорщики ссылались на недовольство Лопухиных, а значит, и царицы, поведением царя, который открыто пренебрегал стариной. Ясно и другое: разлад с супругой обрел столь зримые черты, что Петр уже мало считался с родством.

9 марта царь покинул Москву. Две недели спустя посольский поезд пересек русско-швецкую границу близ Псково-Печерского монастыря. Первым крупным городом на пути движения стала Рига. Шведы встретили Великих послов с подобающими почестями. Поскольку посольство угодило в самый ледоход на Западной Двине, то путешественникам поневоле пришлось коротать время в городе. Петр, верный себе, стал с особым пристрастием взирать на рижские бастионы, о которые сорок два года назад споткнулся его отец. И не просто взирать — измерять, записывать и перерисовывать. Что двигало царем? Одно природное любопытство, усиленное вынужденным бездельем? Или далеко идущие цели, вовсе не дружественные по отношению к хозяевам? Если учесть, что отчет о крепостных сооружениях Риги писался симпатическими чернилами, то царя вполне можно обвинить в самом заурядном шпионстве.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

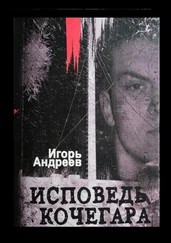

Купить книгу

![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)