Спасением нации стала картошка, завезённая в Европу пиратом Френсисом Дрейком. Вроде бы ему за это потом простили даже его пиратство — хотя поначалу и окрестили картошку «чёртовыми яйцами» (вариант: «чёртовы яблоки»).

Интересно, что Пётр I, впервые попробовавший картофель в Голландии, завозить его в Россию распорядился именно из Пруссии. Где Фридрих Вильгельм I успел объявить картофелеводство «национальной обязанностью немцев». Помидоры в это время ещё были украшением оранжерей (в Кёнигсберге домашние хозяйки держали их на подоконниках, в горшках, как цветы) — но королевские драгуны уже разъезжали по Восточной Пруссии, принуждая крестьян заниматься выращиванием картошки в «промышленных объёмах» и подавляя многочисленные «картофельные бунты».

Людей в деревнях категорически не устраивало «высочайшее повеление» засаживать картофелем лучшие земли — те самые, на которых вот уже не одно столетие колосилась рожь. И армия выполняла карательные функции. При этом в рацион прусских солдат картофель почти не входил: основу рациона составляла колбаса, состоявшая из гороховой муки, сала и мясного сока.

Кстати, в русский язык слово «колбаса» пришло именно из Пруссии. «Колбасник», «немецкая колбаса», «гороховая колбаса» — так называли русские прусских солдат, посмеиваясь над некоторой их физиологической особенностью… связанной с чрезмерным потреблением гороха.

Прусская армия в это время вообще представляла собой любопытное зрелище.

Ставка делалась исключительно на дисциплину. Солдат приучали автоматически — единообразно — реагировать на команды, изнуряя их (солдат) постоянной муштрой и «футхелями» (то есть ударами палкой).

Надевший солдатскую форму носил её пожизненно. Половина прусской армии в начале XVIII века состояла из людей старше тридцати лет, некоторым было по сорок пять, а попадались даже шестидесятилетние.

Унтер-офицерам (их называли «wamsklopfer», то есть «выколачивающие куртки») было в среднем года по сорок четыре.

Теоретически служба в армии считалась добровольной. Практически вся Пруссия была поделена на квадраты, в пределах которых вербовщики устраивали настоящие облавы, конкурируя между собой, отпуская потенциальных рекрутов за выкуп, похищая «чужих» завербованных, и т. д., и т. п.

По закону не подлежали вербовке дети дворян, дети обладателей значительных состояний (более 10 тысяч талеров), владельцы крестьянских хозяйств и их единственные сыновья, рабочие промышленных предприятий, а также сыновья священников (в том случае, если сами учились богословию). Но реально единственной гарантией от вербовки был… малый рост.

Почти все Фридрихи-Вильгельмы (а их в прусской истории было множество) происходили из династии Гогенцоллернов — и обожали рослых, крепких солдат, не ниже 5 футов 6 дюймов (то бишь под два метра ростом). Так что прусские матери умоляли своих сыновей: «Не расти, а то вербовщики тебя поймают!» А если у крестьянина было несколько сыновей, имение наследовал самый низкорослый из них.

Впрочем, солдат всё равно не хватало. Поэтому прусские монархи то распоряжались вербовать иностранцев (так что в отдельные периоды истории прусская армия на две трети состояла из людей иных национальностей). То «забривали лбы» политическим преступникам… То настаивали на «разумном применении телесных наказаний» (дескать, нельзя излишним количеством «футхелей» делать солдата негодным к службе, это приводит к расходам на нового рекрута). То, напротив, предписывали «давать футхелей, не жалея», чтобы солдат твёрдо помнил: «Вечное блаженство — в руке Божьей, всё остальное — в руках командира».

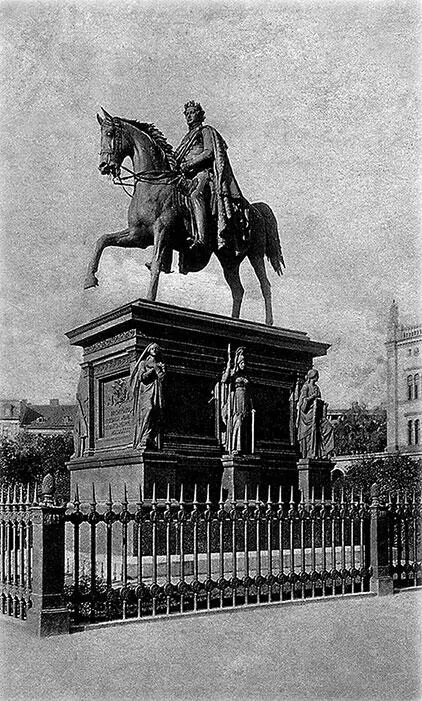

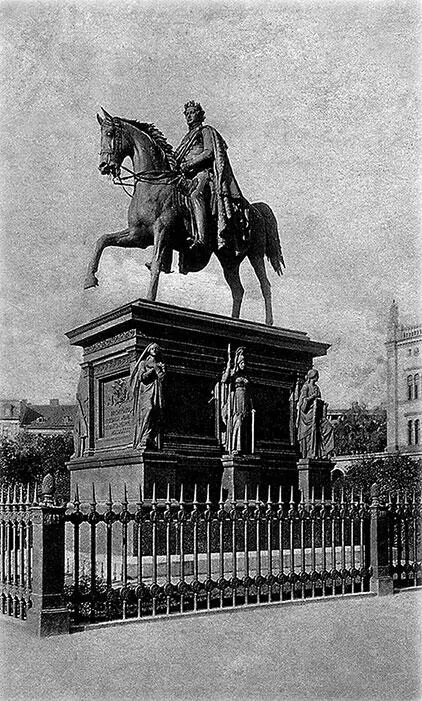

Памятник королю Фридриху Вильгельму III работы А. К. Э. Кисса. Установлен в 1851 году

Единственное соблюдалось неукоснительно: дослужиться до офицера мог только дворянин. Фридрих Великий, к примеру, при представлении ему молодых кандидатов на офицерский чин собственноручно изгонял тех, кто не имел дворянского происхождения. И бил их клюкой по спине нещадно. «Бюргеры не годятся в офицеры, — утверждал он, — их мысли направлены не на вопросы чести, а на прибыток».

Такое монаршее предубеждение против лиц «недворянской крови» привело к тому, что:

а) зажили припеваючи чиновники, умевшие — за соответствующее вознаграждение — вписать в документы имярек (стремящегося сделать офицерскую карьеру) заветные буковки «фон»;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу