Наконец, несмотря на то, что советская интеллигенция представляла собой главным образом выходцев из рабочих и крестьянских семей, многие интеллигенты испытывали отчужденное, презрительное отношение к той среде, из которой они вышли. Многие представители умственного труда высмеивали «вечно пьяных» рабочих и крестьян, не замечая собственных недостатков, в том числе и нередко наблюдавшейся среди них склонности к неумеренному питью.

Следует заметить, что «форумы», на которых ниспровергалось начальство живое или давно отошедшее в лучший мир, зачастую проходили в ходе застолий с распитием крепких напитков. Хотя и дореволюционные интеллигенты во время своих неформальных встреч не обязательно ограничивались чаем и воздерживались от спиртных напитков, но все же крепкие напитки во время таких собраний были редкостью. (Впрочем, фон Корен спрашивал дворянского интеллигента Лаевского, «зачем он много пьет» и возмущался тем, что «ему обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водки».) Выпивка больших дозкрепких напитков в ходе «кухонных дискуссий» 60-х — 380-х годов зачастую влияла на их содержание и форму.

Трезвость суждений в этих случаях заведомо исключалась. В этих дискуссиях доминировали те, кто быстрее достигал «высокого градуса». В таком состоянии они проявляли повышенную несдержанность в выражениях и не терпящую возражений агрессивность. Они высказывали самые крайние суждения, противоречащие и общеизвестным фактам и здравому смыслу. В атмосфере, разгоряченной винными парами, такие люди становились «душой общества». Их выслушивали, им верили. Разгоряченных ораторов с энтузиазмом поддерживала «подогретая» аудитория. В этой обстановке рождались самые невероятные слухи относительно настоящего и самые чудовищные версии относительно прошлого. Порой, продолжая находиться в таком же состоянии, люди вели свои горячие речи в рабочей обстановке или выступая с общественных трибун.

Анализируя пагубное влияние алкоголя на поведение людей, академик АМН СССР Ф.Г. Углов писал: «Под влиянием алкоголя парализуются психические центры, что резко сказывается на процессах, которые мы называем суждением и критикой. У человека начинают преобладать чувства, не умеряемые и не сдерживаемые критикой. Он становится чересчур откровенным и общительным, легкомысленным… Активное и пассивное внимание под влиянием малых и «умеренных» доз алкоголя нарушается, из-за чего страдает в первую очередь память. Алкоголь, принятый в больших дозах, вызывает более грубые нарушения… Внимание и память нарушается еще в большей степени. Ассоциации качественно расстраиваются, у человека ослабевает критика, утрачивается способность внимательно выслушивать других, следить за правильностью своей речи, контролировать свое поведение. Ослабевает нравственное чувство, теряется стыд. Человек не стыдится вести себя непристойно, привлекать внимание окружающих… Все уговоры его окружающими бесполезны, он еще больше куражится и ведет себя даже наглее».

Может быть, алкогольный фактор отчасти объясняет фантастичность исторических версий, рожденных в кружках либеральной интеллигенции. Иначе трудно понять, почему люди, обладавшие немалыми познаниями в различных областях современной общественной науки и известными сведениями об истории XX века и нашей страны, забывали о них (утрата памяти под влиянием алкоголя). Вместо них они оперировали архаическими представлениями о решающей роли в истории «добрых» и «злых» правителей, взятых из седой древности, о «тиранах» из трагедий Шекспира, литературных и даже фольклорных представлений об Иване Грозном и других «злых» царях Руси (утрата способности критически оценивать собственные суждения). Видимо, под влиянием этих сдвигов в психике авторы этих версий забывали, что архаические представления об общественных процессах родились в пору, когда люди еще верили в ведьм, привидения, колдовство и другие дикие суеверия.

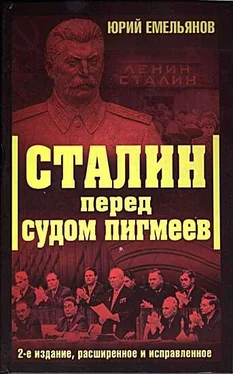

В то же время поразительным образом сочинения, рожденные в состоянии пьяного бреда, получали распространение и среди людей, находившихся в трезвом состоянии. Дело в том, что суждения либеральной интеллигенции о Сталине прикрывались мнимостью правдоподобия и этим они напоминали рисунки «невозможных фигур» голландского художника Маурнца Эшера. В этих «невозможных фигурах» параллельные линии пересекаются, а изображения поднимающихся вверх ступеней создают парадоксальную иллюзию движения вниз. Создавая свои парадоксальные рисунки, Эшер исходил из того, что изображение на плоскости может так искажать реальное трехмерное пространство, что глаз не воспринимает очевидной нелепости изображенного.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу