Крещение государей в средние века сопровождалось пышной церемонией и празднеством. До XV в. крестили, погружая в купель, не ограничиваясь, как теперь, обливанием или окроплением водой. В период раннего христианства люди могли креститься в любом возрасте. Иногда крестили сразу большое число людей, — из них многих увлекал пример других. Баптистерии в то время были довольно просторными залами, квадратными, а чаще круглыми или с закруглением, в центре которого выкапывали широкий бассейн. Во Франции еще сохранились такие примитивные баптистерии — в Пуатье (церковь Сен-Жан), в Экс-ан-Прованс; недавно после сноса домов, окружавших Марсельский собор, обнаружили старинный круглый баптистерий с бассейном, в центре украшенный мозаикой. Фродоар (894 — 966) так рассказывает о крещении Хлодвига (481 — 511) в Реймсе [33]: «Тем временем подготовили путь от дворца короля до баптистерия: развесили покрывала, драгоценные ковры; обтянули тканью дома по обе стороны улицы; украсили церковь, наполнили баптистерии разными благовониями... Из дворца двинулся кортеж: процессию открывало духовенство со святыми Евангелиями, крестами и хоругвями, распевались гимны и духовные песнопения; далее следовал епископ (святой Реми), который вел под руку короля; завершали шествие королева и народ». Священник со святым миром не смог пробиться сквозь толпу и добраться до купели, и мирницу принес белый голубь. «Святой епископ взял чудотворную ампулу (мирницу), окропил миром крестильную воду, и Хлодвиг настоятельно потребовал, чтобы его крестили. Его трижды окунули в купель». Церемония повторялась в точности, без отклонений в течение многих веков.

Рис. 1

Григорий Турский (540 — 594) рассказывает о крещении Хлодвига почти теми же словами. Тогда был обычай крестить новообращенных в канун Пасхи; они одевались в белое и не снимали этих одежд до первого воскресенья после Пасхи, которое поэтому и называлось «Dommica in albis» (воскресенье в белых одеждах) или «ab albis depositis» (снятие белых одежд). Обряд крещения состоял в погружении в купель; вынимал ребенка (или новообращенного) из купели крестный отец, принимая его. таким образом, в число своих сыновей во Христе.

В те времена баптистерии часто находились за городом, поскольку креститься люди шли толпами. Григорий Турский рассказывает [92. С. 123], что епископ Авит окрестил близ города Клермона большое число евреев. Их синагогу разрушил взбунтовавшийся народ, и пятьсот евреев попросило о крещении: «И епископ, обрадованный этим известием, совершив богослужение в святую ночь Пятидесятницы, отправился в баптистерий, расположенный за городскими стенами; там вся толпа иудеев, пав перед ним нищ молила окрестить их. А он. плача от радости, омыл их всех святой водой и, совершив помазание, приобщил их к лону матери церкви. Горели свечи, мерцали лампады, весь город белел от паствы, облаченной в белоснежные одежды».

Когда обращали в христианскую веру женщин из числа неверных, то после того, как они приняли крещение, их часто выдавали замуж. В романе XII в. «О рыцарстве Ожье Датчанина» [76] рассказывается о подобной церемонии, проведенной по приказу Карла Великого.

Рис. 2

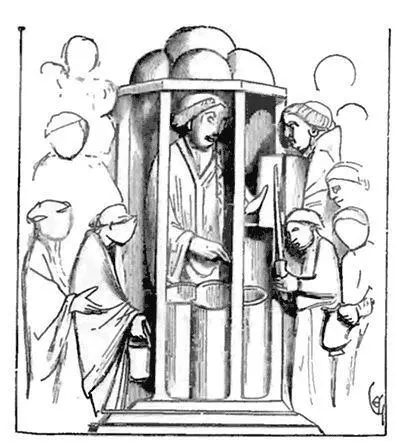

Рис. 1, сделанный по резьбе из слоновой кости из коллекции автора, изображает церемонию крещения XI в.: священник освящает воду в купели, своеобразная форма которой хорошо видна.

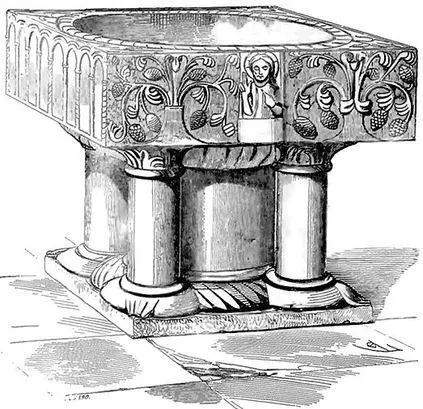

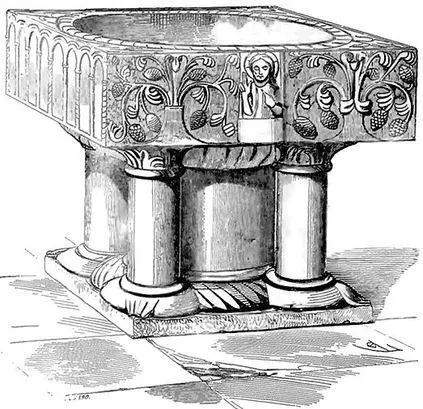

На рис. 2 — каменная купель XI в. из церкви св. Петра в Мондидье. На рис. 3 — купель с крышкой XIII в. из церкви в Вере, Пикардия.

Для церемонии крещения в XIV в. требовались не только вода и миро, но и соль [81]. Именно в эту эпоху церемониал крещения принцев, проводившийся с большой торжественностью, был регламентирован. Хроники содержат подробные описания распорядка этих пышных празднеств. Карл V родился 3 декабря 1368 г., и через несколько дней, 11 числа того же месяца, в церкви Сен-Поль состоялось его крещение: «Накануне того дня были расставлены ограждения на улице перед церковью, а также и в церкви вокруг купели, чтобы ограничить скопление народа. Впереди двести слуг несли перед младенцем двести факелов. Но только двадцать пять факелов внесли в церковь, остальные остались на улице. Далее следовал мессир Юг де Шатийон, сеньор де Дампьер, начальник арбалетчиков, со свечой в руках. Граф де Танкарвиль нес чашу с солью, на шее у него была салфетка, накрывавшая соль. И далее наступал черед королевы Жанны д’Эвре, — она несла на руках ребенка. Так ребенок был доставлен к главному входу церкви Сен-Поль, где младенца ожидал кардинал Бове, канцлер Франция, окрестивший ребенка, кардинал Парижский в суконном облачении без всяких украшений...» Далее перечисляется много прелатов и аббатов. «...Держал же его (младенца) над купелью монсеньор де Монморанси... В этот день король раздавал милостыню на паперти церкви Сент-Катрин: по двадцать парижских денье каждому, кто пожелает; давка была столь велика, что несколько женщин скончалось» [42].

Читать дальше