1 ...5 6 7 9 10 11 ...173 Доклад был принят благосклонно, и тогда Цандер попросил у руководства Госавиазавода № 4, на котором в то время трудился, годичный отпуск для развития проекта. На общем собрании работников просьбу энтузиаста поддержали – идея полета на Марс так завораживала, что было решено отчислять Цандеру процент с зарплаты для того, чтобы он мог спокойно довести свой космический аэроплан до реальной модели.

Будучи по натуре практиком, Цандер сразу занялся поисками технических решений, которые могли бы ускорить постройку такого аэроплана. В 1924 году он приступил к разработке методик расчета жидкостных ракетных двигателей.

Рижский инженер столкнулся с той же проблемой «замкнутого круга», что и немец Герман Оберт: для создания жидкостного ракетного двигателя нужна теория двигателей, но теория не может возникнуть без двигателя.

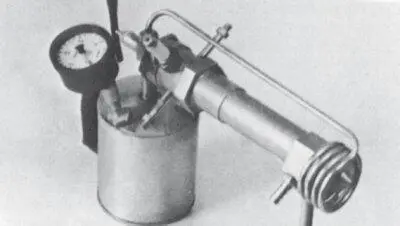

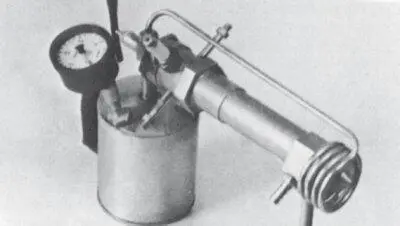

Двигатель «ОР-1», разработанный Фридрихом Цандером

Фридрих Цандер решил пойти эмпирическим путем, то есть методом проб и ошибок. Прототип он нашел на заводе имени Матвеева в Ленинграде – им стала обычная паяльная лампа. Переделав ее, инженер создал двигатель «ОР-1» («Первый опытный реактивный»), работающий на бензине и воздухе. В период с 1930 по 1932 год Цандер провел большое количество испытаний. Полученные результаты дали возможность перейти к созданию более совершенных двигателей, в которых окислителем служил жидкий кислород. Именно в этот период Цандер познакомился с амбициозным авиаконструктором Сергеем Павловичем Королёвым.

Сергей Королёв, выпускник Московского высшего технического училища и Московской школы летчиков-планеристов, в начале карьеры занимался конструированием планеров. Первую славу ему принес планер «Красная Звезда» – 28 октября 1930 года пилот Василий Степанчонок сделал на нем три «мертвые петли» подряд. О выдающемся полете написали профильные издания: «Самолет», «Красная Звезда», «Физкультура и спорт».

Когда Королёв начал обучение на инженера-конструктора, он не задумывался о космических полетах и ничего не слышал ни о Циолковском, ни о Цандере. Однако стремление летать выше и дальше, присущее всем авиаторам, побуждало его искать новые пути. В майском номере журнала «Самолет» за 1931 год была опубликована подборка материалов о первых удачных опытах с ракетными двигателями – этих сведений оказалось достаточно, чтобы молодой инженер обратил внимание на новые веяния. Заинтересовавшись темой, Королёв начал перебирать конструктивные схемы планеров с целью найти ту, которая идеально подошла бы для размещения ракетного двигателя, и остановился на «бесхвостой схеме». Оказалось, что такой планер – «БИЧ-8» («Треугольник») – уже существует [25]. Королёв сразу присоединился к его испытаниям, которые проходили на аэродроме ОСОАВИАХИМА [26]. Там молодого авиаконструктора и нашел Фридрих Цандер.

Сергей Королев (слева) и Борис Черановский у планера «БИЧ-8»

Судьбоносная встреча состоялась 5 октября 1931 года, и уже через два дня Королёв присутствовал при тридцать втором по счету стендовом запуске двигателя «ОР-1». Видимо, испытания произвели впечатление, и авиаконструктор загорелся идеей создания ракетоплана – самолета с ракетным двигателем.

Незадолго до этого Цандер начал формировать Группу по изучению реактивного движения (ГИРД) [27]. Королёв поддержал начинание – и до ГИРД в Советской России появлялись группы ракетчиков-энтузиастов, однако все они быстро прекращали существование, не имея конкретных задач и, соответственно, финансирования. У ГИРД такая задача была четко сформулирована: проектирование и создание ракетоплана «РП-1» с жидкостным двигателем «ОР-2» [28].

Почему именно ракетоплан, а не большая баллистическая ракета? Объяснение простое – создание больших ракет в ту пору было делом совершенно новым, и любой, кто начинал заниматься серьезным проектированием в этой области, наталкивался на ряд проблем. Одна из серьезнейших – как обеспечить стабильность полета ракеты и ее управляемость на всех этапах? Если в момент старта траекторию движения задавал пусковой станок с направляющими, а в дальнейшем ее поддерживали хвостовые стабилизаторы, то как быть с маневрированием в атмосфере и за ее пределами? Как обеспечить автоматическое регулирование тяги двигателя на различных режимах полета? Ракетоплан, казалось, решал большую часть этих проблем – управляемость обеспечивали крылья и их механизация; тягу двигателя мог регулировать сидящий в герметичной кабине пилот. Кроме того, в авиации уже был накоплен значительный опыт по созданию аппаратов тяжелее воздуха, и этим опытом не стоило пренебрегать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу