1 ...7 8 9 11 12 13 ...173 Заставить работать двигатель для «07» никак не получалось. Помог случай. Летом 1932 года старший инженер второй бригады Николай Иванович Ефремов по заданию Королёва ездил в Баку с лекциями по ракетной технике. Там он познакомился с сотрудником Азербайджанского нефтяного института Гурвичем, который рассказал о «сгущенном» бензине. Технология производства этого продукта очень проста: бензин смешивается с канифолью, и получается масса типа солидола. Бакинский «сгущенный» бензин натолкнул Тихонравова на идею создания новой ракеты, получившей обозначение 09 [35].

Конструкция ракеты упрощалась тем, что не требовалось никаких насосов для подачи компонентов топлива в камеру сгорания. Жидкий кислород закипал в баке и вытеснялся в камеру сгорания давлением собственных паров. «Сгущенный» бензин помещался в самой камере и поджигался обычной авиасвечой. Корпус ракеты был разделен на четыре отсека: парашютный, полезного груза, топливный и хвостовой. Согласно расчетам, при стартовой массе 19 кг ракета должна была достигнуть высоты 5 км.

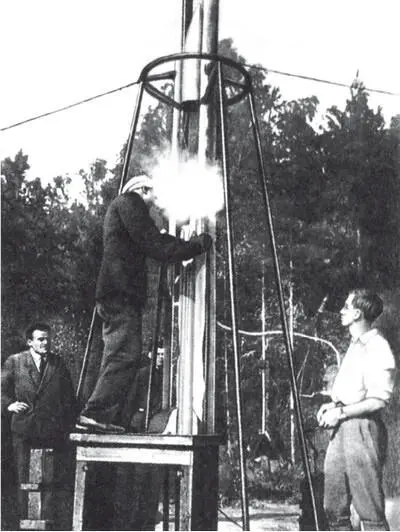

Старт первой советской ракеты «ГИРД-09» состоялся 17 августа 1933 года на подмосковном полигоне Нахабино. Ракета взлетела, поднявшись на высоту около 400 м. Полет продолжался 18 секунд и был признан успешным. Теперь у Королёва имелось что предъявить военному начальству.

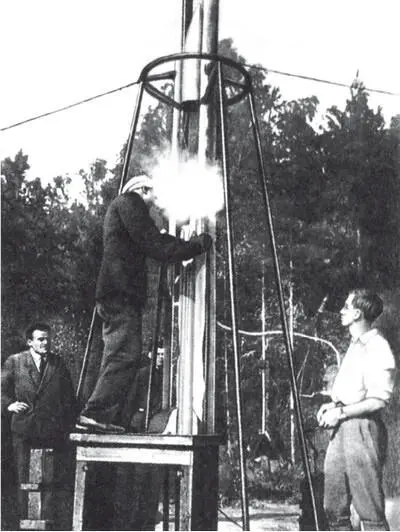

Подготовка ракеты «ГИРД-09» к запуску

При разработке серийного варианта ракеты, получившего индекс 13, в конструкцию внесли ряд усовершенствований: увеличили тягу двигателя и изменили систему заправки кислородом. Всего было изготовлено шесть ракет, три из них поднялись до 1,5 км. Несомненно, что при дальнейшей доводке этой машины ее создатели добились бы расчетной высоты полета, но их уже поглотила разработка новых и более сложных проектов.

С момента прихода в ракетостроение Сергей Королёв «продавливал» идею создания большого Реактивного института, рассчитывая получить должность его главы. В активе молодого конструктора был определенный опыт работ в новой области техники, его ценили как руководителя, ему доверяли, выделяя крупные ассигнования на исследования. Однако когда приказом по Реввоенсовету № 0113 от 21 сентября 1933 года, а затем Постановлением № 104 Совета Труда и Обороны от 31 октября 1933 года был организован Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), его начальником стал кадровый офицер Иван Терентьевич Клейменов [36]. Королёву пришлось довольствоваться должностью заместителя. Позднее это спасло Сергею Павловичу жизнь.

После поражения Германии в Первой мировой войне на численность и вооруженность немецкой армии были наложены серьезные ограничения. Пострадала и артиллерия – Версальский договор разрешал Германии иметь всего две сотни полевых орудий и меньше сотни гаубиц. Победители с мелочной мстительностью даже рассчитали и записали в договор положенное к перечисленным орудиям количество снарядов. Однако о ракетах там ничего не было сказано. Этим и воспользовались генералы рейхсвера, в тайне от мира осуществлявшие перевооружение своей армии [37].

В 1930 году при военном министерстве был создан отдел баллистики во главе с полковником Карлом Беккером [38]. Ракеты с жидкостными двигателями теоретически давали возможность стрелять дальше, чем артиллерия, а в отличие от авиации были практически неуязвимы в полете.

Однако задача создания боевых серийных ракет, поставленная перед отделом Беккера, была в то время почти невыполнима. Ведь не имелось ничего, чем можно было бы руководствоваться при их конструировании военным инженерам. Ни один технический институт в Германии не вел работу в области ракет.

Не занималась этим и промышленность. Не удалось даже найти хоть какого-нибудь изобретателя, способного предложить готовый проект.

В 1930 году в отделе появился новый человек – капитан Вальтер Дорнбергер [39], профессиональный офицер, служивший в тяжелой артиллерии во время Первой мировой войны. И дело сдвинулось с мертвой точки. Дорнбергер следил за новыми веяниями и даже посещал запуски ракет Mirak, изготовленных членами Общества межпланетных сообщений. Однако работа гражданских энтузиастов не соответствовала требованиям армии, и Дорнбергер с согласия начальства взялся за организацию новой испытательной станции – на артиллерийском полигоне в Куммерсдорфе, в 27 км южнее Берлина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу