Адмирал Колчак, пришедший к власти при активной помощи казачества, в итоге так и не решился поставить на место многочисленных казачьих атаманов. К тому же Дутов в Омске считался одним из наиболее преданных верховной власти атаманов. Тем не менее в условиях тотальной войны требовался жесткий контроль и за ним. Разумеется, последствия конфликта с влиятельным оренбургским атаманом могли быть непредсказуемыми. Однако я склоняюсь к тому, что даже в случае жесткого дисциплинарного воздействия Омска на Дутова последний не пошел бы на серьезное обострение отношений с Колчаком. Только в этом случае было возможно рациональное распределение пехоты и конницы по всему Восточному фронту (оренбургские казаки представляли собой наиболее многочисленную часть колчаковской конницы). Только централизованное управление могло привести белых к победе, однако казачьи регионы так и остались автономными, а казачьи атаманы продолжили проводить собственную политическую линию.

Тем не менее следует считаться с фактами, которые свидетельствуют о значительном вкладе Дутова и всего оренбургского казачества в антибольшевистское движение. Атамана, таким образом, можно поставить в один ряд с вождями Белого движения в общегосударственном масштабе (к слову сказать, и Деникина, и Колчака также можно заподозрить в пренебрежении общегосударственной задачей соединения Южного и Восточного фронтов белых в пользу честолюбивых замыслов приоритета того или иного фронта в занятии Москвы), однако при этом надо учитывать вышеупомянутые особенности его политики.

На самом деле действия Дутова и многих других белых вождей, атаманов и военачальников подпадают под единую схему. На Белом Востоке практически не было ни одного начальника дивизии, командира корпуса, командующего армией (например, Р. Гайда, А.Н. Пепеляев, А.И. Дутов), не говоря уже об атаманах, которые бы в условиях Гражданской войны не совершали антидисциплинарных поступков. Старшие начальники подавали дурной пример всем остальным. Абсолютного значения приказа не существовало. Не берусь судить в целом о других белых фронтах, но вполне допускаю аналогичную ситуацию. Я уже писал об общей распущенности населения после 1917 г. Коснулась она в значительной степени и офицерского корпуса. По сути, любой сколько-нибудь значимый воинский начальник в новых условиях являлся своеобразным атаманом для своих подчиненных. Интересы своей части, отряда, дивизии, корпуса, армии, войска ставились выше приказов сверху, которые исполнялись лишь по мере необходимости. Такой «атаман» для своих подчиненных был и царь и бог. За ним они готовы были пойти куда угодно. Как отмечал современник, «в условиях гражданской войны нет «устойчивости частей», а все зиждется лишь на «устойчивости отдельных вожаков» 2468.

Воинская дисциплина же в ее правильном понимании, равно как и взаимодействие отсутствовали как таковые. Об этом, как мне представляется, совершенно справедливо писал генерал Щепихин 2469Совершенно иначе дисциплина была поставлена у красных. Возлагая вину за революцию, Гражданскую войну и последующий эксперимент над народом на большевиков, мы не должны забывать о том, что проигравшая Гражданскую войну сторона в не меньшей, а может быть, даже и в большей степени ответственна за все последствия этого. Если мы решим для себя этот вопрос – мы станем лучше разбираться в самих себе.

Я начал свое повествование о Дутове с того, что его имя и весь жизненный путь неразрывно связаны с казачеством. Заканчивая, сделаю некоторые обобщения касательно участия казачества в революции и Гражданской войне.

Февраль 1917 г. казачество приняло с огромным энтузиазмом, надеясь реализовать собственную программу, ярко проявившуюся еще в период первой русской революции, – избавиться от максимального количества обязанностей, сохранив при этом все прежние привилегии. О том, что этот подход шел вразрез с государственными интересами России да и с совестью, мало кто из казаков задумывался.

Как особое сословие, имевшее в своей основе здоровое государственное начало, казачество, конечно, не могло оставаться в стороне от активного участия в Белом движении. Не будет преувеличением сказать, что без казачества как базы не было бы и Белого движения. Не случайно первыми очагами антибольшевистского сопротивления еще осенью 1917 г. стали земли Донского, Кубанского, Оренбургского и Забайкальского казачьих войск. Это произошло исключительно благодаря антибольшевистской позиции войсковой элиты – офицерского корпуса, сохранившего свой кадровый состав, а также казаков-стариков. Но основная масса молодых казаков, возвращавшихся с фронтов Первой мировой войны, не хотела даже слышать о возможности вооруженной борьбы с самопровозглашенной властью, заняла выжидательную и даже пробольшевистскую позицию, оставив своих атаманов практически одних в борьбе с захватившими власть большевиками.

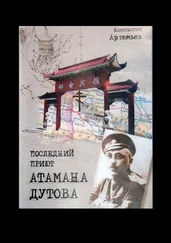

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу