В том виде как маневр представлялся самому Шлиффену, предполагалось разделение германского войска на два крыла: левое на востоке с минимумом сил, задача которого состояла в сковывании находившихся против него сил противника; правое — основная масса, осуществлявшая маневр захождения вокруг Тионвиля. Центра, связывавшего эти две части, по сути дела, не было.

Директива Мольтке от 27 августа выражала эту тенденцию (разделение на два обособленных крыла) с предельной четкостью. Имела ли она (тенденция) реальную базу? Почему же нет? Если бы на Марне был осуществлен конечный этап маневра захождения и, овладев Парижем, 5 германских армий стали бы сбивать находившиеся перед ними силы союзников к швейцарской границе, французская армия попала бы в тяжелое положение.

Союзное войско должно было или разорваться на две части, или сгрудиться к восточной крепостной зоне. Не этого ли именно хотел Шлиффен? Можно безошибочно утверждать, что подавленное мощным напором с запада союзное войско неспособно было бы безнаказанно маневрировать. уйти же целиком на юг оно не успело бы.

Успех шлиффеновского маневра, таким образом, определялся вовсе не равномерным насыщением всего фронта, а зависел от быстроты движения правого крыла, которое должно было обладать и достаточной мощностью. Само собой разумеется, что скорость движения обусловливалась ударной силой массы захождения, достаточной, чтобы быстро преодолеть встречающееся сопротивление. Но при этом забывают об обратной зависимости: мощность правого крыла обусловливалась в свою очередь быстротой его движения. Чем быстрее двигалось правое крыло вперед, тем больше было шансов сохранить выигранный темп, тем меньше оставалось у противника возможностей путем контрманевра достигнуть равновесия на этом решающем фланге сражения.

Две тенденции явно сталкиваются при обсуждении этого вопроса: одна остается на базе маневренной войны, в аспекте которой Шлиффен мыслил осуществить свой план, не заботясь о том, чтобы всюду противопоставить преграду возможному контрманевру противника; другая, предвосхищающая мышление эпохи позиционной войны, основывается на равномерном распределении сил по всему фронту.

Несомненно, у Мольтке проскальзывала эта вторая тенденция, когда он уже в плане стратегического развертывания отступил от шлиффеновского распределения сил между правым и левым крылом. Но эта тенденция была лишь в зародыше. В директиве от 27 августа германское главное командование стремилось обеими ногами стать на почву шлиффеновского замысла. Но соответствовало ли это стремление фактическому положению? Здесь необходимо, хотя бы очень кратко, коснуться результатов пограничного сражения.

2. Пограничное сражение. Первый кризис шлиффеновского маневра

«Битва на Марне, в целом, есть не что иное, как перевернутое пограничное сражение. Отступательный маневр перенес сражение из Бельгии к Марне и осуществил в то же время полное изменение ситуации. Это изменение не было только материальным [91], стратегическое преимущество также перешло на другую сторону: так же как во время пограничного сражения, французы, чувствуя опасную угрозу на их левом крыле, бросились, как бы в инстинктивном движении защиты, вперед против германского центра с целью прорвать его, точно так же на Марне, германцы, под давлением опасности со стороны Парижа, ринулись прямо перед собой, чтобы попытаться разорвать французский центр [92]».

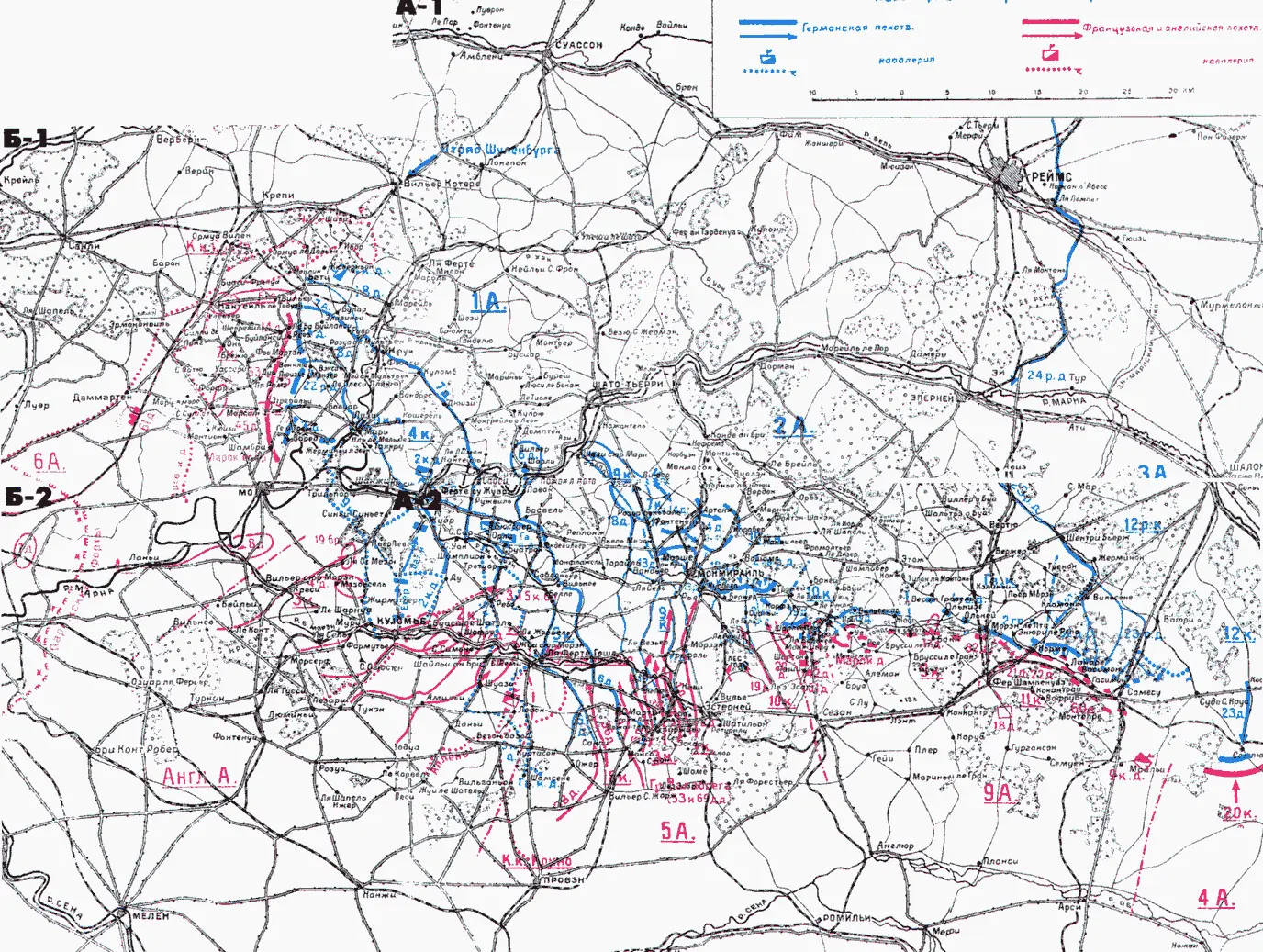

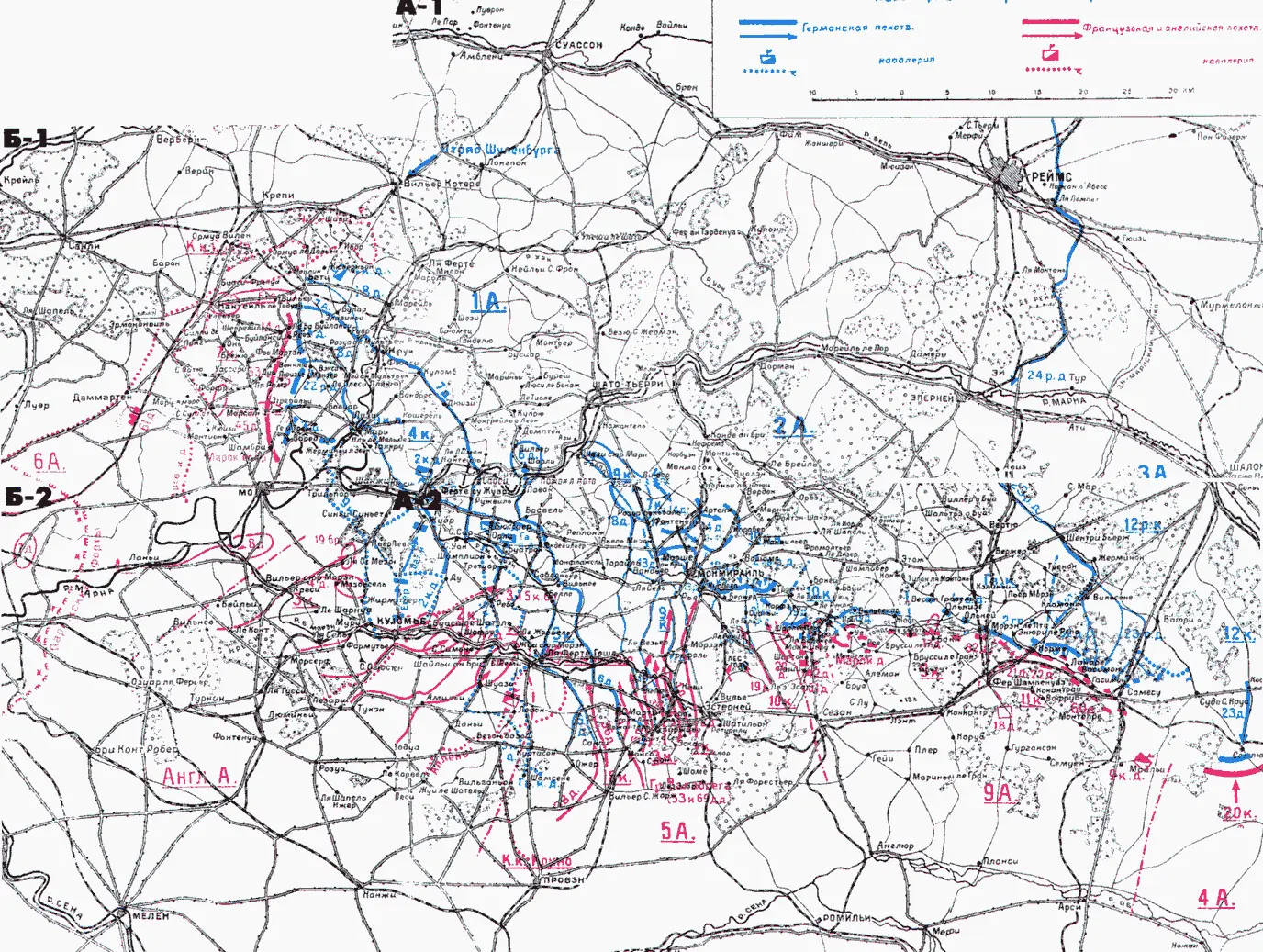

Схема 7. Марнская битва. Западное крыло 7 сентября.

Здесь проводится аналогия между двумя крупнейшими и единственными за всю мировую войну сражениями на западноевропейском театре, в которых действительно участвовали все силы обеих сторон. Пограничное сражение — предшественник и, в известном смысле, прообраз Марнской битвы. Оно, однако, гораздо проще и понятнее; поэтому краткий разбор его полезен для уяснения некоторых вопросов, которые в пограничном сражении выявились в более ясной и элементарной форме.

В приведенном выше высказывании подчеркивается вместе с тем и противоположность пограничного сражения и битвы на Марне: оперативно-стратегическое преимущество перешло к другой стороне. Если в начале Марнской битвы выигрыш темпа был у союзников, то в начале пограничного сражения его имели немцы.

Читать дальше