Теперь о ящике.

Точно так же, как транзисторы стали стандартной единицей в информационной индустрии, транспортные контейнеры когда-то стали стандартной единицей в транспортировке [291] Arthur Donovan and Joseph Bonner, "The Box That Changed the World: Fifty Years of Container Shipping" (2006)

. Конечно, прямоугольный стальной ящик не выглядит столь же революционным, как чипы и компьютеры, но подумайте вот о чем: до появления транспортных контейнеров товары грузили на корабли, поезда и фургоны по одному. Вся эта погрузка, разгрузка и перегрузка удлиняла каждый этап пути на целые дни.

И напротив, уложить и разгрузить транспортный контейнер нужно всего один раз. В апреле 1956 г. из Нью-Йорка в Хьюстон отправилось первое контейнерное судно. Пятьдесят восемь ящиков были доставлены за считаные часы, а на следующий день судно уже возвращалось с новым грузом. До изобретения этого стального ящика корабли могли провести в порту от четырех до шести дней — половину своего времени. Через пару лет — всего 10 %.

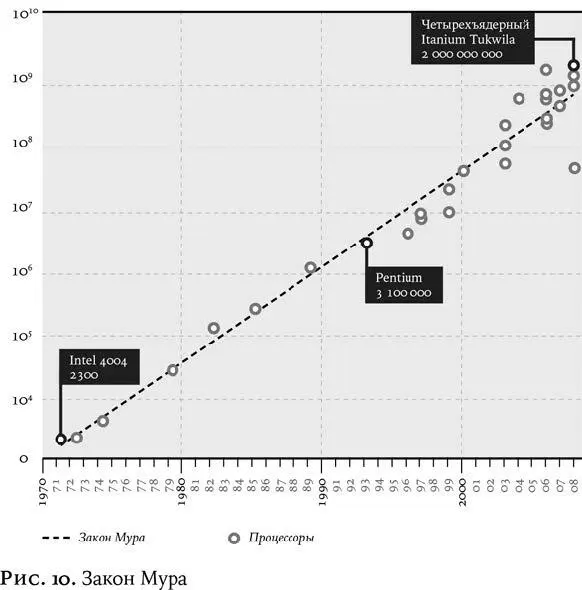

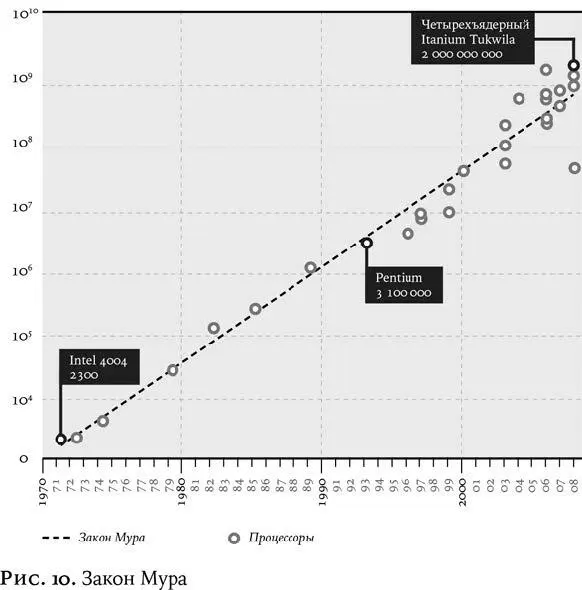

Число транзисторов в процессорах в 1970–2008 гг.

Источник: Wikimedia Commons

Пришествие чипа и ящика сделало мир меньше, ускорив движение товаров, услуг и капитала по земному шару [292] На размышления об одновременном возникновении чипа и ящика меня навела статья в TheAtlantic. Конечно, глобализацию невозможно отделить от технологического развития, поскольку последнее и делает глобализацию возможной. См.: Charles Davi, "The Mystery of the Incredible Shrinking American Worker", The Atlantic (February 11, 2013). http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/02/the-mystery-of-theincredible-shrinking-american-worker/273033/

. Технологии и глобализация шли рука об руку, быстро как никогда. Затем кое-что случилось — и никто не думал, что такое возможно.

Труд против капитала

Произошло то, чего, если верить учебникам, произойти не могло.

В 1957 г. экономист Николас Калдор выделил шесть знаменитых «фактов» экономического роста. Один из них: «Доли труда и капитала в общем доходе постоянны в течение длительных периодов времени». Константа такова: две трети дохода страны идут на зарплату рабочим, треть — в карманы владельцев капитала, то есть акций и машин. Поколениям молодых экономистов вдалбливали в головы, что «соотношение капитала и труда постоянно». Точка.

Но это не так.

Все начало меняться еще 30 лет назад, и сегодня лишь 58 % богатства промышленно развитых стран идет на зарплату людям. Может показаться, что эта разница незначительна, но на самом деле она огромна. Сработали многие факторы, в том числе упадок профсоюзов, рост финансового сектора, снижение налогов на капитал и рост азиатских гигантов. Но какова главная причина? Технологический прогресс [293] По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, технологии (главным образом информационно-коммуникационные) ответственны за 80 % снижения доли заработной платы в ВВП. Эта тенденция также очевидна в таких странах, как Китай и Индия, где доля труда снизилась подобным образом. См. также: Loukas Karabarbounis and Brent Neiman, "The Global Decline of the Labor Share", Quarterly Journal of Economics (February 2014) http://qje.oxfordjournals.org/content/129/1/61.abstract

.

Возьмем iPhone — технологическое чудо, совершенно невообразимое без чипа и ящика. Телефон собран из частей, которые произведены в США, Италии, Японии и на Тайване, скрепляются в Китае, а затем рассылаются по всему миру. Или возьмем обычную банку шоколадной пасты Nutella. Эта итальянская марка производится на заводах в Бразилии, Аргентине, Европе, Австралии и России из нигерийского шоколада, малайзийского пальмового масла, китайского ванильного ароматизатора и бразильского сахара.

Может быть, мы и живем в век индивидуализма, но наши общества еще никогда не были столь зависимыми друг от друга.

Важный вопрос в том, кто получает выгоду. Инновации в Кремниевой долине приводят к массовым увольнениям в других местах. Просто взгляните на интернет — магазины вроде Amazon. Появление онлайн-магазинов привело к потере миллионов рабочих мест в розничной торговле. Британский экономист Альфред Маршалл заметил эту динамику еще в конце XIX в.: чем меньше становится мир, тем меньше победителей. В свое время Маршалл наблюдал сокращение олигополии в сфере производства роялей. С каждой новой вымощенной улицей, с каждым новым вырытым каналом стоимость транспортировки падала еще немного, что упрощало перевозку продукции производителей роялей. Благодаря большей доле рынка и экономии за счет масштабов крупные производители оказывали растущее давление на мелких местных поставщиков. Поскольку мир сжимался все сильнее, мелкие игроки оказались вовсе выдавлены с рынка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу