В 1799 году в Геттингене выходит из печати ныне забытая работа Гротефенда «De pasigraphia sive scriptura universally» . Она ярко характеризует его общие установки и научное направление, и современные биографы и историки совершенно напрасно замалчивают ее или оставляют без внимания. Здесь уже виден будущий дешифровщик. Название широковещательно заявляет о «всеобщем», или «мировом», письме, и таким образом Гротефенд занимает свое место в ряду тех, кто трудится над созданием «универсальной письменности» (они перечислены в главе, посвященной Египту). Безусловно, Гротефенд пришел к дешифровке клинописи вовсе не так случайно, как это часто изображается.

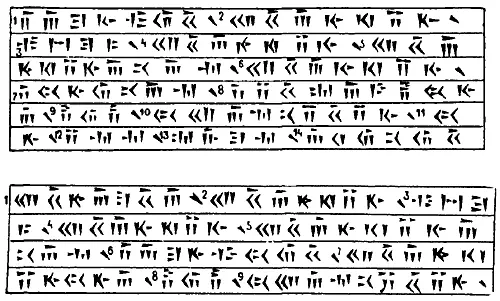

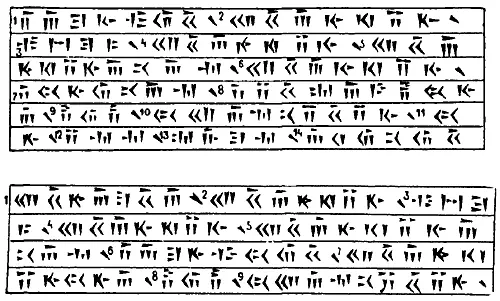

Рис. 72. Надписи на древнеперсидском языке Дария и Ксеркса.

Неизвестно, когда Гротефенд начал изучать тексты Нибура. Точно так же неясно, когда к нему в руки попали «Memoires sur diverses Antiquites» Сильвестра де Саси (Париж, 1793), где были опубликованы некоторые короткие надписи на пехлеви, найденные в Накш-и Рустеме. Многие из них находились над изображениями царей, как и надпись над изображением Дария в копиях Нибура. По указанию де Саси, они содержали имена царей и их отцов, а также титул «царь царей».

Верно, что последним толчком, побудившим Гротефенда заняться дешифровкой клинописи, было пари, заключенное в дружеском кругу. Но делать отсюда вывод, будто такой выбор явился плодом юношеской беспечности, а не устремлений ученого, значит игнорировать серьезную подготовку Гротефенда, его личные склонности и влияние его учителей, короче говоря, игнорировать все, что сформировало его духовный облик и сделало его тем, кем он был.

Гротефенд правильно понял сообщение де Саси: подобные надписи относятся к персидской традиции. Но традиция консервативна. Нельзя ли предположить, что и надписи из Персеполя построены по тому же образцу и содержат царские имена и титул «царь царей»?

Это совпадало также со взглядом Мюнтера, уже известным Гротефенду. Но какова же эта группа из семи знаков, которую Мюнтер считает словом «царь»? Она была воспроизведена выше (рис. 70).

Семь знаков. «Царь». Нужно изучить эти знаки в связном тексте, и чем текст будет короче, тем лучше. Молодой учитель снова берется за своего Нибура и находит там две очень короткие надписи, которые явно имеют много общего и потому представляют особый интерес.

Гротефенд прежде всего установил, что выделенная Мюнтером группа из семи знаков (на верхней надписи помечена номерами 2, 4 и 6, на нижней — 2, 4 и 7) встречается на обеих надписях еще раз (под номером 5), удлиненная на несколько знаков. Это прибавление, должно быть, содержало падежное окончание слова «царей».

Внимательно приглядевшись к надписям, можно заметить, что слово номер 1 из верхней надписи повторяется под номером 6 в нижней; но здесь к нему добавлен знак  , стоящий в слове на шестом месте. Это слово номер 1 в верхней надписи поставлено перед титулом и, очевидно, означает царское имя. В нижней надписи, увеличенное на один знак, оно идет за титулом «царь царей». На основании сасанидских надписей на пехлеви Гротефенд заключил, что эта удлиненная форма во второй надписи должна выражать родительный падеж какого-то слова, за которым (после слова «царь») идет слово «сын». Исходя из этого, он истолковал более короткую надпись 1 следующим образом (слова перевода снабжены цифрами, указывающими на соответствующие группы знаков в клинописном тексте): « 1Y 2царь, 3великий (?), 4царь 5царей, 6X-а, 7царя, 8сын, 9Ахеменид (?)».

, стоящий в слове на шестом месте. Это слово номер 1 в верхней надписи поставлено перед титулом и, очевидно, означает царское имя. В нижней надписи, увеличенное на один знак, оно идет за титулом «царь царей». На основании сасанидских надписей на пехлеви Гротефенд заключил, что эта удлиненная форма во второй надписи должна выражать родительный падеж какого-то слова, за которым (после слова «царь») идет слово «сын». Исходя из этого, он истолковал более короткую надпись 1 следующим образом (слова перевода снабжены цифрами, указывающими на соответствующие группы знаков в клинописном тексте): « 1Y 2царь, 3великий (?), 4царь 5царей, 6X-а, 7царя, 8сын, 9Ахеменид (?)».

Это было и много, и мало. Вопросительным знаком помечены предположительные значения слов; кроме того, оставался недоказанным титул «царь царей». Разрешение загадки могла принести только расшифровка имен X и Y.

Это не смутило Гротефенда. Для чего, в самом деле, получил он классическое образование? Он взялся за Геродота и нашел у него ответ. В VII книге своего труда Геродот описывает, как Артабан, дядя Ксеркса, отговаривает последнего от задуманной им войны против греков:

«Ксеркс в гневе возразил ему: „Артабан, ты брат моего отца, и это сохранит тебя от достойного наказания за оскорбительную речь. Все-таки как малодушного и труса я опозорю тебя тем, что ты не пойдешь со мной в Элладу и останешься здесь вместе с женщинами; я и без тебя сделаю то, что сказал. Я не был бы сын Дария, внук Гистаспа, правнук Арсамеса, праправнук Ариамны, потомок Теиспеса, Кира, Камбиза, Теиспеса, Ахеменеса, если бы не наказал афинян!“».

Читать дальше

, стоящий в слове на шестом месте. Это слово номер 1 в верхней надписи поставлено перед титулом и, очевидно, означает царское имя. В нижней надписи, увеличенное на один знак, оно идет за титулом «царь царей». На основании сасанидских надписей на пехлеви Гротефенд заключил, что эта удлиненная форма во второй надписи должна выражать родительный падеж какого-то слова, за которым (после слова «царь») идет слово «сын». Исходя из этого, он истолковал более короткую надпись 1 следующим образом (слова перевода снабжены цифрами, указывающими на соответствующие группы знаков в клинописном тексте): « 1Y 2царь, 3великий (?), 4царь 5царей, 6X-а, 7царя, 8сын, 9Ахеменид (?)».

, стоящий в слове на шестом месте. Это слово номер 1 в верхней надписи поставлено перед титулом и, очевидно, означает царское имя. В нижней надписи, увеличенное на один знак, оно идет за титулом «царь царей». На основании сасанидских надписей на пехлеви Гротефенд заключил, что эта удлиненная форма во второй надписи должна выражать родительный падеж какого-то слова, за которым (после слова «царь») идет слово «сын». Исходя из этого, он истолковал более короткую надпись 1 следующим образом (слова перевода снабжены цифрами, указывающими на соответствующие группы знаков в клинописном тексте): « 1Y 2царь, 3великий (?), 4царь 5царей, 6X-а, 7царя, 8сын, 9Ахеменид (?)».