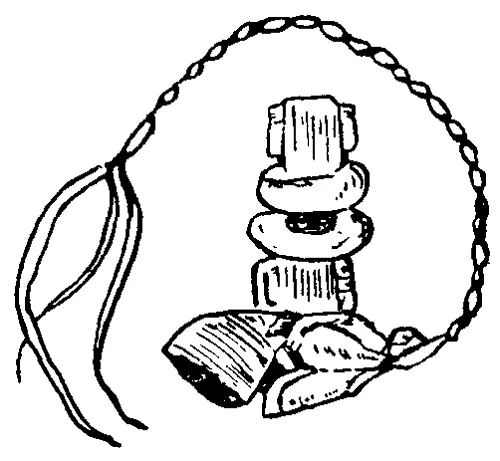

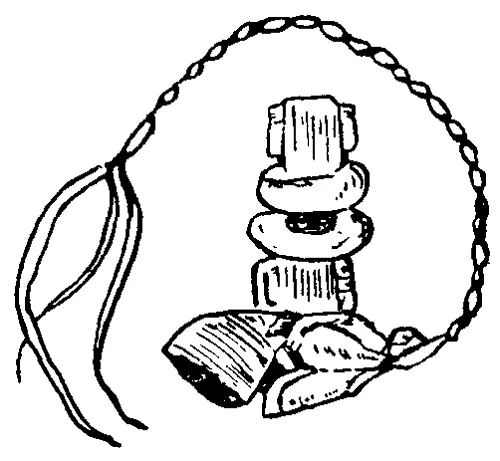

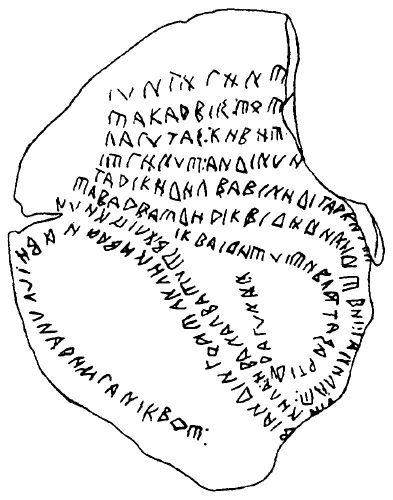

Рис. 7. Ароко иебу (севернее Лагоса, Нигерия).

Как ясно из рис. 7 и приведенного «чтения», данное письмо можно толковать по-разному. Такому предметному письму еще многого недостает, чтобы служить средством информации. Недостатки подобного вида письменности прекрасно сознавали и ощущали сами «писавшие» ею народы, и для их преодоления они сделали шаг, сущность и значение которого будут более обстоятельно рассмотрены нами в дальнейшем (в связи с собственно письменностью). Отдельным таким «письмам» был придан характер звукового ребуса; довольно поучительный пример приводит тот же Йенсен, ссылаясь в данном случае на Гольмера. «У йоруба (также в Нигерии) кучка из шести раковин каури имеет основное значение „шесть“ — efa , однако поскольку efa означает также „увлеченный“ (от fa „увлекать“), то веревка с шестью раковинами каури, посланная молодым человеком девушке, имеет смысл: „Я чувствую к тебе влечение, я люблю тебя“. Восемь раковин каури означают „восемь“ — ejo . Но то же слово значит и „согласный“ (от jo „совпадать“, „быть согласным“, „быть похожим“), соответственно этому отправленная девушкой посылка жениху из восьми раковин каури означает: „Я чувствую то же, что и ты, я согласна“».

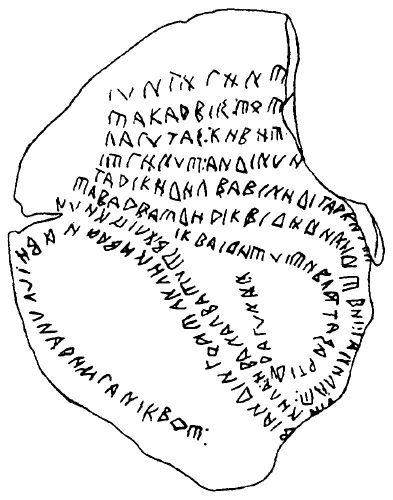

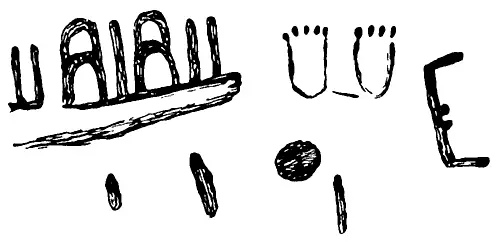

Рис. 8. Иберийская свинцовая пластинка из Мулы.

Однако, чтобы не создалось впечатление, будто распространение подобных предметных писем ограничивается Африкой, да и то лишь нового и новейшего времени, вновь приведем Геродота — его поучительный и увлекательный рассказ об одном эпизоде из истории похода великого персидского царя Дария против скифов. Геродот, как и Дарий, встречается нам уже второй раз — и в самом деле поразительно, как тесно их имена связаны с историей письменности и сколь много мы обязаны знанием этой истории им обоим, греческому путешественнику с мировой славой и персидскому завоевателю и преобразователю царства. Итак, Геродот передал Западу знаменитое сообщение о первом предметном письме:

«…Дарий… оказался в затруднительном положении. Заметили это скифские цари и отправили к Дарию глашатая с подарками, состоявшими из птицы, мыши, лягушки и пяти стрел. Персы спрашивали посланца о значении подарков, но тот отвечал, что ему приказано только вручить дары и немедленно возвращаться, ничего более; при этом он предлагал самим персам, если они догадливы, уяснить себе значение полученных в дар предметов.

Персы стали после этого совещаться. По мнению Дария, скифы отдавались ему сами с землей и водой; заключал он так на том основании, что мышь водится в земле и питается тем же плодом земным, что и человек, лягушка живет в воде, птица наибольше походит на лошадь, а под видом стрел скифы передавали-де свою военную храбрость. Таково было толкование Дария; но ему противоречило объяснение Гобрии, одного из семи персов, низвергнувших мага; смысл даров он толковал так: „Если вы, персы, не улетите как птицы в небеса, или подобно мышам не скроетесь в землю, или подобно лягушкам не ускачете в озера, то не вернетесь назад и падете под ударами этих стрел“».

Гобрия оказался прав, как позднее вынужден был признать и сам царь.

Это предметное письмо воочию раскрывает слабые стороны всех подобных документов, а именно их двусмысленность (в данном случае, вероятно, преднамеренную). В этом отношении оно напоминает пророчества античных оракулов («Если Крез перейдет реку Галис, то погубит великое царство»), которые только тогда становились ясными, когда несчастье уже обрушивалось.

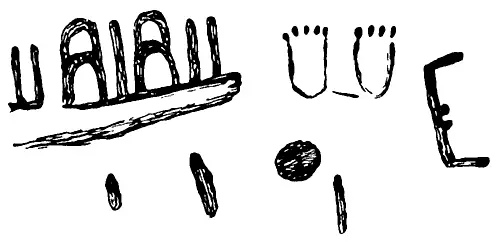

Рис. 9. Наскальный рисунок из пещеры Пасьега.

Существенный шаг вперед от показанных здесь ступеней развития письменности возможен лишь в том случае, если имеются оба признака, о которых была речь выше, то есть если начали пользоваться рисунком (в самом широком смысле) в целях сообщения или напоминания. Зарождение такого рисования следует искать в области, относящейся к истории искусства. Среди наскальных рисунков, восходящих к самой глубокой древности, есть такие, которые отличаются особенностями, характеризующими письменность. Таков, например, рисунок, найденный в 1911 году в северной Испании, в пещере Пасьега. Историк письменности Г. Йенсен истолковывает его следующим образом: «Слева вверху, по-видимому, изображена внутренняя часть пещеры, две человеческие ступни справа рядом, вероятно, символизируют понятие „идти в пещеру“, а неизвестный знак в самом правом углу может обозначать или запрещение, или приглашение войти в пещеру».

Читать дальше