Характерно, что действия американских соединений в Арденнах с 13 по 28 января носили характер преследования, выталкивания планомерно отходившего противника, а это никак не могло привести к его разгрому. Союзное командование смогло лишь пожать плоды помощи Красной Армии.

В ходе боевых действий в Арденнах американские войска потеряли, по данным бывшего заместителя главного военного историка США Ч. Макдональда, 81 тыс. человек, в том числе 19 тыс. убитыми и 15 тыс. пленными. Потери британских войск составили 1,4 тыс. человек, в том числе свыше 200 убитыми [143](их небольшие потери объясняются тем, что в боевых действиях участвовала только 29-я английская танковая бригада. — Примеч. авт. ).

Потери немецких войск составили до 82 тыс. человек, в том числе 12,6 тыс. убитыми [144].

Как союзники, так и немецкая сторона понесли большие потери в боевой технике. По данным Эйзенхауэра, американские войска и английская танковая бригада потеряли в Арденнах 733 танка и самоходных противотанковых орудия [145]. Немецкие войска потеряли около 600 танков и штурмовых орудий, причем 324 из них было потеряно до 1 января 1945 г. [146]Таким образом, потери сторон в Арденнской операции были примерно равны.

Подготовка американских войск к обороне в Арденнах и их действия в ходе оборонительной операции выявили ряд слабых сторон: слабая разведка противостоящего противника, его намерений, сил и средств, беспечность и самонадеянность разведорганов; недооценка противника; отсутствие четкого планирования боевых действий; отсутствие сплошной линии фронта, очаговый характер обороны (система отдельных опорных пунктов); слабая подготовка обороны в инженерном отношении; рубежи в оперативкой глубине заблаговременно не занимались; отсутствие стратегических и оперативных резервов; переоценка роли авиации и недооценка роли артиллерии; недостаток средств борьбы с немецкими танками и др.

Вместе с недостатками в ведении обороны имели место и некоторые положительные стороны: быстрое осуществление крупных перегруппировок сил и средств с неатакованных участков и из глубины к участку прорыва или на угрожаемое направление; нанесение сосредоточенных ударов крупными силами авиации по вклинившемуся противнику и его резервам (с наступлением летной погоды); широкое использование танковых и противотанковых резервов на направлениях продвижения противника; стремление восстановить утраченное положение путем нанесения сильных контрударов и контратак во фланг и тыл противника, главная роль в которых отводилась бронетанковым соединениям и частям, и др.

Таким образом, в ходе оборонительной операции в Арденнах американские войска получили определенный опыт подготовки и ведения тактической и оперативной обороны в особых условиях горно-лесистой местности.

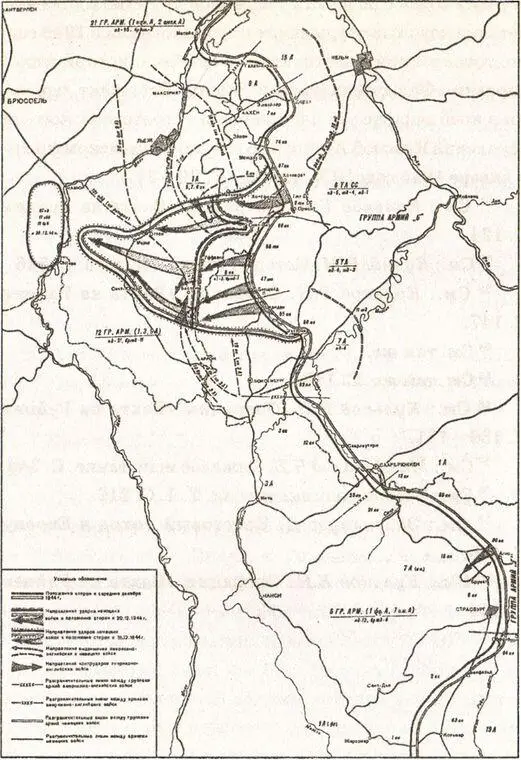

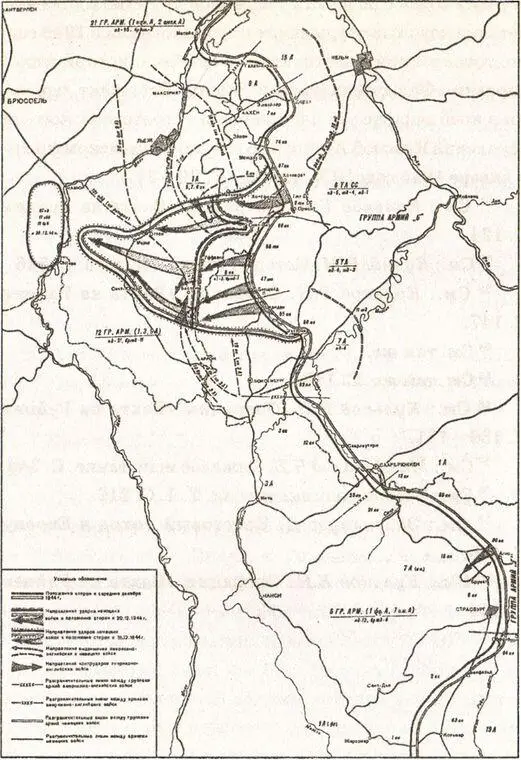

Боевые действия противоборствующих сторон в ходе Арденнской наступательной операции (декабрь 1944 — январь 1945 г.)

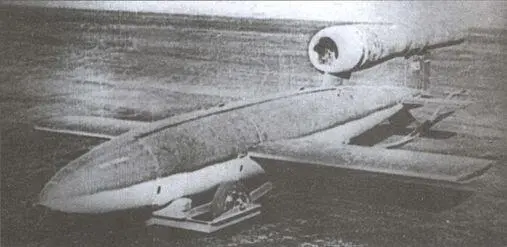

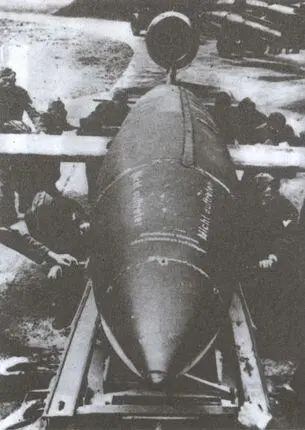

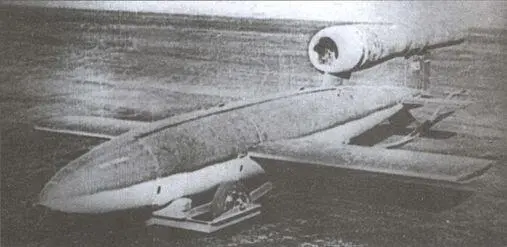

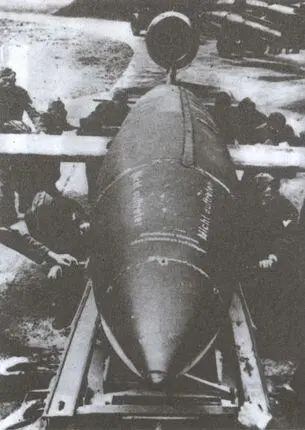

Самолет-снаряд «Фау-1». Он мог доставлять 830 кг взрывчатого вещества на расстояние 240 км

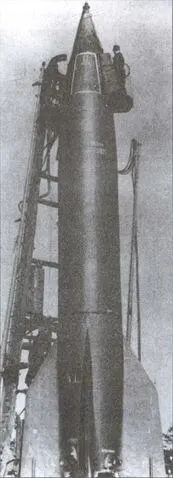

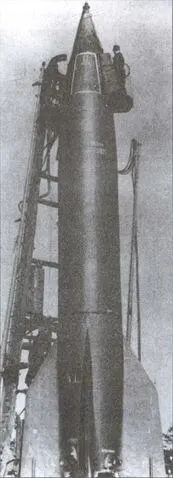

Ракета А-4 (Фау-2) во время старта со стационарной позиции

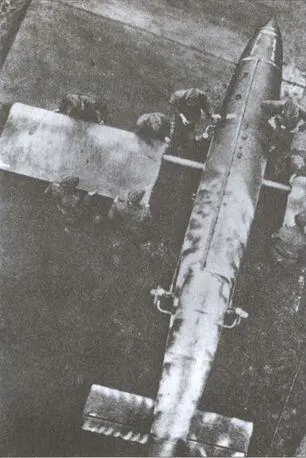

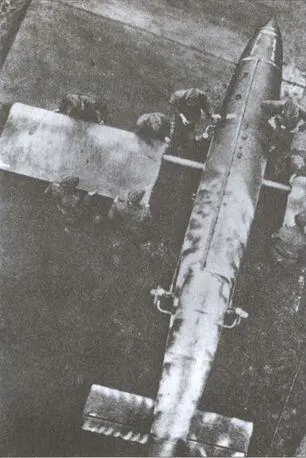

Окончательная сборка самолета-снаряда Фау-2. Рабочая команда пристыковывает крылья к фюзеляжу

Вес крылатой ракеты Фау-1 в сборе составлял около двух тонн. На снимке — расчет устанавливает самолет-снаряд на пусковой рампе

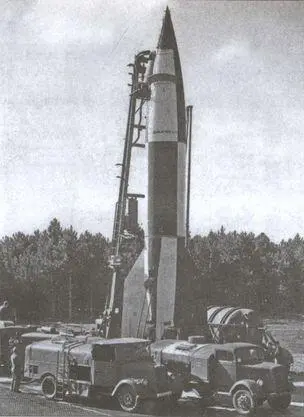

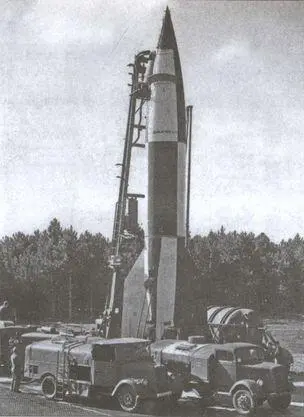

Боевые пуски Фау-2. Специальная команда готовит ракету к старту. 1944 год

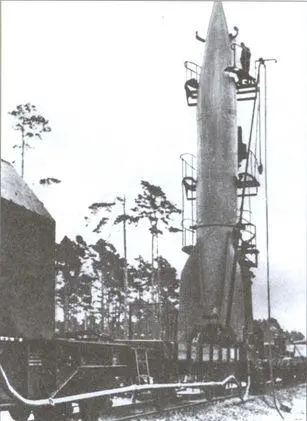

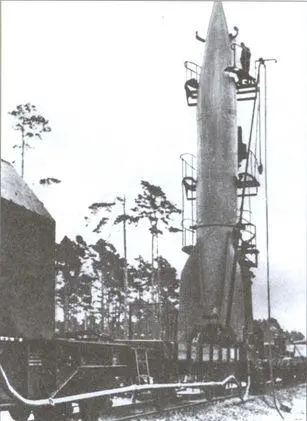

Пуск ракеты Фау-2 с передвижного стартового комплекса «Meilerwagen»

Передвижной стартовый комплекс Фау-2 «Meilerwagen». На снимке представлен железнодорожный вариант ПУ

Читать дальше

![Макс Глебов - Оружие возмездия [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/413091/maks-glebov-oruzhie-vozmezdiya-si-litres-s-optimizi-thumb.webp)