С большой надеждой смотрел отец на подрастающее поколение. Говорил, насколько важно донести до них героический дух войны. Сам он много раз видел, как молодые ребята поднимались в атаку. Это страшная минута: подняться во весь рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух, а жизнь только-только еще началась и кажется, что все впереди, а для них, по выражению отца, очень часто впереди был только вражеский блиндаж, извергающий пулеметный огонь. На склоне лет отец, размышляя о героизме, записал в своем блокноте: «…нет абсолютных героев, абсолютно мужественных военачальников. Если изображать героя таким, что ему чужды человеческие слабости, это будет явная фальшь. Героями становятся те, кто в минуты тяжелой обстановки сумел побороть страх и не поддаться паническому настроению».

Так важно это в наши дни, когда кто-то очень старается вытравить из народной памяти этот дух [10] Нередко уважению к нашему прошлому можно поучиться у иностранцев. В 2003 году в Англии и США вышла книга писателя и военного историка американского происхождения Альберта Акселла «Маршал Жуков. Человек, который победил Гитлера». В интервью «Российской газете» 1 октября 2003 года, которое названо «Мир в долгу у маршала Жукова» (слова автора книги), он сказал: «Помнить о великом времени войны (Второй мировой. — М. Ж. ) и победы, о своих героях (А. А. имеет в виду наших героев. — М. Ж. )… это значит осознать еще раз, что может Россия, на что она способна. А она способна — и история это не однажды доказала — восхищать своими деяниями весь мир».

. И как греет душу, когда узнаешь о примерах героизма и самоотверженности 18–19-летних ребят уже в наше время [11] В конце 1999 года один высокопоставленный военный рассказывал мне о ребятах, воевавших в Чечне. Раненые, подлечившись в госпитале, они опять просились на передовую. Демобилизованные, оставались еще на 2–3 месяца воевать.

. Они, как и их деды и прадеды в Великую Отечественную, воюют и гибнут за Россию, за веру, и не отсиживаются под материнскими юбками. А матери, простые русские матери, у могил своих, может быть, единственных сыновей, говорят: «Тяжело, что погиб, но хуже было бы знать, что он предатель, трус».

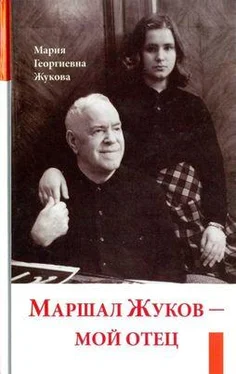

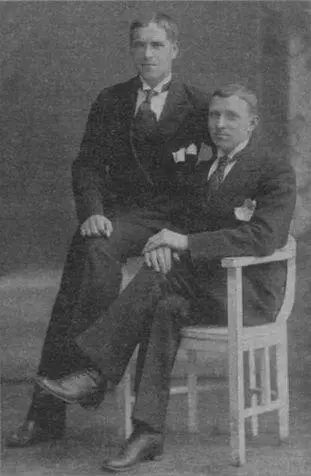

Георгий Жуков с двоюродным братом Александром Пилихиным. 1914 г.

К слову сказать, в 1915 году, когда шла война и в Москве на каждом шагу отец (был он тогда уже мастером-скорняком) встречал несчастных калек, вернувшихся с фронта, он отверг предложение дяди устроить ему отсрочку от призыва по болезни или вообще освободить от воинской службы «по чистой». Хотя и не испытывал он особого энтузиазма пойти на войну, как честно признался в своих воспоминаниях. Может быть, потому что его двоюродный брат Александр Пилихин, бежавший тайно от родителей на фронт и приславший позже письмо со словами: «Я, сын своей Родины, не мог оставаться без участия», был через пару месяцев тяжело ранен. Может быть, потому что старшие, авторитетные для него люди, всячески отговаривали его (родной дядя увещевал: «Ты что, хочешь быть таким же дураком, как Саша?»). Может быть, потому что полюбил девушку, Марию Малышеву, и собирался на ней жениться… Но все же юноша ответил дяде, что по своему долгу обязан защищать Родину. Попрощался с родными, со своей малой родиной — ведь на войне все может случиться — и стал солдатом.

Удивительно глубоко было в нем сознание долга. Это сознание отец пронес через всю жизнь. На склоне лет он писал: «Для меня главным всегда было служение Родине, своему народу. С чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг. Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества. Тревоги Родины, ее потери и огорчения всегда волновали меня больше, чем личные. Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни».

У о. Иоанна Восторгова есть слова, сказанные им о Суворове, которые в полной мере можно отнести и к моему отцу: «Долг и повиновение перестают быть неразрешенною загадкою и вырастают в огромную нравственную силу, когда они проникнуты любовью и осмыслены религией».

Вице-унтер-офицер Г. Жуков. 1916 г.

Жизнь отца могла пойти по другому руслу, как он признавался сам, он мог стать и прапорщиком [12] Так было, например, с А. М. Василевским, впоследствии Маршалом Советского Союза.

, окончив школу прапорщиков (диплом четырехклассного городского училища давал ему право поступить туда), но посчитал это неудобным: «Было даже неловко подумать, что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командовать взводом и начальствовать над бывалыми солдатами, над бородачами». Он скрыл свое образование, пошел на фронт рядовым и познал все тяготы солдатской службы.

Читать дальше