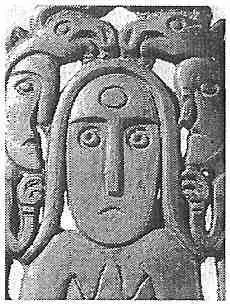

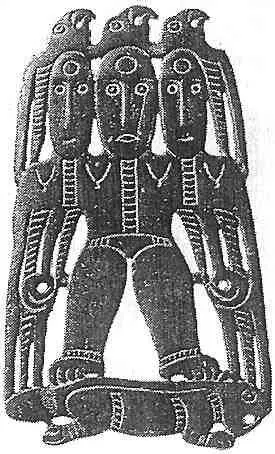

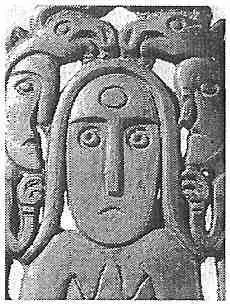

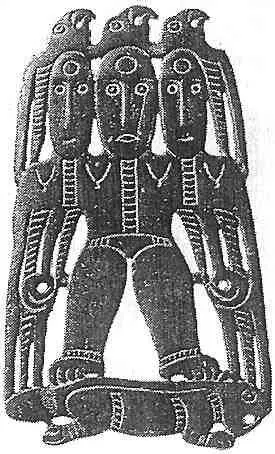

Кроме того, одноглазие (например, у классических циклопов) первоначально символизировало солнце, откуда, собственно, и прозвание «циклоп» («цикл» = «круг»). В этой связи символом аримаспов мог вполне быть такой же круг, который прикреплялся, рисовался, татуировался, выжигался или же прорезался на лбу (ритуальные надрезы на лице и сегодня практикуются в некоторых австралийских, африканских, океанийских, индейских, папуасских и других племенах). Среди бронзовых фигурок, найденных в Прикамье, попадаются женские и мужские изображения с большим кругом на лбу (рис. 15). Ну чем не аримаспы! Некоторые лица совмещены с головами остроклювых птиц, которые можно воспринимать как головные уборы (композиция в целом снова наводит на мысль о грифах) (рис. 16).

Рис. 15. Великая Богиня Севера с кругом на лбу

Рис. 16. Бронзовое изображение трехликого птицеголового существа с третьим глазом во лбу (возможно — аримасы). Прорезная бляха. VIII–IX вв. Один из интереснейших вариантов так называемого космогонического сюжета. Крылатая трехликая богиня стоит на ящере. Над каждым ликом — по грифону (д. Усть-Каиб Чердынского р-на Пермской обл.)

Вопрос лишь в том: какой круг воспроизводился на лбу — солнечный или лунный? Древние народы на разных стадиях своего исторического развития поклонялись и дневному и ночному светилу. Если в данном ракурсе вдуматься в слово «аримаспы», то легко выявить две корневые основы — «ари» + «мас». Они мало чем изменились за тысячи лет. Первая как означала, так и означает по сей день «арьи» или «арии» ( агуа в санскрите означает «благородный», «верный», хотя необходимо принять во внимание, что архаичная корневая основа ar образует и другое санскритское слово — arka, означающее «солнце» и «бог солнца»; от данной общеиндоевропейской и доиндоевропейской основы в конечном счете образовано и понятие «Арктика»).

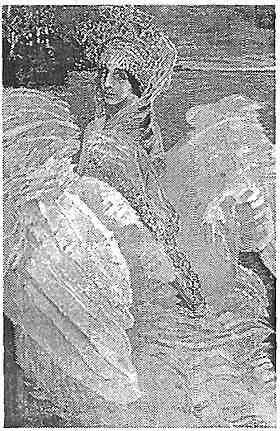

Что касается второго корня в составе этнонима «аримаспы», то он также хорошо известен в индоевропейской языковой традиции: в санскрите, например, mas означает и «месяц» и «луну». Аналогичный корень (с учетом чередования гласных) и в других индоевропейских лексемах, в том числе и в славянском «месяце». Память о древних солнценосных, звездоносных и месяценосных божествах благодаря фольклору дожила и до наших дней. Разве не о том свидетельствует пушкинский образ Царевны Лебеди, заимствованный из русских сказок: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»? (рис. 17).

Рис. 17. Царевна Лебедь. Художник Михаил Врубель

Таким образом, этноним «аримаспы» мог вполне означать «лунные арии» (то есть «арии, поклоняющиеся Луне» или «арии тотема Луны» — в отличие от ариев-солнцепоклонников, принадлежавших к соответствующему тотему или поклонявшихся Солнцу — таких было большинство). Между прочим, Геродот самолично пытался расшифровать смысл этнонима «аримаспы», ссылаясь на то, что якобы по-скифски так звучит слово «одноглазые»: арима — «одно» + спу — «глаз». Однако в иранских языках, к коим принято относить скифский язык (да и ни в каких других тоже), такие корни и тем более с такими смыслами даже не просматриваются. Вот и верь после этого «отцу истории»!

Ну а чем конкретно занимались птицеголовые грифы и аримаспы-конники, ясно из вышеприведенных свидетельств античных источников: первые добывали золото, вторые пытались его отнять и присвоить. Золотоносный аспект древней коллизии привел некоторых исследователей к предположению, что все описанное греческими и римскими авторами могло происходить не просто на Русском Севере, а конкретно на берегах и в бассейне сибирских рек Енисея, Лены и даже Колымы, известных своими золотыми запасами, старательской и промышленной добычей. Гипотеза заманчивая, но необязательная. Плиний сообщает очень интересную деталь: люди племени грифон работали в рудниках и шахтах. Безусловно, здесь могло добываться не только золото, но и другие металлы. Такие промышленные разработки на Севере возможны где угодно: и на Таймыре, и на Урале, и на Кольском полуострове. На Мурмане, например, в самом центре Русской Лапландии, богатой рудами редких металлов и платины (есть здесь также и золото), в ходе научно-поисковой экспедиции «Гиперборея» были обнаружены древние карьеры, кратеры, затопленные водой овальные спуски под землю (шахты?) и другие техногенные следы проводившихся в очень отдаленные времена промышленных разработок.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу