Геродот — далеко не первый и не последний информатор об аримаспах и грифах. До него о хозяевах Севера писал Эсхил, после — Плиний Старший. Эсхил поименовал грифов «безгласными псами Зевса», а одноглазых аримаспов — конной ордой, живущей у златоносной реки. Плиний менее эмоционален, зато более точен и подробен:

«…Недалеко от места возникновения Аквилона [Северного ветра. — В.Д.] и так называемой его пещеры, именуемой Гекмитрон (то есть „земная дверь“ или „земной запор“), обитают уже упомянутые аримаспы, отличающиеся одним глазом посередине лба; они будто бы постоянно воюют из-за рудников с грифами, которых предание представляет в виде крылатых зверей, выкапывающих в подземных шахтах золото, причем и звери с удивительной алчностью берегут золото, и аримаспы похищают; об этом писали многие, а особенно знаменитые Геродот и Аристей Проконнесский».

Греку Аристею так понравилась жизнь на Севере, что после написания поэмы он вновь отправился в страну «близ Борея», а возможно, и «за Бореем», откуда уже не вернулся совсем. Что же привлекло уроженца солнечного Средиземноморья в краях, где зимой, случается, солнце и вовсе не светит, а на морозе стынет все живое? И что за народы проживали в тех неведомых краях? Чем вдохновили они пытливого мужа на создание целой поэмы? Прежде всего необходимо разобраться в самом реестре, то есть Геродотовом перечне северных народов.

Отбросив все фантастическое и наносное, можно получить некоторый «сухой остаток». Прежде всего — этимология, то есть объяснение происхождения прозваний самих народов. Прямо скажем, ясности тут никакой. Уже Геродот понятия не имел, кто такие аримаспы или исседоны и что именно означают их имена. С гипербореями проще — это название придумали сами греки, о чем уже говорилось в предыдущей главе. Обращу только внимание: перечисляя жителей Севера и сравнивая их друг с другом, Геродот подчеркивает миролюбие гипербореев — явный отголосок Золотого века.

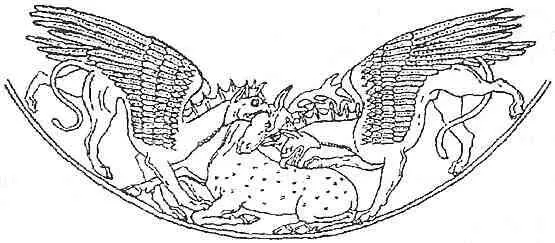

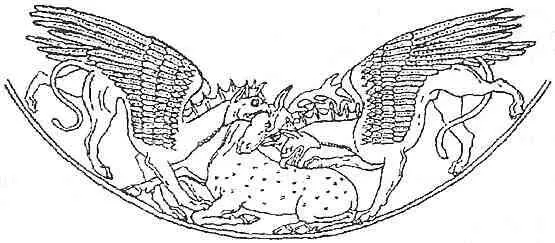

Далее, за гипербореями, следует «тандем» — аримаспы и грифы. Поскольку грифами (грифонами) изначально считались мифологические монстры с телом животного и головой хищной птицы, их ирреальность автоматически переносилась и на сопряженных с ними аримаспов, которые к тому же считались одноглазыми от рождения. Так ли это? Думается, нет! В отношении грифов Геродот, прекрасно отличавший реальное от баснословного, говорил, что это народ, а никакие не чудища. Даже если согласиться, что грифон изначально означал птицу с львиным туловищем, то и из этого ничего не следует. Такой грифон мог символизировать родовой тотем, быть его отличительным знаком, по которому и весь народ (или племя) именовался грифами. Не лишено вероятности, что широкая распространенность грифонов в скифском (рис. 12) и русском (рис. 13) искусстве — отголосок такого архаичного мировоззрения.

Рис. 12. Грифоны на вазе из скифского кургана Чертомлык

Рис. 13. Древнерусские изображения грифона на печном изразце

Хорошо известно также, что некоторые северные народы в качестве теплых головных уборов использовали высушенные шкурки водоплавающих птиц, снятые вместе с перьями. У саамов (лопарей) этот древний обычай практиковался еще до недавнего времени (рис. 14). Использование птичьих шкурок в утилитарно-декоративных (или, напротив, в культовых и обрядных) целях в прошлом был повсеместно распространен у многих народов Сибири и Крайнего Севера — ненцев, эвенков, хантов, обских угров и др. На всех континентах, а также на многих островных территориях перья вообще являются культовым материалом. А древнейший обычай помещать шкурку, изображение птицы или ее крылья на головном уборе трансформировался в воинские шлемы (например, у кельтов) или парадные каски с литыми птичьими фигурками на макушке.

Рис. 14. Головные уборы из шкурок-«чулок» птиц у саамов

Вполне возможно, образ таких «птицеголовых» людей в трансформированном виде наложил отпечаток и на представление о грифах. (Не исключается так же и крылатый аспект грифов, которые вполне могли символизировать летательные аппараты, распространенные в гиперборейские времена на Севере, — о чем речь уже шла в предыдущей главе.) То же самое относится и к аримаспам. Меховой наголовник (куколь), соединенный с нераспашной одеждой мехом наружу и плотно облегающий голову, который зимой носит большинство северных народов, именуется совиком (есть еще малица — с мехом вовнутрь). Издали голова в таком одеянии может выглядеть лицом с одним большим глазом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу