Петербург нач. XIX в.

Что же делало правительство Александра I для покрытия дефицитов? Вместо упорядочения финансов в смысле сокращения расходов и улучшения отчетности, вместо реформы в системе налогов, вместо поднятия доходности с имуществ, принадлежащих казне, наконец, вместо поднятия народного благосостояния и увеличения производительности народного труда, оно прибегало к займам различного типа и преимущественно к внутренним, так как заключение внешнего займа в первые годы царствования Александра I было почти совершенно невозможно. Дело в том, что Голландия, в которой раньше обыкновенно заключались наши займы, была занята французскими войсками и денег взаймы дать не могла. С другой стороны, и вообще состояние денежного рынка в Европе в то время было угнетенное в виду общего политического положения. Наконец русский кредит за границей был сильно подорван в предшествующее царствование. Объясняется это тем, что император Павел предложил держателям русских займов обратиться за уплатой %% к английскому правительству, которое, по расчетам нашего правительства, не доплатило части той субсидии, которая была выговорена за участие в войне с Францией. Александр I сейчас же по вступлении на престол отменил это распоряжение своего отца, но доверие к русскому кредиту было уже подорвано и восстановить его было нелегко [180].

В виду всего этого правительство решило выпустить в 1809 г. внутренний заем из 7 % на 5 лет. Но эта попытка имела очень слабый успех: за 2 года было реализовано облигаций на 3.285.558 р. Публика предпочитала по-прежнему делать вклады в сохранную и ссудную кассы, в Приказы общественного призрения, хотя там платилось лишь 5 %. Неудобство нового займа для держателей облигаций заключались, между прочим, в том, что %% по ним уплачивались только в Петербурге. Другое неудобство заключалось в том, что облигации были стоимостью лишь в 1.000 р. и более. Но, конечно, наиболее важную роль в неудаче этого внутреннего займа, как и последующих, играли общие экономические условия жизни России: при значительном еще господстве натурального хозяйства и отсутствии крупной торговли такие операции заведомо были обречены на неудачу.

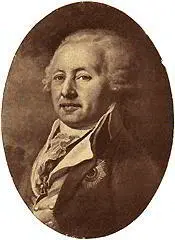

Гр. А. И. Васильев (Боровиковский)

Другим излюбленным средством правительства для покрытия дефицитов были выпуски ассигнаций, которые оно долго не хотело признать государственным долгом. Уже к 1804 г. их прибавилось с начала царствования на 30 млн. р., и всего ассигнаций было, таким образом, на 260½ млн. р. Несогласие с Францией в 1804 г., а затем война с ней в последующие годы все увеличивали расходы по военно-сухопутному и морскому ведомствам, и для их покрытия делались все новые выпуски ассигнаций. К 1810 г. их выпустили еще на 272½ млн. р. Но соответственно увеличению количества ассигнаций падала их цена. В 1805 г. ассигнационный рубль стоил 77 коп. серебром, затем цена его, все падая в последующие годы, дошла в 1809 г. до 44½коп. сер., а в декабре 1810 г. — даже до 20 коп. сер., причем в разных местах России курс ассигнационного рубля был различен [181]. В 1810 г. весь внутренний долг определялся в 668 млн. р. асс., в том числе по выпуску ассигнаций — 577 млн. р.

Система налогов за 1801–1810 г. совершенно не изменилась: главную роль в смете доходов играли окладные и питейные сборы, на которые падало до 60–70 % всех доходов, на другие же оставалось 30–40 %. Не изменился за это время и общий характер смет расхода: около половины всех расходов поглощали Военное и Морское Министерства; на финансы и государственное хозяйство шло около 12 % всех расходов; на Высочайший Двор — около 10 %; столько же приблизительно на администрацию и суд, а также на погашение государственных долгов, но так как долги являлись результатом преимущественно военных затрат, то, значит, военный расход государства поглощал 3/ 5всей расходной сметы, в то время как на народное просвещение приходилось едва 1–2 % [182].

Александровский дворец в Царском Селе

Насколько беспорядочно велось в то время финансовое хозяйство и в частности — счет государственным долгам, показывает следующий пример. По отчету государственного казначея бар. Васильева в 1801 г. видно, что долгов к этому году оставалось на казне около 86 млн. р., а недоимок — свыше 9 млн. р. Но из его же отчета в 1805 г. следует, что долгов по 1801 год оставалось на 127 млн. р., т. е. более чем на 1/ 3против его отчета в 1801 г. Наконец из отчетов, представленных в Государственный Совет за 1801 г., обнаруживается, что долгов было еще больше, именно — на 133 млн. р. Из них сумма в 24 млн. р., о которой было сказано: «следующих к разбору, о которых еще неизвестно, сколько платить доведется», из последующих счетов совсем исчезает [183].

Читать дальше