Своим «Рославлевым» Пушкин выводил изображение «исполинского» года с торной дороги романических авантюр и патриотического славословия на путь художественной правды, чуткого анализа личных и общественных настроений; набрасывал широкую канву, намечал верный исторический фон… По тому же пути пошел другой великий художник русского слова и дал гениальную эпопею двенадцатого года.

Н. Сидоров

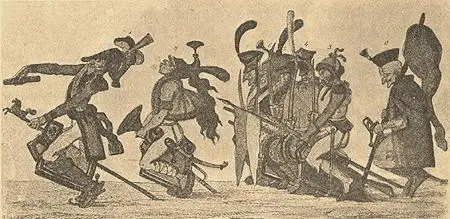

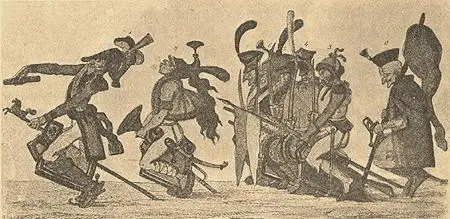

Ретирада французской конницы, которая съела своих лошадей в России. (Теребенев).

В. А. Жуковский.

И. А. Крылов.

К. Н. Батюшков.

IV. Отечественная война в русской лирике

Н. П. Сидорова

Был век бурный, дивный век,

Громкий, величавый:

Был огромный человек,

Расточитель славы…

(Д. Давыдов).

ервые наши встречи с этим «огромным человеком» наносили довольно глубокие раны общественному самолюбию, той упоенной победами «народной гордости», которая в только что умчавшийся XVIII век — «век военных споров, свидетель славы россиян» — нашла для себя почти каноническое выражение в условно-классических формах торжественной лирики.

ервые наши встречи с этим «огромным человеком» наносили довольно глубокие раны общественному самолюбию, той упоенной победами «народной гордости», которая в только что умчавшийся XVIII век — «век военных споров, свидетель славы россиян» — нашла для себя почти каноническое выражение в условно-классических формах торжественной лирики.

Теперь, на заре нового века, старый екатерининский бард Державин чувствует себя бессильным «в путь лететь орлиный, с Пиндаром плесть венцы побед»; а после Тильзитского договора, когда император Александр стал «другом» Наполеона, ему приходится менять редакцию своих стихов — заменять французов фазанами! так, в оде в честь Платова:

… бросая петли округ шей,

Фазанов (вм. французов) удишь, как ершей.

Тяжесть континентальной системы настраивает его, прежде столь громозвучную, лиру элегически, и он в сетованиях Давида о бедствии отечества выражает свое собственное «сердечно сокрушение» (стих. «Надежда на Бога», «Сетование»); за это «Сетование» он даже получает выговор: «Россия не бедствует», с раздражением сказал Александр, применяя к России смысл державинского стихотворения.

Однако общее настроение было на стороне старого поэта, и позднее (1823 г.) Пушкин, уже без державинских недомолвок, метко обрисовал этот исторический момент, когда

«Владыке полунощи (Александру)

Владыка запада, грозящий, предстоял.

Таков он был, когда в равнинах Австерлица

Дружины севера гнала его десница,

И русский в первый раз пред гибелью бежал;

Таков он был, когда с победным договором

И с миром и с позором

Пред юношей-царем в Тильзите предстоял»…

Свидетельства современников не оставляют сомнений, что Тильзитский мир переживался сознательной частью русского общества именно как «позор», как оскорбительное подчинение «всемирному врагу», к тому же вскоре невыгодно отозвавшееся и на экономическом благосостоянии, особенно городского, населения. На этой почве назревал тот «порыв национальности», которому предстояло серьезное испытание:

…гроза двенадцатого года

Еще спала; еще Наполеон

Не испытал великого народа —

Еще грозил и колебался он…

Высочайшие приказы армиям и фельдмаршалу гр. Салтыкову 13 июня 1812 г. оповестили русское общество, что гроза разразилась; Наполеон был уже в России: «Русь обняла кичливого врага».

В быстром, почти бешеном темпе стали разыгрываться на русской равнине один за другим акты единственной в своем роде трагедии… Как же откликнулась русская литература на эти бурные события Отечественной войны? — Вот что по этому вопросу писал обозреватель русской литературы в ж. «Сын Отечества» (1815 г.): «В половине 1812 г. грянул гром, и литература наша сначала остановилась совершенно, а потом обратилась к одной цели — споспешествованию Отечественной войне. В продолжение второй половины 1812 г. и первой 1813 г. не только не вышло в свет, но и не написано ни одной страницы, которая не имела бы предметом тогдашних происшествий»… По отношению к лирике надо признать вполне верным это наблюдение современника (Н. И. Греча). Действительно, в первый момент, как бы не находя, — «после двух веков славы, счастия», — готового тона для небывалых событий, поэзия, если только можно ее так называть, дает сравнительно редкие отзывы:

Читать дальше

ервые наши встречи с этим «огромным человеком» наносили довольно глубокие раны общественному самолюбию, той упоенной победами «народной гордости», которая в только что умчавшийся XVIII век — «век военных споров, свидетель славы россиян» — нашла для себя почти каноническое выражение в условно-классических формах торжественной лирики.

ервые наши встречи с этим «огромным человеком» наносили довольно глубокие раны общественному самолюбию, той упоенной победами «народной гордости», которая в только что умчавшийся XVIII век — «век военных споров, свидетель славы россиян» — нашла для себя почти каноническое выражение в условно-классических формах торжественной лирики.