С христианизацией положение женщин изменилось. Полигамия исчезла. Церковь решила, что необходимо согласие женщины при помолвке и вступлении в брак. Правда, трудно судить, выполнялось ли это на практике, могла ли женщина отказать просящему ее руки, особенно если /41/она принадлежала к высшим классам и на карту в связи с ее супружеством и сближением двух семей ставилось многое. Положение замужних женщин укрепилось, в то время как незамужних – ухудшилось. С христианизацией для представительниц высших слоев общества появилась возможность получить образование в монастыре. Однако у церкви рано сложилось двойственное отношение к женщине, некий дуализм, делающий различие между добрым идеалом девственницы или матери и дурным, плотским, ветреным началом.

Изучение законов помогает узнать, какие нормы относились к женщинам в Средние века. Однако мы не знаем, как соблюдались законы. Если судить по законодательным актам, то женщина не обладала юридическими правами. И только став вдовой, могла получить определенную экономическую самостоятельность. Мужчины занимали большинство общественных должностей и являлись носителями званий, женщины же могли достичь подобного положения только в качестве наследниц. Муж привлекался к ответу за деяния жены, так как она не обладала правами. И лишь вдовы сами отвечали за свои поступки и могли решать, выходить ли вторично замуж. Изучая налоговые списки и другие материалы, касающиеся налогов, можно заключить, что, по крайней мере, некоторые женщины сами себя обеспечивали. Конечно, среди жен арендаторов и бондов были женщины, которые отвечали за хозяйство, если мужья были заняты на других работах. Женская рабочая сила стала важным фактором в малом деревенском хозяйстве, где не существовало четкого разделения труда и где муж, жена и дети работали вместе.

По цеховому законодательству женщины в городах не имели права заниматься ремеслами, вести торговлю. Большинство незамужних женщин работали служанками в чужих домах. Но существовали исключения. Иногда, например, жены ремесленников наследовали профессию мужа после его смерти. Обычной женской работой считались выпечка хлеба, варка пива, шитье и ткачество. Привычными были и занятия, которые могут рассматриваться как продолжение работы по дому, например, в качестве сиделок и акушерок.

Сюзанна Хеденборг

Дополнительная литература:

Birgit Sawyer , Kvinnor och familj i det forn- och me- deltida Skandinavien. Skara 1992.

Eva Österberg , «Bonde eller bagerska? Vanliga sven- ska kvinnors ekonomiska ställning under senmedelti- den» i Historisk tidskrift 100. 1980. /42/-/43/

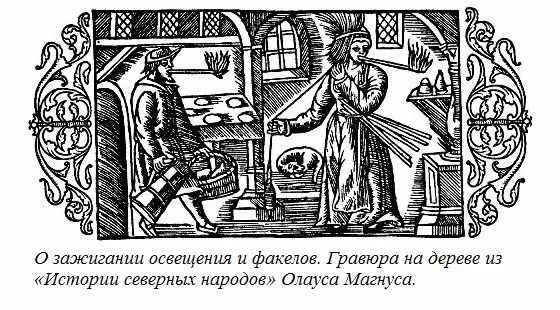

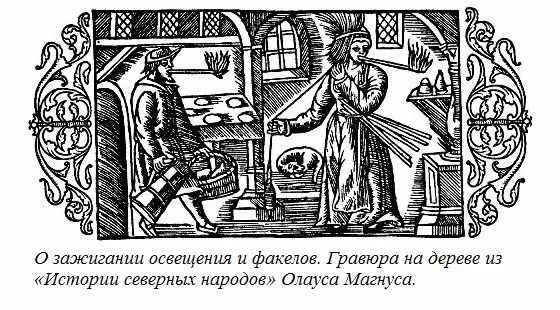

[12] О зажигании освещения и факелов. Гравюра на дереве из «Истории северных народов» Олауса Магнуса. Мужчина и женщина держат факелы во рту, чтобы сделать свободными обе руки. Мужчина, похоже, идет из кладовой, расположенной снаружи дома. В руках у него жбан с пивом и корзина с едой. Женщина крутит прялку. За поясом у нее запасные факелы. На заднем плане изображена спящая собака.

I. Раннее Средневековье

(1060–1319)

Период возведения государства

(1060–1250)

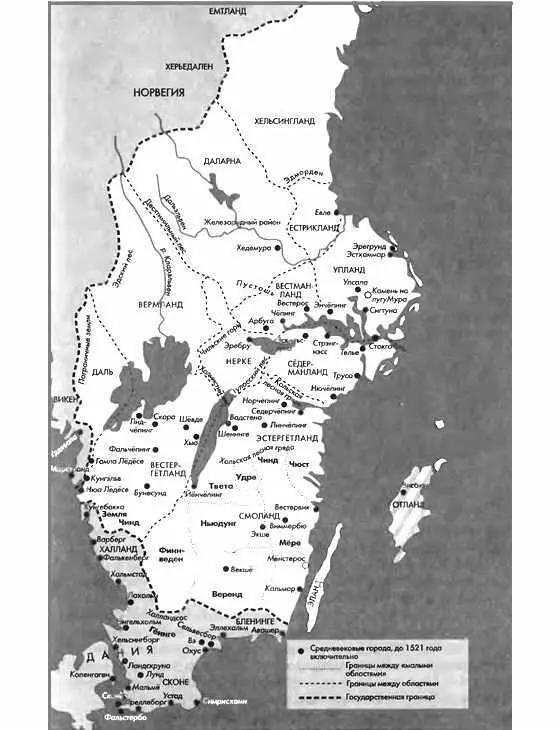

/44/«Объединенные» шведские земли – зародыш государства Швеция – сначала представляли собой конгломерат областей, управляемых избранным королем как единственным связующим звеном. Влияние короля в областях, являвших собой небольшие государственные образования во главе с лагманами, было с самого начала очень незначительным. Он должен был поддерживать порядок и мир в государстве и быть верховным военачальником во время войн. Для выполнения своих обязанностей король имел в распоряжении поместья, находившиеся в разных местах страны. В этом земельном комплексе, называемом Упсальским уделом (Uppsalaöd), самыми важными усадьбами были так называемые королевские усадьбы, где король и его свита останавливались во время поездок по стране.

Признаком того, что областные власти сохраняли свои позиции, служил тот факт, что король после своего избрания был обязан совершить поездку по  тингам провинций, чтобы получить подтверждение своего избрания, так называемая эриксгата.

тингам провинций, чтобы получить подтверждение своего избрания, так называемая эриксгата.

Читать дальше

тингам провинций, чтобы получить подтверждение своего избрания, так называемая эриксгата.

тингам провинций, чтобы получить подтверждение своего избрания, так называемая эриксгата.