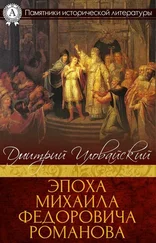

Первое, что предстояло сделать по возвращении митрополита Филарета, — избрать патриарха. Известие об этом внутрицерковном событии вошло даже в разрядные книги, что не совсем обычно. Сначала последовало обращение непосредственно к царю Михаилу Федоровичу от иерусалимского патриарха Феофана, освященного собора и Государева двора, совместно с «всяких чинов людьми», чтобы избрать патриархом Филарета: «А на Москве на великом святительском престоле, опричь его государя патриархом быти некому» [174] КР. Т. 1. С. 610.

. Царя просили, чтобы он лично «печаловался» и просил у митрополита Филарета Никитича, «чтоб он великий государь, по смотренью Божью, наипаче ж по своему достоинству, принял святителской престол патриаршеский, чтоб им великим святителем апостольская Восточная церковь в первобытную красоту украсилась» [175] Там же.

. Совсем не случаен здесь мотив ответственности московского патриархата за весь православный мир: имперская идея, пришедшая в Россию с первым самозванцем, крепко засела в умах москвичей. Теперь и вселенская православная церковь должна была обрести оплот в новом московском патриархе Филарете, и именно это должно было подчеркнуть участие в его хиротонисании иерусалимского патриарха Феофана.

Следующий шаг — обращение к Филарету царя Михаила Федоровича с освященным собором и представителями всех чинов. Государь «говорил и просил с великим моленьем» своего отца принять патриарший сан, а представители сословий «били челом». Митрополит Филарет поступил так, как было в обычае: «многими словесы себя унижал и недостойна себя быти пастырем того великого престола нарицал». Когда-то такое поведение не простили Борису Годунову, посчитав его — трудно сказать, справедливо или нет — лицемерным. Так же вел себя и сам царь Михаил Федорович и его мать великая старица инокиня Марфа Ивановна в Костроме в 1613 году. Отказываясь от патриаршества, Филарет, конечно же, понимал, что это было лишь частью церемониала: необходимо было убедить всех в освящении человеческого выбора Божьим промыслом. Как свидетельствуют разрядные книги, Филарет, уже став патриархом, так говорил о собственном выборе, «что такое великое и неизреченное дело по смотрению Божию, а не по его самохотному стремлению» свершилось [176] КР. Т. 1. С. 611–612.

. В Московском государстве, чтобы не ошибиться, всегда нужно было действовать так, как принято.

24 июня 1619 года состоялся обряд хиротонисания святейшего патриарха «Филарета Никитича Московского и всеа Русии». Так непривычно для черного духовенства — с отчеством — стали величать царского отца в Московском государстве.

Разрядные книги, в которых содержится целое сказание об избрании патриарха Филарета, сообщают также о последовавших затем деяниях земского собора об «устроенье» земли. Подготовка и проведение собора, а также обсуждавшиеся на нем вопросы и дали больше всего оснований говорить об особой «программе» патриарха Филарета. Однако изучение разрядов показывает, что помещенный в них текст приговора собора 1619 года содержит позднейшую правку. Если же прочитать изложение текста соборного приговора в окружной грамоте по городам, то можно увидеть, что речь идет об обращении патриарха Филарета и всего освященного собора к царю Михаилу Федоровичу как об общем совете: «приходили к нам и советовали с нами» [177] Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века (далее — ЗАРГ). Л., 1986. № 87. С. 94.

. Это совсем не означало, что именно патриарх проявил инициативу в обсуждении самых животрепещущих вопросов государственного управления. В источнике подчеркнуто другое: царь и патриарх вместе «советовали» о том, как «разорилось и запустело» Московское государство и что нужно сделать, чтобы это поправить. Трудно предположить, что за столь короткое время пребывания на родине патриарх Филарет сумел подробно вникнуть в детали накапливавшихся годами нестроений. Очевидно, заблаговременно была подготовлена приказная справка с прицелом на рассмотрение на соборе. Благодаря этим соборным заседаниям мы и узнаем о том, что больше всего волновало людей в середине 1619 года, когда только-только закончились все военные столкновения Московского государства и начиналось мирное строительство.

Легко убедиться, что на совместное обсуждение с патриархом были вынесены самые трудные проблемы, в самостоятельном решении которых московское правительство не преуспело. Во-первых, это проблема неравномерного взимания налогов из-за нового «дозора»: «а подати всякие и ямским охотником подмоги емлют с иных по писцовым книгам, а с иных по дозорным книгам, и иным тяжело, а другим легко». Следующая тема — расстроенное состояние посадов; она тоже обсуждалась в правительстве сразу же после избрания Михаила Федоровича на царство. Но как вернуть посадских людей в тягло, как ликвидировать закладчиков и многочисленные льготы, было неизвестно: «а где кто жил наперед сего ехати не хотят». Последний пункт, ставший особенно актуальным при царе Михаиле Федоровиче: челобитные об «обороне» от бояр и других «сильных людей».

Читать дальше