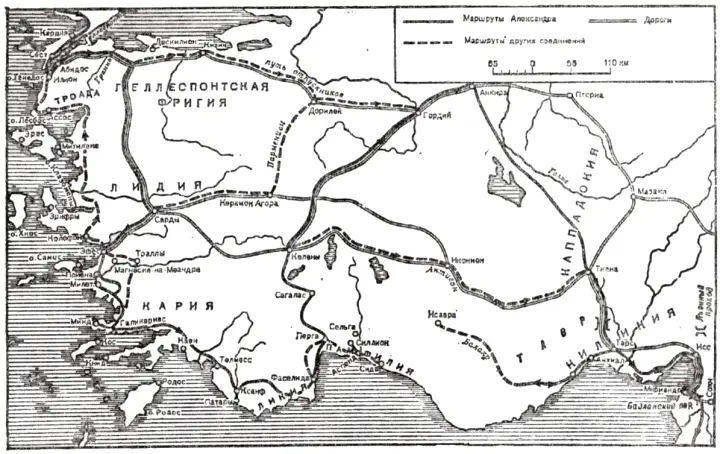

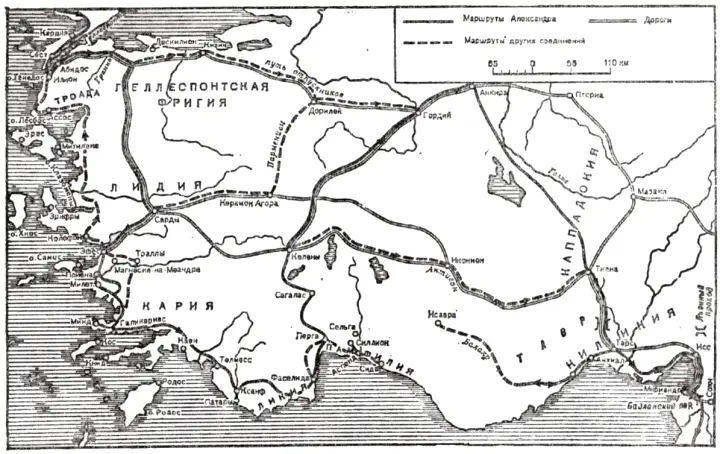

Карта № 2. От Геллеспонта до Исса

Персидская пехота чувствовала себя слабее македонской фаланги, поэтому персы и не пытались защищать переправу через Геллеспонт. Ведь в гористой местности использовать всадников нельзя. Так как защитить эту часть побережья было невозможно, персы предпочли встретить врага на фригийской земле, в том месте, где дорога, вероятно единственная, находившаяся в распоряжении македонян, из горной Троады переходила в широкую равнину Зелеи. Именно вокруг Зел ей собрались персидские войска. Персы хотели у реки преградить путь противнику и дать ему здесь бой. Александр, конечно, не сумел бы выбить их отсюда.

На военных совещаниях постоянно возникали противоречия между Мемноном и персидской знатью. Грек еще со времен ссылки знал превосходную выучку и вооружение македонских всадников. Поэтому он отговаривал знать от открытого сражения и рекомендовал прибегнуть к стратегии, которой пользовались дикие предки иранцев — саки — и которую позже применил Фабий Кунктатор против Ганнибала: избегать встреч с вражеским войском, уничтожать все запасы. Тем самым создавались трудности со снабжением, враг терял силы, отступая без боев и делая большие переходы. При этом Мемнон советовал использовать флот, перенести войну на острова, даже в материковую Грецию и таким образом вынудить Александра отступить.

Этот план приводит в восторг всех современных стратегов своей неоспоримой гениальностью, но в то время предложения Мемнона оказались неосуществимыми, и не только из-за недоверия к чужеземцу. Достаточно представить себе тогдашнее персидское общество. Оно было основано на взаимозависимости мелких и крупных землевладельцев. Открыть путь врагу, да к тому же уничтожать собственные поселения, было равносильно экономическому краху в первую очередь более мелких землевладельцев. Таким образом, этот план основывался на нарушении принципа взаимозависимости и поэтому для иранцев был совершенно неприемлем, пока существовала хоть малейшая надежда найти другой выход.

К тому же Мемнон требовал не только отказа от этого принципа, но и пренебрежения рыцарской честью, которая не позволяла рыцарю уклониться от сражения с другим рыцарем. Рыцарь мог отказаться от сражения с вражеской пехотой, с крестьянскими фалангами, ибо такие битвы не были предусмотрены кодексом чести. Но уступить поле битвы другому рыцарю, не скрестив с ним оружия, — этого нельзя было требовать от персидской знати.

Для Ирана не так важен был риск проиграть сражение, как боязнь разрушить этический фундамент, на котором держалась империя. Прежде чем принять план Мемнона, следовало попытаться исчерпать все возможности честного рыцарского боя.

И персы решили дать сражение. Они ждали Александра у Граника [91] Diod. XVII, 19, 3 и сл.

. Первый заслон на широком фронте составляли отряды всадников, защищавшие крутой берег реки. За ними расположилась как бы вторая линия обороны, образованная пехотой наемников, хотя она не имела особого смысла. Всадники считали, что они сами в состоянии отразить атаку и отбросить врага к реке. План персов укрыться на другой стороне реки был неудачен потому, что всадники могли добиться успеха только наступая. В выбранной же ими позиции река преграждала путь к атаке и лишала возможности использовать свое численное превосходство.

На четвертый день марша, после обеда, македоняне подошли к Гранику и увидели на другом берегу блистательный фронт персов. Не мешкая Александр отдал приказ о начале боя [92] Arr. I, 13, 2 и сл. Меньше доверия засуживает основывающийся на Клитархе Диодор (XVII, 119, 3).

. Парменион пытался возражать. Разве по правилам военного искусства можно было бросать в бой усталых воинов? Он считал, что переход реки и начало сражения следует перенести на утро: условия будут более выгодными. С точки зрения здравого смысла старик был прав. Но царь в решительные моменты не терпел возражений. Он пренебрег ими еще и с другой целью: дать понять, что впредь намерен сам руководить битвами и выигрывать их. Однако для его решения были и разумные основания. Александр придерживался железного принципа: нападать на врага там и тогда, когда тот меньше всего ожидает, даже если обстоятельства при этом дают противнику некоторые шансы на победу. Мы уже говорили об этом принципе «двойной неожиданности». Вот и сейчас персы, вероятно, были поражены тем, что стройный юноша в сверкающем панцире — его можно было узнать издали по белым перьям на шлеме — без промедления прямо с марша готовил войска для битвы [93] Arr. I, 14, 4; Plut. Al., XVI, 7.

.

Читать дальше