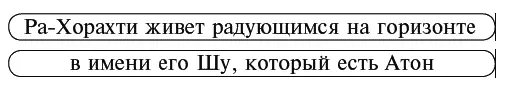

Сразу после коронации в Гермонте — «верхнеегипетском Гелиополе» — соправитель продолжил, явно отдаляясь от Амона, божества-хранителя своих предков, насаждать почтение к новому богу по всей стране и делать его объектом всеобщего поклонения. В своем царском протоколе Аменхотеп открыто провозгласил себя «первым жрецом» Ра-Хорахти и велел построить к востоку от ограды храма Амона (см. гл. 13) в Фивах новый великолепный храм. Самые ранние рельефы на стенах этого сооружения, которые он как сопровитель, вероятно, разделил со своим отцом Аменхотепом III, изображали нового бога точно так же, как и старого бога Гелиополя Ра-Хорахти, то есть в виде человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском с окружающей его змеей-уреем. Храмы Атону были построены также в Мемфисе и других городах. Однако у нового бога пока еще не было того, чем с древнейших времен владела большая часть древних божеств, — особой, посвященной исключительно ему территории, где он являлся бы господином и жители которой поклонялись бы ему как своему божеству-покровителю. Тот владел областью в Гермополе, Птах — в Мемфисе, а Сет — в Омбосе. Поэтому царь решил, что подобно им и Атон должен получить собственный священный город. Возможно, на четвертом году его правления — то есть во время первых лет его совместного царствования с отцом, Аменхотепом III, — Аменхотеп IV огласил приказ о предоставлении Атону особого места для поклонения в широкой ровной долине, располагавшейся почти посередине между Фивами и Мемфисом и ныне известной по названию племени бедуинов как Амарна. Этот район охватывал территорию на обоих берегах Нила в «Заячьем» номе, столицей которого был Гермополь. Новая область получила название Ахетатон, то есть «Горизонт Атона», и со всеми городами и деревнями, полями и каналами, стадами и земледельцами стала личной собственностью нового бога. Царь сообщил, что Атон сам выразил желание, чтобы памятник ему был возведен именно в этом месте, которое никогда не принадлежало другому богу или богине, царевичу или царевне и которое теперь должно быть основано как «Горизонт Атона». Границы священного города отметили огромными, высеченными в скале стелами с надписями.

Свита фараона, его придворные и чиновники, следуя примеру своего господина, поддерживали новое вероучение, даже если сердцем не всегда были с ним. Несмотря на усердие, с которым Аменхотеп IV поклонялся своему богу, вначале он не нападал на культы Амона и других богов и спокойно появлялся на рельефах и в надписях на стенах храмов в качестве почитателя Амона, Тота, Сета и прочих божеств. Тем не менее религиозная деятельность юного правителя, разумеется, встречала ожесточенное сопротивление разных священнослужителей по всей стране, особенно жрецов Амона Фиванского, которые ясно сознавали ее последствия. Однако это неприятие нисколько не помешало царю установить культ своего бога по всей стране. На самом деле оно скорее служило стимулом его религиозного рвения. Фараон не просто так включил в свой официальный протокол слова, что он «живет правдою»: это были не только слова, они составляли его кредо. Искатель истины следовал своему учению до логического конца. Если все боги были лишь разными проявлениями одного и того же бога, солнечного диска, тогда они должны слиться с ним, и единственным объектом всеобщего поклонения должен стать только один бог — «живой Атон». Оставалось лишь принять окончательное решение.

На шестом году правления культ Атона стал государственной религией. С этого момента не только египтяне, но и нубийские, и азиатские подданные должны были служить только этому богу. Храмы других богов повсюду закрыли, а их собственность изъяли. Статуи прежних богов нужно было разрушить, их изображения на храмовых рельефах сколоть, а их имена уничтожить. Не только в храмах, но и доступных помещениях частных гробниц началось рьяное преследование Амона и его семьи. Особенно ненавистно было имя этого бога, его никогда не оставляли нетронутым. Любой человек, носивший имя, в которое включалось имя Амона, вынужден был сменить его, и в числе первых это сделал сам фараон. Он отказался от имени Аменхотеп («Амон доволен»), данного ему при рождении, и впредь стал называть себя Эхнатоном («Тем, кто полезен Атону»). Даже имя его отца и соправителя Аменхотепа III и имя его предка Аменхотепа II постоянно скалывали с памятников и заменяли тронными именами, в которых отсутствовало ненавистное имя Амона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу