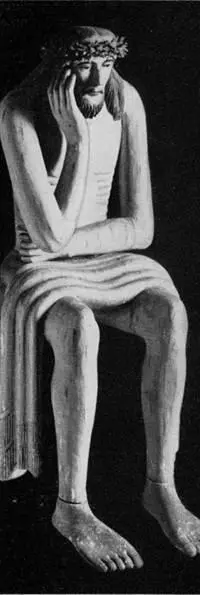

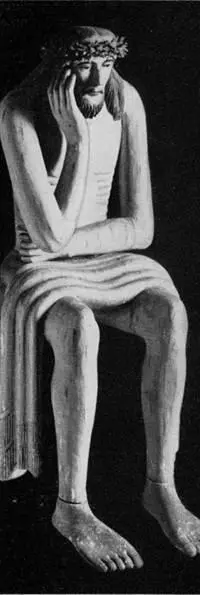

7. Христос в темнице. Дерево. XVIII в. (Вологда, Музей)

Расположение фресок сплошными горизонтальнымы рядами, развившееся из стремления к наглядности самого рассказа, в связи с перестановкой акцента с внутреннего состояния человека на внешнее получает в Софийском соборе почти классическое завершение. На стенах храма разворачиваются целые эпопеи из церковной и светской истории, в которых участвуют и деятели церкви, и воины, и нарядно одетые горожане, женщины и т. д.

В рамках одного пояса, а иногда и одной композиции можно встретить различные спены, связанные с оптимистическими представлениями о судьбе человека и ожидающих его радостях жизни, которые будут для него тем полнее, чем больше он страдал в своем несчастье. Процесс оправдания человека становится центральным и в сцене «Страшного суда». Утрачивая мрачный и назидательный характер. «Страшный суд» в Софийском соборе — тема, где художник наиболее полно показывает свое понимание мира. Плеханов делает акцент на изображении трубящих ангелов. Четыре гигантские фигуры ангелов с огромными босыми, ластообразными ногами возвышаются над жалким сонмом и грешников и праведников. Их золотые трубы издают оглушительный рев, в ответ на который земля покорно отдает своих мертвецов, а море — утопленников, всех, кого «растерзали звери, раздробили рыбы, расхитили птицы». Главной темой здесь становится не суд, а мощный и грозный призыв «последней трубы».

8. Параскева Пятница. Дерево. XVI в. (Вологда, Музей)

9. Георгий Победоносец. Дерево. XVI в. (Вологда, Музей)

Стенописцы Софийского собора охотно обращались к темам земным, чувственным, радостным. Так, композиция «Пир Ирода» трактуется как сцена реального пиршества. Соломея, чуть покачивая плечами, танцует «русскую». За столом, уставленным различными кубками и снедью, сидят пирующие, наблюдая за танцем, здесь же слуга, разливающий вино, — словом, тут нет и намека на последующие за этим страшные события. Все жизненно, все пронизано ощущением радостного бытия. Эта фреска, как и многие другие в Софийском соборе, может служить источником для изучения быта того времени.

Литература, властно вторгаясь в живопись, заставляет художников по-новому трактовать отдельные сцены, насыщать их различными подробностями. Евангелие и жития святых — зачастую лишь повод для изображения бытовых сценок, изобилующих реалистическими деталями. Многие фрески Софийского собора — это ряд новелл, своеобразно пересказанных мастерами. Доминирующее положение в них занимает не отдельная фигура, как в стенописях раннего времени, а шумная и многоликая толпа.

Вместо былой величавости речи язык фресок вологодской Софии становится бойким, ярким и жизнерадостным. Это говор той же шумной и подвижной толпы, что собиралась когда-то здесь же, на площади перед собором. Появляется большое количество новых тем, неизвестных или малоизвестных живописцам более ранних лет. Все иконографические сюжеты, в том числе и побочные, обретают отныне права гражданства.

Осознание собственного величия, осознание исторической роли простого народа и отдельного человека, особенно ярко выразившееся после польско-шведской интервенции — времени трагических противоречий феодально-крепостнического уклада, нашло свое выражение и в искусстве. В него мощным потоком хлынуло народное творчество с его сказочной фантастикой, жизнерадостностью, богатством узорочья, с земным чувством жизни. Отсюда появился интерес к иллюстрированию различных деяний апостолов, апокалипсических сюжетов (пророчество Иоанна Богослова о конце мира) и многих евангельских сцен, притч и т. д., дающих возможность широко развернуть само действие, показать многочисленные фигуры и детали.

Не менее важным средством художественной выразительности становится движение, которое не имеет единой направленности, в одной сцене оно идет в одну сторону, в другой — наоборот, а также декоративность цвета. Вместо плавных замедленных движений во фресках XV–XVI веков у Плеханова — порывистая стремительность. Люди даются с очень маленькими головами и удивительно длинными фигурами. Иногда они приобретают своеобразную стройность и подвижность.

Читать дальше