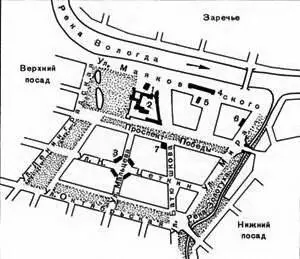

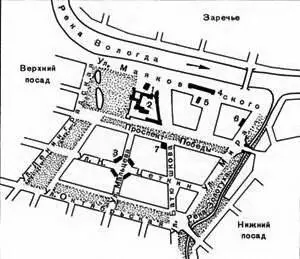

3. Схематический план Города

1 — Софийский собор; 2- Архиерейский дом; 3 — деревянные особняки; 4 — здание Присутственных мест; 5- церковь Покрова; 6 — Ярмарочный дом; 7 — дом Удельного ведомства

Даже в незаконченном виде вологодский кремль производил огромное впечатление на современников, в том числе и на иностранцев.

Дженкинсон писал о сооружении здесь большой крепости «величиной в 2400 саженей»; по его сведениям в строительстве принимало участие не менее 10 тысяч рабочих, а камень специально привозили издалека. Немецкий авантюрист Г. Штаден, в 1575–1576 годах побывавший на Севере, в том числе в Вологде, сообщал, что «Город начат постройкой; половина стены из камня, другая — из дерева. Здесь выстроены каменные палаты; в них лежат серебряные и золотые деньги, драгоценности и соболя. Здесь лежит также около 300 штук пушек, недавно отлитых в Москве … Во время опричнины в этом городе день и ночь держали стражу 500 стрельцов». Английский посол Т. Рандольф, проезжая в 1598 году через Вологду, отметил построенную царем крепость, «обнесенную красивыми высокими каменными и кирпичными стенами».

Единственным свидетелем широких градостроительных замыслов Грозного остался Софийский собор, главная святыня Вологды. Это — первый каменный храм города, древнейший из сохранившихся здесь памятников зодчества.

Старый городской деревянный собор Воскресения не мог, конечно, играть роль главного культового здания создаваемого монументального ансамбля. Поэтому в 1568–1570 годах возвели новый, Софийский собор на территории самого кремля. По сообщению местного летописца, кладку нередко вели под наблюдением государя и отличалась она особой тщательностью: «А колико сделают, то каждого дни покрывали лубьем и другими орудии, и того ради оная церковь крепка на разселины». Однако собор был освящен только в 1588 году, уже после смерти Ивана Грозного. Устные предания столь долгое «стояние храма без пения» объясняют все тем же происшествием, случившимся с Грозным в соборе, которое известно нам по народной песне.

Торжественный, величественный Софийский собор высится в центре Вологды, до сих пор играя важную роль в общем ансамбле города (илл. 5). Огромное, несколько вытянутое в продольном направлении и шестистолпное внутри здание с тремя высокими полукруглыми апсидами с восточной стороны увенчано могучим пятиглавием. Подобные храмы очень характерны для русского зодчества XVI столетия и являются одним из распространенных типов городских и монастырских соборов, имея общий источник происхождения — знаменитый Успенский собор в Москве (1475–1479). Иван Грозный, очевидно, хотел иметь в своей северной опричной резиденции подобие прославленной святыни столицы. Об этом говорят не только сами архитектурные формы собора, но и первоначальное наименование его Успенским, а также слова народной песни об «образце». В более позднем освящении здания во имя Софии отразилось стремление вологодского духозенства утвердить свою самостоятельность по отношению к Новгороду.

Для строительной практики древней Руси вообще характерна ориентация на те или иные более ранние постройки, избранные в качестве «образцовых». Однако «образец» трактовался широко и свободно, никогда не воспроизводя «оригинал». Сооружаемые здания всегда обладали собственной выразительностью и своеобразием. Собор в Вологде отличается от всех аналогичного типа храмоз, в том числе и от прототипа, особой простотой, лаконичностью архитектуры, придающим какую-то специфически северную суровость его внешнему облику.

Кубический объем собора выглядит сплошным массивным блоком. Гладкие белые стены здания лишены декора, а архитектурные членения фасадов скупы и немногословны. Мощные плоские лопатки-пилястры делят стены на широкие прясла, завершаемые красивыми полуциркульными закомарами простого профиля. Узкие оконные проемы с сильными откосами, расположенные в два яруса, прорезают гладь стены, выявляя толщину и массивность ее кладки. Верхние окна, соответственно «образцу», подняты очень высоко, находясь целиком в плоскости закомар. Между сильно вынесенными апсидами поставлены рельефные полуколонки.

4. Соборный комплекс. Общий вид

5. Софийский собор (1568–1570), колокольня (середина XIX в.)

Читать дальше