Торжественную монументальность облика Софийского собора еще более усиливают пять огромных величавых барабанов с крупными главами. Луковицы глав не изначальны; они появились в результате неоднократных обновлений храма в XVII–XVIII веках, а завершающие их эффектные кресты выполнены московскими мастерами в 1687 году. Позднейшему времени принадлежат сооруженные у входов крытые крыльца — западное (конца XVII в.), северное и южное (оба — 1850 г.), скрывшие первоначальные перспективные порталы строгой формы.

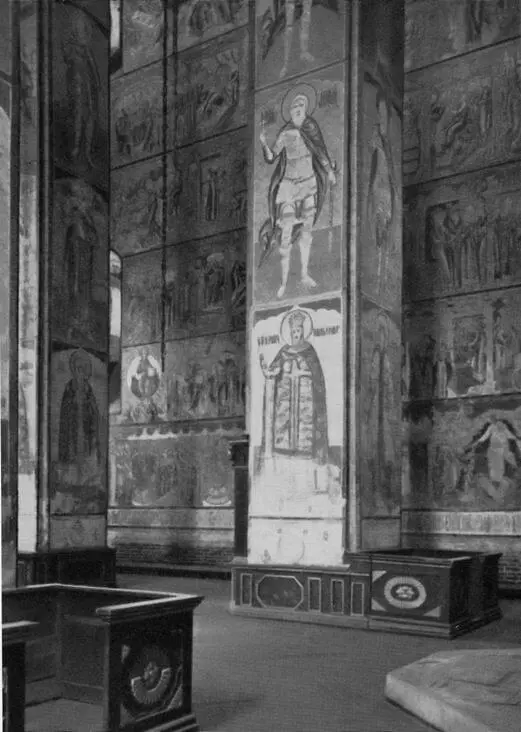

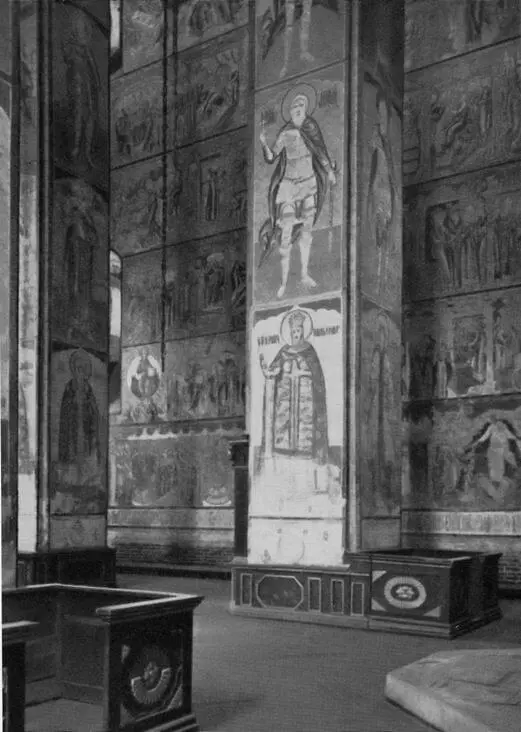

Не менее величав и торжествен интерьер Софийского собора. Огромное внутреннее пространство разделено на три нефа шестью могучими квадратными столбами (илл. 6). Они поддерживают высокие крестовые своды, форма которых явно навеяна московским Успенским собором. Два восточных столба, соединенные невысокой кирпичной стеной между собой и с боковыми стенами, скрыты громадным иконостасом. Здесь не осталось и следа от северной суровости внешнего облика собора. Яркая, красочная живопись конца XVII века, пронизанная радостным, жизнеутверждающим мировосприятием, покрывает все стены, своды и столбы, придавая интерьеру храма праздничный, нарядный облик.

Архиепископ Гавриил привлек для росписи собора наиболее прославленных мастеров. Он обратился в Ярославль, где стенопись в то время достигла наибольшего расцвета. Выбор его пал на мастера Дмитрия Григорьевича Плеханова, одного из ярких представителей школы живописи второй половины XVII века, который принимал участие в работах по украшению церквей Троицы в Никитниках (1635) и Григория Неокессарийского (1667–1669) в Москве, возглавлял дружину стенописцев, расписавшую Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1684).

«1686 г. марта 23 подрядился на Вологде соборную церковь и с алтарем и с приделами подписать стенным письмом ярославский иконописец Дмитрий Григорьев сын Плеханов». Несколько месяцев ушло на левкашение и подготовку стен. Лишь в августе «Плеханов вместе с 30 товарищи» приступил к работе. Самую ответственную часть фресок выполнял сам руководитель живописной дружины, знаменщик, мастер «первой руки», на долю остальных приходились менее важные, но многочисленные композиции. Огромная, писанная вязью надпись-летопись по трем стенам храма сообщает, что « начата была сия святая соборная и апостольская церковь Софии Премудрости слова божия стенным писанием… в лето от создания мира 7194 (1686) месяца июля в 20 день … и во второе лето. сверится 7196 (1688)» .

6. Внутренний вид Софийского собора

Фрески Софийского собора исполнены в традиционной манере ярославской стенописи второй половины XVII века с характерным для нее размещением композиций. В куполе изображен «Пантократор», в барабане — праотцы, всю западную стену занимает «Страшный суд». На сводах, а также северной и южной стенах, разбитых на шесть ярусов, помещены сцены, иллюстрирующие евангельские сюжеты и библейские притчи, а также Вселенские соборы (всего семь). На столбах изображены святые. Алтарь разбит на четыре пояса. В верхнем расположен «Спаситель с предстоящими и Божья матерь»; во втором, самом большом по размеру — «София Премудрость божия» и сидящий на престоле «Спас», а также композиция «Похвала божьей матери» с 12 пророками; в третьем — наиболее узком — ангелы и херувимы в нижнем — «Спаситель, преподносящий под видом хлеба и вина тело и кровь свою», и 16 святителей в рост. Роспись дьяконника (где раньше был придел) посвящена жизни Иоанна Крестителя. Из представленных здесь сцен наиболее интересны «Пир Ирода», «Усекновение главы», «Обретение главы» и «Погребение». Фрески жертвенника (северное отделение алтаря) иллюстрируют последние дни Христа.

Роспись храма воспринимается как единый живописный комплекс, тесно связанный с архитектурой, и согласуется ритмом своего «движения» с ее «развитием». Сливаясь воедино, многочисленные изображения образуют фризообразные ленты — пояса, словно застилая стены храма сплошным многоцветным ковром. Эта живопись лишена былой монументальности, но Плеханов сумел все же добиться огромной силы выразительности, положив в основу росписи принцип декоративности. Декоративная условность сюжетных композиций создает впечатление орнаментальности.

На сюжет каждой притчи мастер пишет целую композицию, а последовательный их ряд составляет пояс росписи. Однако все пояса ритмически объединены и создают впечатление яркого фрескового ковра.

Читать дальше