Очередной виток интереса к перевооружению «Славы» и «Цесаревича» последовал в 1913 г. В докладе МГШ морскому министру (им с апреля 1 91 1 г. стал И. К. Григорович) от 29 мая 1913 г. о составе Балтийского флота в период с 1914 по 1917 г. констатировалось, что «корабли эти в настоящем своём состоянии имеют весьма малую боевую ценность, главным их недостатком является слабое бронирование и устарелая артиллерия среднего калибра». [193] «Использование этих линейных кораблей, — говорилось далее в докладе, — для учебных целей в том их виде, как они существуют сейчас, является едва ли возможным, т. к. назначить эти суда в Учебно-артиллерийский отряд невозможно благодаря тому, что вся артиллерия среднего калибра на этих кораблях установлена в двухорудийных башнях, устройство которых, весьма устарелое по своему типу, не позволит обучать в них комендоров, включение же этих судов в Учебно-минный отряд или в отряд для обучения Морского корпуса также нецелесообразно, т. к. плавание их значительно дороже будет стоить, чем плавание на других судах, да и для обслуживания своего они потребуют содержания значительно большего кадра. Наконец, употребление их для учебных целей в том виде, как они ныне существуют, нецелесообразно ещё и потому, что в случае войны использование их будет очень затруднительно, т. к. по своему вооружению они не подходят ни к одному из типов судов». [194]

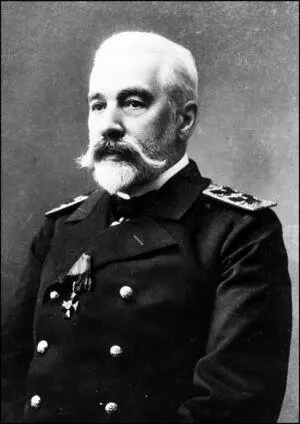

Морской министр И. К. Григорович

Однако перед бурно развивавшимся в то время Российским Императорским флотом обозначалась ещё одна серьёзная проблема — комплектование будущих тяжёлых кораблей личным составом. Для второй бригады дредноутов, которая предположительно должна была вступить в строй в 1918–1919 гг., требовалось не менее 6000 человек команды. Эти экипажи перед передачей на перспективные линкоры надо было где-то готовить. Имея в виду перевод к тому времени в разряд учебных судов «Рюрика», «Андрея Первозванного» и «Императора Павла I» (после выхода «в тираж» «Петра Великого», «Императора Александра II», «России» и «Громобоя»), МГШ рассчитывал получить с этих трёх кораблей порядка 2700 матросов-специалистов. Сохранение в том же качестве «Славы» и «Цесаревича» позволяло рассчитывать ещё на 1500 человек.

Таким образом МГШ приходил к необходимости сохранения двух последних кораблей в составе флота. Однако при этом Генмор полагал, что целесообразно это будет «лишь при том условии, что суда эти будут подвергнуты основательной перестройке, которая должна быть сведена к перевооружению их вместо 6″ башенных орудий 8″/50 казематными и к возможности улучшения их бронирования в надводной части». При подобном переустройстве, с параллельным ремонтом главных механизмов и заменой трубок в котлах, МГШ рассчитывал получить два корабля, «в полной мере подходящих как по своему вооружению и ходу, так вообще боевым качествам к линейным кораблям „Андрей Первозванный“ и „Император Павел I“, вместе с которыми они составят одну бригаду линкоров т. н. „переходного типа“, значительно сильнее бригады [германских додредноутов класса] „Дойчланд“, которая в 1917 г. будет ещё в составе флота нашего вероятного противника». [195]

Принимая во внимание, что оба линкора требовали замены котельных трубок уже в 1914 г., МГШ полагал возможным поставить их в капитальный ремонт с модернизацией по завершении кампании 1914 г. Расчётом был на возвращение обоих кораблей в строй к осени 1916 г. Стоимость их переделки в МГШ полагали меньшей, нежели цену «одного лёгкого крейсера».

Заручившись одобрением этого плана со стороны морского министра И. К. Григоровича, Организационнотактический отдел МГШ летом 1913 г. разработал общие задания для перевооружения «Славы» и «Цесаревича» (работу выполняли капитан 2 ранга Л. Г. Постриганев и старший лейтенант А. Е. Колтовской). Они заключались в следующем:

1. Снятию подлежали все 6″ орудия вместе с башнями и все 75-мм пушки.

2. Взамен снятых 6-дюймовок предполагалось установить 6 8″/50 орудий на палубных установках с башнеподобными щитами. Их предполагалось разместить в едином центральном каземате с углами обстрела каждой пушки не менее 120°. Все три орудия одного борта должны были иметь возможность вести огонь на курсовом угле от 45 до 135°. Взамен 75-мм пушек предписывалось разместить 10 120-мм/50 орудий, разместив их по бортам — 6 в носу под полубаком, 4 в корме в каземате прежних 75-мм пушек. Все 120-мм орудия должны были действовать в секторах горизонтального наведения не менее 130° (носовые от 0 до 130°, кормовые от 40 до 170°).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу