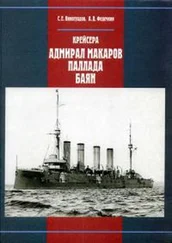

Все 75-мм орудия были сняты, вместо них открыто на надстройках установили 16 76-мм скорострелок Армстронга (из них по 2 под верхней палубой в носу и корме). Носовой и кормовой торпедные аппараты демонтировали. В дополнение к существующей носовой, в корме также появилась небольшая (диаметр 2,44 м) боевая рубка.

Главные и вспомогательные механизмы «Орла»/«Ивами» остались без изменений. Дымовые трубы укоротили на 6 футов. За счёт уменьшения водоизмещения разгруженного корабля до 13 280 т он на пробе превысил 18-узловую отметку.

Сумма, в которую обошлась японскому флоту переделка бывшего «Орла» в боевую единицу приемлемой ценности, оценивается, по разным источникам, от 2,5 до 3 млн. иен (иена по тогдашнему курсу практически равнялась рублю). Это меньше, чем расчётная цена переделки «Славы» на 8-дм артиллерию, но не следует забывать, что переделки на русском линкоре планировались более обширными, а главное — его второй главный калибр должен был располагаться в башнях.

Основная суть его заключалась в следующем. Полубак в носу ликвидировался, 12″ башня опускалась палубой ниже; высота надводного борта в носу после этой метаморфозы оценивалась в 18 фут (т. е. 5,5 м — «как у броненосца „Андрей Первозванный“»). Все 6″ башни демонтировались, поверх 12″ установок в диаметральной плоскости добавлялось по одной 8″ двухорудийной башне. Ещё 4 8″ орудия размещались в казематах «при миделе» за 127-мм бронёй и тыловыми переборками в 25 мм. Вся мелкокалиберная артиллерия из 20 75-мм и 20 47-мм пушек снималась (сохранялись лишь 4 47-мм пушки для салютов) и заменялась 10 100-мм или 120-мм орудиями на верхней палубе в казематах, бронированных 76-мм плитами. Борт выше броневой (нижней) палубы бронировался 76-мм крупповскими плитами на протяжении 2/3 длины корпуса. В корму от кормовой башни предусматривались «продольные каютные переборки» толщиной 19 мм «при небронированном борте». При перевооружении по этому варианту для «Славы» водоизмещение получалось равным 13 800 т, осадка 8,0 м, метацентрическая высота 1,37 м, для «Цесаревича» — соответственно 13 230 т, 7,97 м и 1,37 м. Расчётная стоимость перевооружения каждого корабля оценивалась в 4 млн руб., из них стоимость артиллерии и боезапаса составляла около 1,7 млн руб.

Основное условие успеха заключалось в возможности Ижорского и Обуховского заводов изготовить порядка 1200 т брони (на оба корабля), а также 8″ и 120мм орудий и установок для них (особенно 8″ башенных установок). Полный срок модернизации при отсутствии каких-либо задержек оценивался в 10–12 месяцев. В случае принятия принципиального решения относительно перевооружения обоих линкоров, указывал далее А. Н. Крылов, следовало передать вопрос для оценки в отделах Комитета — артиллерийском, минном и механическом. Затем после определения всех деталей разработку детального рабочего проекта поручалась предполагаемому исполнителю — Балтийскому заводу, который и должен был определить окончательную стоимость и сроки работ. После этого за руководством Морского министерства оставалось решение о времени выведения из строя обоих линкоров для производства работ. Параллельно ГУКиС должен был изыскать потребные средства. [191]

Этим посланием генерал-майора Крылова переписка о проектах модернизации «Славы» и «Цесаревича» в 1909 г. обрывается. На подлиннике отношения А. Н. Крылова «на благоусмотрение» товарищу морского министра резолюция И. К. Григоровича отсутствует. Поскольку дальнейшего развития вопроса не последовало, можно сделать вывод об утрате последним первоочередного интереса к перевооружению обоих конструктивно устаревших кораблей. Первичный технический зондаж темы упёрся в необходимость расхода не менее 8 млн рублей на модернизацию двух кораблей доцусимского проекта. Причём, вложив в это средства однажды, руководство Морского министерства было обязано делать это и впредь — например, на затратное поддержание в должном состоянии их машинно-котельной установки для сохранения проектных параметров скорости хода, без которого насыщение устаревших кораблей дополнительной артиллерией теряло смысл.

Это могло стать решающим фактором. Убеждает в данном предположении обращение к мемуарам И. К. Григоровича. Именно в сентябре 1909 г., незадолго до доклада А. Н. Крылова товарищу министра о проектах перевооружения «Славы» и «Цесаревича», на стапелях Адмиралтейского и Балтийского заводов были начаты сборкой корпуса четырёх дредноутов, положивших начало широким планам возрождения флота, которые лелеял целеустремлённый и последовательный адмирал. Одновременно с проведением столь ответственного начинания товарищ министра столкнулся с необходимостью наведения серьёзного порядка в своём заведовании. По инспекции военных портов в Чёрном и Балтийском морях, верфей, орудийных и броневых заводов весной — летом 1909 г. он оставил такие строки: «Всё, что пришлось осмотреть, производит тяжёлое впечатление». [192]На фоне подобных проблем необходимость капитальной переделки двух единственных на тот момент стратегических кораблей Балтийского флота вкупе с крайней стеснённостью в средствах явно не просматривалась. Лучше всего это решение иллюстрируется поговоркой: «Из двух куриц не получится орла».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу