«Кёниг» и «Кронпринц», связанные отсутствием свободы маневрирования у южной кромки минного заграждения, при том, что все тральщики были высланы на его прорыв, оказались в рискованном положении. Германская официальная история свидетельствует: «Русские линейные корабли перенесли свой огонь на III [линейную] эскадру [т. е. на дредноуты] и очень быстро к ней пристрелялись. Они держались очень умело на границе дальности огня нашей тяжёлой судовой артиллерии (20,4 км [115 кб]). Положение эскадры было крайне неудачным: она не могла ни приблизиться к противнику, ни, стоя на месте, уклониться от его огня». [269]

Понимая невозможность неподвижного нахождения под огнём «Славы» («чтобы не дать русским одержать лёгкий успех»), вице-адмирал Бенке приказал своим дредноутам развернуться на правый борт и лечь на вестовый курс «с целью выйти за предельную дальность неприятельского огня».

Между тем движение немцев на основном участке прорыва у западной кромки поля начало стопорится. Успешный огонь «Славы» и «Гражданина» уже дважды заставлял катера-тральщики 8-й флотилии и тральные корабли 3-го дивизиона отходить, прикрывшись завесой. Согласно русским отчётам о бое, в этот период был потоплен один германский тральщик и один повреждён. Германская официальная история этих фактов не подтверждает, но сдержанно отмечает, что «8-я полуфлотилия искателей мин, шедшая курсом NNW, вперёд не продвигалась. Она очутилась в тяжёлом положении и попала под огонь русских боевых кораблей и [береговой] батареи [у деревни] Вой. Ей удалось отойти, прикрывшись дымовой завесой. 3-й дивизион тральщиков, производивший тральные работы позади (южнее) 8-й полуфлотилии искателей мин, тоже попал под обстрел и был вынужден прекратить работы. Русские перенесли огонь ещё южнее — на миноносцы и крейсера [„Кольберг“ и „Страсбург“], которым, в свою очередь, пришлось отойти, чтобы не изображать собой мишени. Таким образом, попытка прорваться между заграждениями… и минами, поставленными германскими подводными лодками, не удалась, от неё пришлось совершенно отказаться». [270]

Командир «Славы» В. Г. Антонов так описывает этот момент боя: «Было замечено, что на меридиане Пакерорта курсом N идут несколько больших миноносцев. По ним был дан один выстрел из носовой 12″ башни, который накрыл сразу их и произвёл на одном из миноносцев взрыв или пожар, после чего миноносцы в беспорядке бросились к югу. Падения неприятельских снарядов были всё это время около наших кораблей, но после нашего попадания в миноносец и ввиду того, что наши снаряды стали ложиться близко около крейсеров, весь отряд противника около 11 час. 10 мин. начал отходить к югу и с дистанции 128 кб прекратил огонь». [271]

Неудача с прорывом вдоль западной кромки заграждения выводила на первое место запасной вариант — мимо банки Ларина в северном направлении. Сюда в помощь 3-й полуфлотилии катеров-тральщиков были переброшены с основного направления ещё 9 катеров 3-го дивизиона и число тралящих судов доведено до 19 («чтобы пробиться во что бы то ни стало хотя бы на одном участке»). Таким образом, окончательный успех прорыва в Моонзунд теперь зависел от упорства германских тральщиков и того, насколько долго они смогут продержаться под огнём «Славы» и «Гражданина» до тех пор, пока дредноуты по протраленному проходу не смогут выйти на сближение и нанести по ним сокрушительный артиллерийский удар.

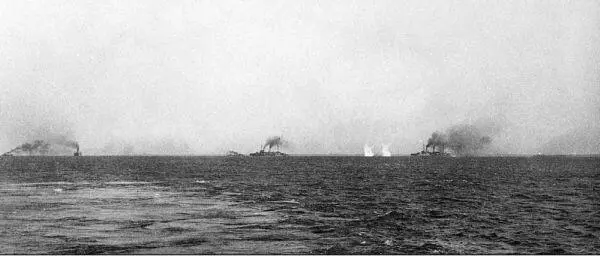

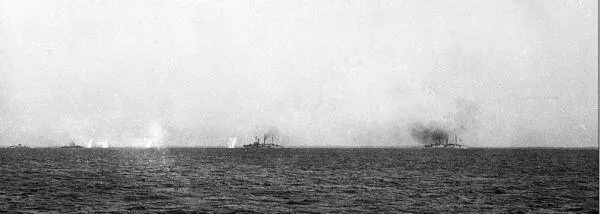

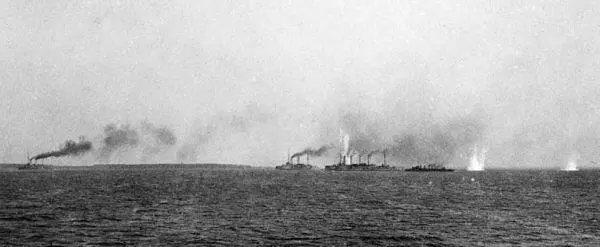

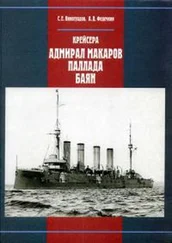

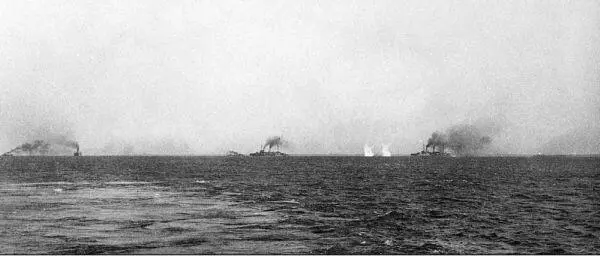

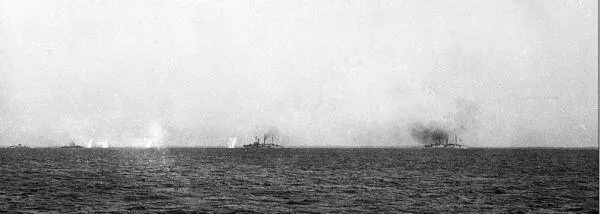

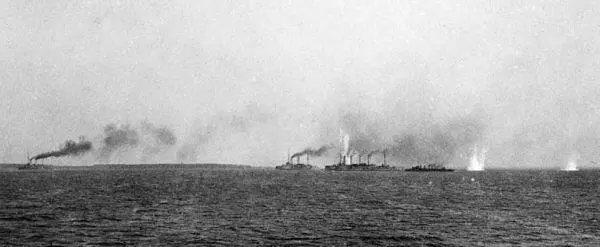

Бой 4 октября. Русские корабли под огнем германских дредноутов. Головным идет «Слава», за ней — «Гражданин». На нижнем снимке слева направо: «Слава», «Гражданин», «Баян» и эсминец типа «Деятельный»

На последних минутах этого боя, закончившегося отступлением немцев для перегруппировки сил, на «Славе» возникла первая большая проблема — вышла из строя носовая 12″ установка. Причине заключалась в том, что, как указывает в своём рапорте командир линкора В. Г. Антонов, «у обоих орудий сдали двойные бронзовые шестерёнки и немного опустились рамы замков, т. к. перекосились их валы». Таким образом, закрыть замки было нельзя: шестерёнки зубчаток не двигали их из-за перекоса своих валов. Правое орудие успело сделать за бой четыре выстрела, левое семь. Оба они были установлены на корабль в ноябре 1916 г. и дали (считая и бой) практических 34 и боевых 45 выстрелов. Первоначально предположили, что неисправность произошла из-за чрезмерного раздутия обтюраторов, которые и решили было переменить, однако в итоге, «несмотря на усиленную работу башенной прислуги и слесарей из судовой мастерской, сделать ничего не удалось». По мнению обоих артиллерийских офицеров линкора, Ю. Ю. Рыбалтовского и В. И. Иванова, вся вина за поломку ложилась исключительно на Обуховский завод, который «небрежно выделал зубчатки из плохого металла». [272]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу