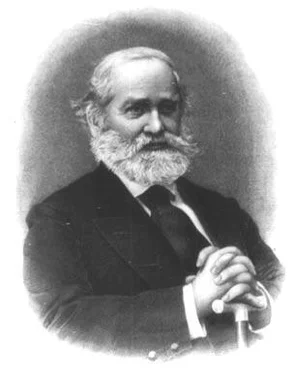

В таком положении находились дела, когда в Европе узнали о кончине главного деятеля эпохи — императора Александра I. Время Александра I-го делится на две половины 1814 годом: в первой — на первом плане борьба с Наполеоном; во второй — установление внешних и внутренних отношений у европейских народов посредством общих советов между их правительствами, или конгрессов. Но это различие, вызванное переменой в характере событий, нисколько не нарушает цельности духовной природы Александра I-го и ее проявлений. В первых действиях и словах молодого государя уже можно было заметить основы той политики, которой он оставался верен до конца и которая дала ему его историческое значение. Эти основы заключались в свободе и широте взгляда, его многосторонности, которые дают способность признавать право на бытие за многоразличными явлениями и интересами и отношениями и чрез это дают силу стремиться к их соглашению. Эти основы, дар природы, рано получили развитие вследствие благоприятных условий: молодой человек на высоте своего положения воспитывался под влиянием чрезвычайных движений, вызывавших своими крайностями движения противоположные, которые также доходили до крайностей и давали этим оправдание первым явлениям. Эти крайности направлений, быстро сменявших друг друга, одинаково не пришлись ни по уму, ни по сердцу Александра и закрепили в нем убеждение, что, удерживая направления от крайностей, можно заставить их существовать друг подле друга, не сталкиваясь и не сталкивая народы в кровавые борьбы, внутренние и внешние.

Задача, принятая на себя Александром, была самая трудная, самая неблагодарная из задач. Неистощимы похвалы, расточаемые беспристрастию, широте, многосторонности взгляда; но жестоко ошибется тот, кто в своих действиях будет иметь в виду эти похвалы. Человек, отвергающий односторонности, крайности направлений, становится чужд и враждебен людям, которые стремятся во что бы то ни стало дать торжество своему направлению безо всяких сделок, требуемых естественным ходом жизни, развития, без мира и даже без перемирия; они хотят иметь друзей для удачной борьбы с врагами и не любят посредников. И вот, для одних Александр является опасным либералом, возмутителем народов, ибо считает необходимым признать законными известные формы, выработанные тем или другим народом на пути своего исторического развития. Александр является опасным либералом за то, что первым условием успеха в борьбе с революцией поставлял избегание реакций, избегание того поведения со стороны правительств, которое вызывает революцию. Для других Александр являлся главою Союза, направленного против свободы народов, потому что не считал согласным с интересами народов и их свободы благоприятствовать подземной деятельности тайных обществ и солдатским революциям. Ни одно из направлений, боровшихся за господство после падения Наполеона, не было довольно Александром; каждое высказало свое неодобрение его деятельности, и эти отзывы перешли к последующим поколениям, легли в основу обсуждениям характера одного из самых знаменитых исторических деятелей. Умеренный, снисходительный отзыв заключался в том, что характер Александра представлял загадку, — отзыв легкий: не хочу дать себе труд изучить, объяснить явление — и объявляю его загадочным. Если убеждения меттерниховские, убеждения французской конгрегации не заключали в себе ничего загадочного; если такой же ясностью отличались убеждения карбонарские и другие, более или менее к ним подходящие, — то так же ясно было убеждение Александра, что ни те, ни другие не представляют ручательства за благосостояние народной жизни, за ее правильное и спокойное развитие. Что всякое одностороннее направление доступнее для толпы, — из этого не следует, чтобы направление неодностороннее было загадочным. Другие не останавливались на приведенном отзыве. Положение между крайностями, положение срединное, примиряющее, для толпы, для людей, не одаренных тонкой наблюдательностью, всегда или по крайней мере очень часто является чем-то двойственным: человек для соглашения постоянно обращается и к той и другой стороне, говорит языком, ей доступным; выражает свое сочувствие к известной доле ее интересов и убеждений, но в заключение требует уступки явлению, началу неприятному, враждебному. Человек, сочувствующий соглашению, понимает всю естественность, необходимость и правду такого поведения; но человек, отвергающий соглашение как невыгодное для себя, раздражается, и у него готовы слова для заклеймения примирительного поведения: «двоедушие», «лукавство»; «он только притворяется мне сочувствующим, ибо в то же время выражает свое сочувствие другому; он нынче говорит и делает одно, завтра — другое; на него полагаться нельзя: изменчивый характер»; самый снисходительный отзыв выразится тут словами «слабость», «колебание».

Читать дальше

![Сергей Васильев - Император из стали - Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/438748/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st-thumb.webp)