Алтарь, по типу всех ростовских церквей, отделен от церкви сплошной каменной стеной, на которой сохранилась летопись о том, что церковь „начата стенным писанием“ 28 мая 1689 года.

Резной деревянный иконостас (илл. 44), прислоненный к каменной преграде, был изготовлен в 1762–1765 годах осташковскими резчиками Сысоем Изотовым Шоломотовым и Степаном Никитиным Бочкаревым за довольно высокую по тому времени цену — 1000 рублей. Позолочен он был в 1776–1779 годы, а иконы написаны придворным живописцем Венедиктом Бендерским в 1780 году. Мастерски выполненная резьба передает все особенности стиля барокко, в то время еще господствовавшего в провинциальном декоративном искусстве.

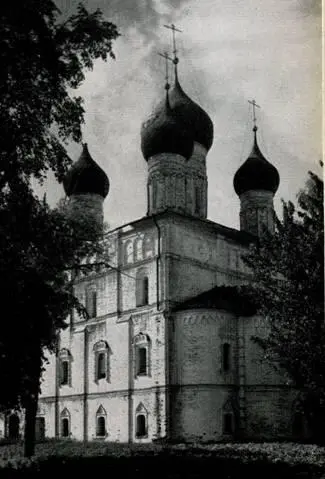

Димитриевская церковь (илл.45) начата постройкой в 1794 году на средства графа Н. П. Шереметева. В проектировании здания принимали участие московский зодчий Елизвой Назаров, крепостные архитекторы Душкин и Алексей Миронов. Миронов был направлен в Ростов в 1802 году и в течение двух лет работал над внешней отделкой храма. До этого он много строил в Кускове, Останкине, где, как писал он Шереметеву, „сколько мог усердствовал желанию моего покровителя“.

Архитектура Димитриевского храма говорит о каких-то нам непонятных изменениях проекта в процессе его осуществления. Отдельные части храма выполнены на высоком профессиональном уровне, но они оказались не связанными вместе единством творческого почерка. Особенно разноречивость заметна в пропорциональном несоответствии мастерски выполненного портика и низкой, маловыразительной трапезной.

Архитектура Димитриевского храма — образец стиля русского классицизма. Композиция его объемов представляет собой куб, на который поставлен цилиндр, перекрытый куполом, увенчанным излюбленной в XVIII веке ротондочкой с открытым обходом-балконом. Ротондочка в свою очередь несет яблоко с крестом. По углам куба поставлены небольшие барабаны с плоскими куполами. Барабаны не имеют никаких декоративных украшений и прорезаны лишь окнами овальной формы, характерной для архитектуры XVIII века. Так зодчий в классическом стиле создал традиционное церковное пятиглавие.

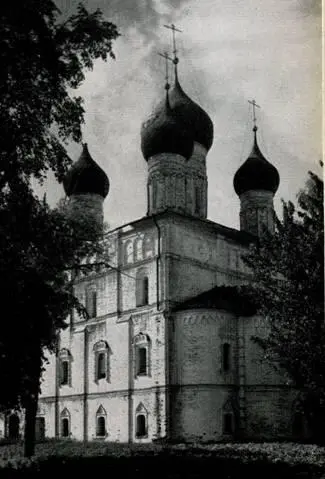

46. Церковь Спаса на Песках. Конец XVII в.

Фасады храма насыщены декоративными элементами классической архитектуры. Северный и южный фасады решены одинаково — в виде грандиозного портика. Попарно широко расставленные колонны коринфского ордера поддерживают антаблемент и фронтон с тимпаном. В этой редко встречающейся в русском классицизме композиции есть какие-то отзвуки барокко. На стене между пилястрами большого ордера сделаны ниши со скульптурами ангелов. Неглубокий тимпан над нишами заполнен декоративным барельефом из завивающихся ветвей с листьями. По их сторонам поставлены колонны ионического ордера, поддерживающие архитрав.

Этот мотив ионического ордера еще раз повторен в мелких портиках у окон по сторонам главного входа. Овальные медальоны (как в доме Кологривова в Калуге), сложная скульптурная композиция в тимпане большого фронтона, барельеф над дверью и большое полуциркульное окно не оставляют гладких плоскостей стен.

Видимо, зодчий не решался дать стену не украшенной, его представления о красоте были в плену образов, насыщенных декоративной лепниной. Такая насыщенность скульптурой, портиками вносит беспокойство и, несмотря на классические формы, в архитектуре храма чувствуются отзвуки барокко.

47. Церковь Иоанна Богослова на реке Ишне. 1687–1689

К большому зданию церкви примыкает низкая трапезная с шестиколонным, прекрасных пропорций, ионическим портиком. Трапезная явно низка для портика, создается ощущение, что здание и портик выполнены мастерами разного дарования. Стена за портиком обработана нишами и украшена барельефами, расположенными между пилястрами.

Было высказано предположение, что скульптура Димитриевского храма выполнена по моделям московского скульптора Г. Т. Замараева; такое предположение вполне обоснованно, так как Замараев был известным московским скульптором, много работавшим по украшению крупных сооружений Москвы, и мог быть приглашен Шереметевым для работы по отделке этого здания.

Пронизанный светом интерьер храма производит сильное впечатление. Купол по классической традиции обработан кессонами, в которых помещены розетки. Роспись стен выполнена ростовским крестьянином живописцем Порфирием Рябовым в академической манере конца XVIII — начала XIX века.

Читать дальше