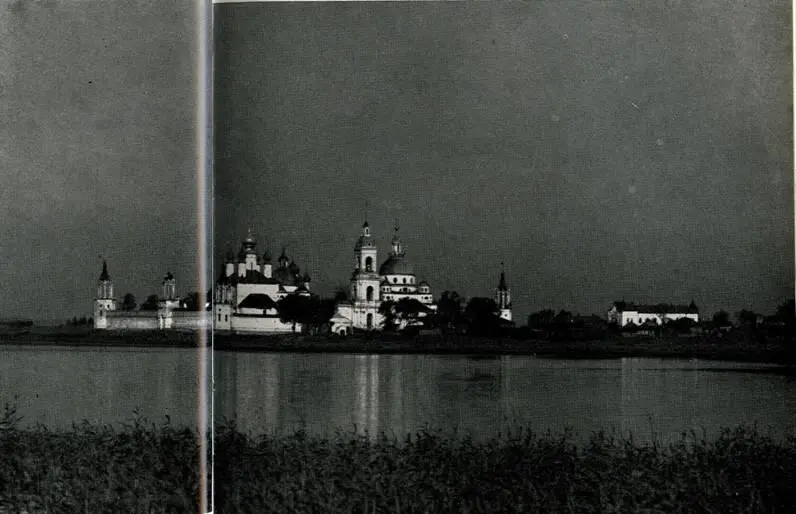

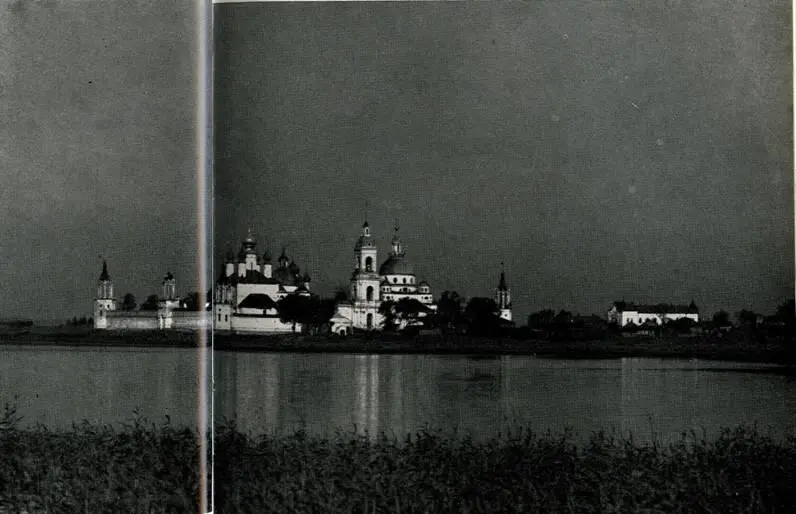

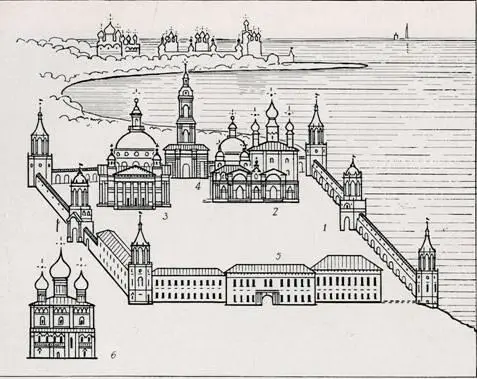

41. Яковлевский монастырь. Вид со стороны озера Неро

Третья пристройка расположена в юго-восточном углу собора. Этот придел имеет в основании четверик, который переходит в восьмерик, несущий шатер с главой на круглом барабане. Стены четверика расчленены лопатками на три равные части и завершены килевидными кокошниками с глубоким скульптурным пятиобломным профилем. Очень невысокий восьмерик обработан плоскими килевидными арочками и многообломным карнизом, образованным выпуском друг над другом кирпича. Шатер прорезан двумя рядами окон, украшенных наличниками с фронтончиками, как это делали в XVII веке на шатровых колокольнях.

Западный притвор с крыльцом, расположенный между приделом и колокольней, а также галерея вдоль южной стены, между колокольней и шатровым приделом, очень сильно перестроены в течение XVIII, XIX и начале XX века. Значительно изменены и другие изначальные формы собора: сделано скатное покрытие, расширены окна, уничтожено крыльцо или переход у северного входа, возможно, надложены барабаны. В 1940 году под кровлей апсиды были обнаружены фрагменты кровельной черепицы золотистого и зеленого цвета, некогда покрывавшей своды собора.

Несмотря на все эти переделки и обветшалое состояние, собор и сейчас производит сильное впечатление пропорциональностью, согласованностью и живописностью своих объемов. Асимметричное расположение приделов и колокольни, разнообразие их форм сгармонированы единым приемом горизонтальных и вертикальных членений, единой формой килевидных арок, прекрасно найденным силуэтом глав. Обходя памятник, зритель видит его в новых аспектах, раскрывающих его скульптурную красоту.

Интерьер Богоявленского собора выполнен в середине XVIII века; деревянный резной иконостас сделан в стиле барокко, небольшие переделки относятся к концу XIX века. Стены расписаны клеевыми красками. Не являясь произведением искусства высокого класса, росписи представляют большой исторический интерес, показывая, как религиозное мировоззрение постепенно уступает место реалистическим представлениям об окружающей человека действительности. Вместе с тем росписи этого периода, мало уже где сохранившиеся, интересны для характеристики русского понимания стиля барокко.

На территории монастыря к югу от собора стоит Введенская церковь, построенная в 1650 году, как полагают Ионою Сысоевичем, бывшим в те годы архимандритом монастыря. Это была одна из первых его построек, предшествовавшая возведению Архиерейского дома. Отец Ионы — схимонах Сысой — похоронен в подклете под алтарем этой церкви.

Введенская церковь в плане была почти квадратной, одноглавой, с покрытием по фронтонам на восемь скатов. С запада к ней примыкала трапезная. Возможно, что уже тогда она была соединена переходом с Богоявленским собором, как это любили делать в Ростове.

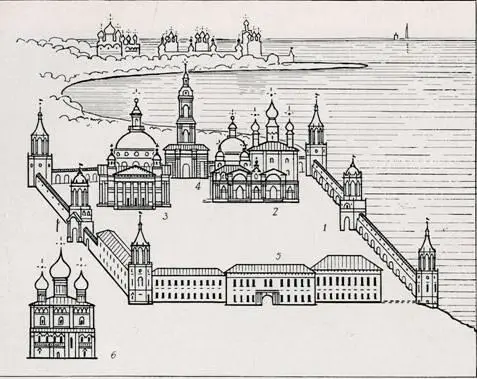

42. Яковлевский монастырь. План

1 — ворота и ограда; 2 — Зачатиевская церковь; 3 — Димитриевская церковь; 4 — колокольня; 5 — настоятельский корпус и кельи; 6 — церковь Спаса на Песках

43. Зачатиевская и Яковлевская церкви Яковлевского монастыря. XVII–XIX вв.

Однако сейчас от церкви сохранился только остов, на стенах которого кое-где из-под штукатурки просматривается типичный для XVII века большемерный кирпич и остатки элементов декора.

Против Богоявленского собора, почти по оси его западного крыльца, расположена надвратная Никольская церковь с двумя башнями по сторонам. Выстроенная в 1691 году, она является одной из последних по времени построек этого ростовского типа надвратных сооружений. Церковь пострадала от пожара 1730 года и была восстановлена. В 1826 году она вновь пострадала от удара молнии, и в период между 1826 и 1837 годами, под руководством ярославского архитектора П. Я. Панькова, была перестроена. Над церковью была возведена колокольня, а к западному фасаду пристроен классический портик. И поэтому только восточный фасад церкви сохранил детали XVII века.

В северо-западной части территории монастыря стоит настоятельский корпус, перестроенный тем же архитектором Паньковым в 1837 году, и одноэтажный корпус трапезной, сооруженный в 1892 году. Ограда монастыря, сохранившаяся в небольших фрагментах, относится к XVIII веку.

Читать дальше