Рис. 30.Святослав Игоревич беседует с матерью. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Рис. 31.Всеслав Полоцкий переезжает реку. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

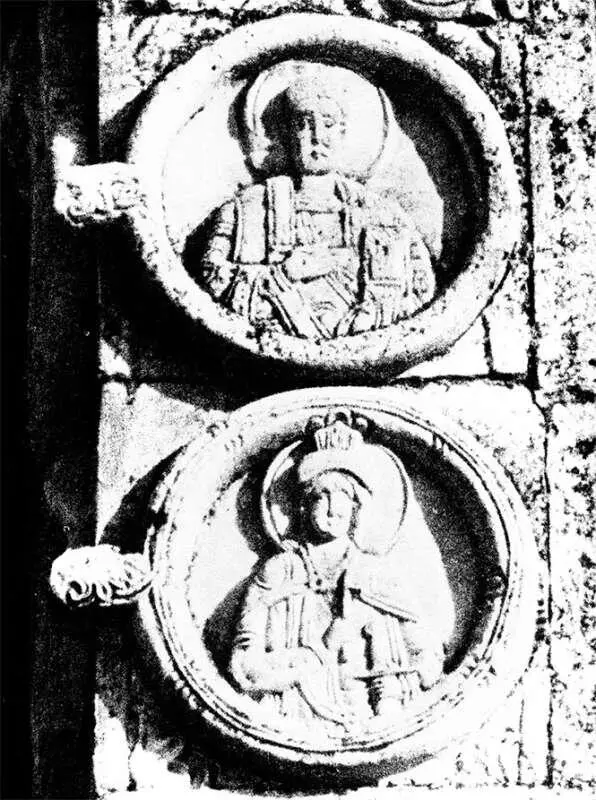

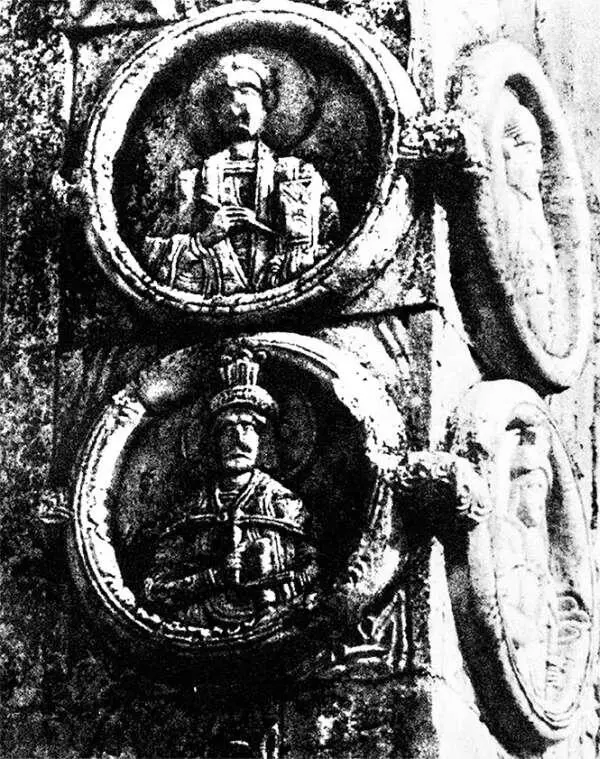

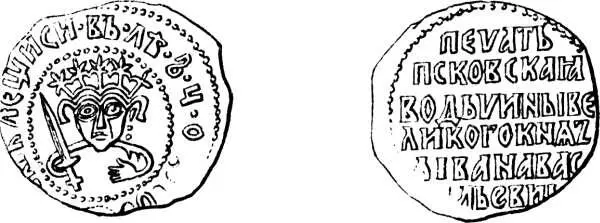

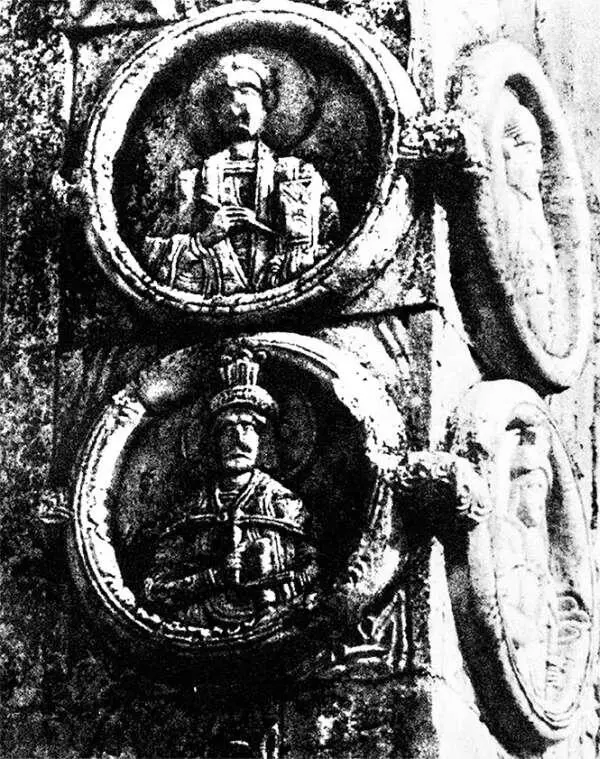

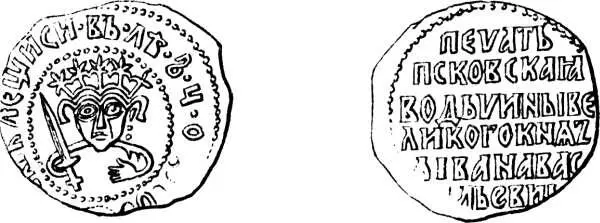

Обычно летопись одинаково изображает шапки различных князей, однако у нескольких персонажей вид этого головного убора резко отличается от шапок других князей. В первый раз необычный убор, внешне похожий на чалму, встречается при изображении князя Святослава Игоревича (рис. 30), второй раз — когда летопись описывает переправу на лодке через реку князя Всеслава Полоцкого (рис. 31). Оба эти персонажа русской истории были тесно связаны с языческой традицией. Великий воитель киевский князь Святослав был ярым защитником религии предков, наотрез отказавшись, несмотря на уговоры своей матери, великой княгини Ольги, принять христианство. Полоцкий князь, по свидетельству летописи, был уже в христианские времена рожден от волхования и, по свидетельствам всех источников той эпохи, обладал сверхъестественными способностями, прославившись в былинах как чародей-оборотень Волх Всеславьевич. Больше в летописи эта «чалма» ни у кого не встречается, однако в Георгиевском соборе города Юрьева-Польского в подобном головном уборе изображены святые Борис и Глеб: «Фасадные рельефы Бориса и Глеба очень своеобразны. На князьях надеты не княжие шапки с меховой оторочкой, а тюрбаны, от которых вверх отходит похожий на корону пятигранный щиток или пучок пластинок (?). Можно было бы даже усомниться в том, действительно ли здесь изображены Борис и Глеб, настолько подобный головной убор для них необычен. Скорее такой убор понятен на Козьме и Дамиане, которые считались «аравитскими безмездниками» и иногда изображались в чалмах» (Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси, М., 1964, с. 40). Стоит отметить, что обе пары христианских святых изображены вместе на этом соборе (рис. 32, 33). Поскольку как Борис и Глеб, так и Кузьма и Демьян в христианскую эпоху замещали языческий образ Сварога, мы можем предположить, что эта особенная «чалма» также восходит к специфическим чертам бога неба. Похожий необычный головной убор мы видим и на псковской печати 1468/69 гг. на голове местночтимого в этом городе князя Довмонта (рис. 34). Мы пока не можем однозначно сказать, что именно он изображал — ветви мирового дерева или звезды ночного неба, однако общий смысл вкладываемой в нее идеи нам в общих чертах понятен. Судя по всему, он тождественен тому, который автор «Повести о новгородском белом клобуке» приписывал этому специфичному головному убору новгородских архиепископов: «И насколько этот венец достойней того (просто царского венца. — М.С.) , потому что он одновременно есть и архангельской степени царский венец и духовной» (Памятники литературы древней Руси. Середина XVI века, М., 1985, с. 225). Таким образом, эта необычная чалма символизировала собой единство духовной и светской власти у ее обладателя, что полностью находится в русле древнейшей славянской и индоевропейской традиции, когда царь был одновременно не только политическим, но и религиозным главой своих подданных. Понятно, что такая всеохватывающая власть могла вести свое начало только от верховного божества, каким и был Сварог.

Рис. 32.Святые Глеб и Демьян на южном фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XIII в. // Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964

Рис. 33.Святые Борис и Козьма на западном фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XIII в. // Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964

Рис. 34.Псковская печать с изображением князя Довмонта, 1468/69 г. // Археологи рассказывают о древнем Пскове. Псков, 1991

Связь этот бога с понятием верховной власти подчеркивалась и с помощью календаря. День Кузьмы-Демьяна на Руси праздновался 1 ноября по старому стилю. Однако именно к началу этого месяца приурочивалось одно из двух важнейших государственных мероприятий Древней Руси языческой эпохи, описанное византийским императором Константином Багрянородным: «Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты (верховные правители, великие князья нашей летописи. — М.С.) выходят со всеми росами из Киава (Киева. — М.С.) и отправляются в полюдия, что именуется «кружением», а именно — в Славинии вервианов (древлян. — М.С.) , другувитов (дреговичей. — М.С.) , кривичей, севериев (северян. — М.С.) и прочих славян, которые являются пактиотами (данниками. — М.С.) росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы (суда-однодревки. — М.С.) , они оснащают (их) и отправляются в Романию (Византию. — М.С.) » (Константин Багрянородный. Об управлении империей, М., 1989, с. 51). Полюдье, во время которого киевский великий князь собирал с подвластных племен дань и вершил у них суд, в условиях только что созданного Древнерусского государства было важнейшей формой поддержания государственной власти. Процедура эта имела еще и важный ритуальный характер, который был рассмотрен в исследовании о Дажьбоге (Серяков М. Л. Дажьбог — прародитель славян, М., 2012). Совпадение начала регулярного ежегодного объезда подвластных племен с днем празднования «божьего коваля» Кузьмы-Демьяна, заменившего собой языческого бога-кузнеца Сварога, могло бы показаться случайным, если бы не индоевропейские параллели. Согласно иранскому календарю, шестой месяц, приходившийся на ноябрь, носил название Xsaϑrahya varyahya — «прочной, или лучшей, власти» и находился под покровительством духа металла Варьйа Хшатры (Лившиц В. А. Зороастрийский календарь // Бикерман Э. Хронология древнего мира, М., 1975, с. 321). В Индии связь между властью и обработкой металлов пропадает, но соотнесение ее с ноябрем вновь фиксируется в «Вишну-дхарме». Согласно этому сочинению, богом солнца в месяце карттике (последняя половина октября — первая половина ноября) является Дхатри, чье имя означает «оказывающий людям добро и управляющий ими» (Бируни. Избранные произведения, т. 2, Индия, Ташкент, 1963, с. 210). Как видим, в Индии, Иране и на Руси принцип верховной власти составители календарей устойчиво соотносили с месяцем ноябрям, а в последних двух странах связывали его еще и с кузнечным делом. С другой стороны, есть единичные случаи, когда самих Кузьму-Демьяна народ считал князьями: «Вони звалися безсребреники Кузьма-Демьян. Святкують іх тому, що з іх були російські князі: іх були 5 брати — Бурис i ігол, Роман, Кузма, Демьян»; «Кузьма-Демьян щитаються святими угодниками, були сини якогось князя, а князі у моду ішли тоді, бо були цареви помошники» (Петров В. Кузьма-Демьян в украінськом фольклорі // Етнографічний вісник, кн. 9, 1930, с. 238). В белорусском предании, где князь Радар заменил в роли змееборца Сварога, прямо говорится, что в князья его выбрали из кузнецов: «Жыу калісь у нашай зямлі князь, Радар, які сьпярша кавалем быу, а пасьля-ж яго выбралі у князі» (Векавечная мяжа // Крывіч, 1923, № 3, с. 3).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу