Рис. 24.Приглашение на княжение Ярополка Ростиславича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

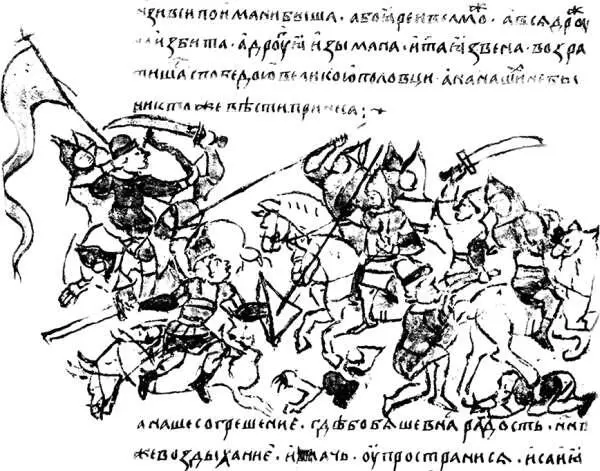

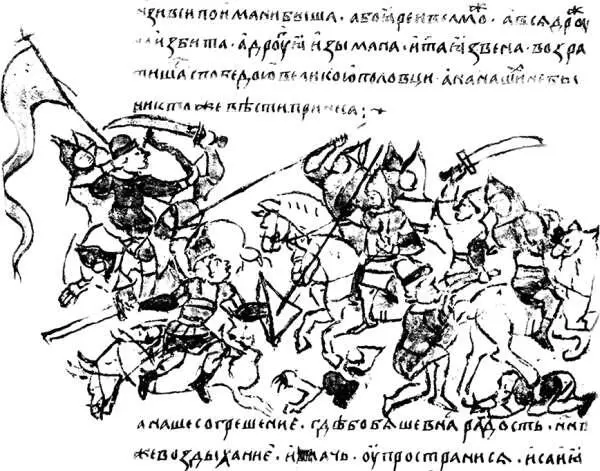

Рис. 25.Пленение Мстислава Романовича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Таковы сцены пленения Мстислава Романовича (рис. 25) и Игоря Святославовича, знаменитого героя «Слова о полку Игореве» (рис. 26). Последняя иллюстрация примечательна тем, что одна шапка находится на голове Игоря, а другая лежит на земле как безусловный символ поражения.

Рис. 26.Пленение Игоря Святославича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Рис. 27.Ярослав Владимирович в храме. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Рис. 28.Благословения Ярослава Владимировича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Рис. 29.Андрей Боголюбский перед Владимирской иконой. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Еще более примечательно то, что вопреки всем христианским правилам Радзивиловская летопись десятки раз изображает князей в шапках в церквях, где мужчинам обязательно полагалось стоять с непокрытой головой.

Ярослав Владимирович не снял шапки ни в православном храме (рис. 27), ни даже в сцене его благословения духовным лицом (рис. 28). Андрей Юрьевич изображается стоящим в шапке даже перед чудотворной Владимирской иконой (рис. 29). Нарушение общепринятых церковных правил в этих случаях было тем более значимо, что если не непосредственные авторы летописных миниатюр, то, во всяком случае, их заказчики сами были лицами духовного звания.

Тем не менее сила общественного сознания той эпохи была так велика, что заставила монахов в этом случае пойти на явное отступление от изложенных еще в Библии норм поведения. Даже в их сознании значимость шапки как символа власти оказалась важнее безусловного требования, опирающегося на авторитет Павла, находиться в церкви с непокрытой головой, тем более перед чудотворной иконой или во время благословения. Все это заставляет нас вспомнить, что впервые данная шапка встречается на Збручском идоле и в силу этого сама ее символика оказывается неразрывно связана с языческими воззрениями о сущности верховной власти. И эта, восходящая к символике неба, сакральная сущность, олицетворяемая княжеской шапкой, оказывается гораздо сильнее общепринятых христианских правил поведения в глазах не просто основной части «двоеверно живущих» людей русского Средневековья, но и, что особенно показательно, монахов — авторов летописных сводов. Сила этой традиции была настолько велика, что и в более поздние времена правители Московской Руси венчались на царство не короной, как это делали западноевропейские суверены, а особой шапкой Мономаха, для которой была придумана своя легенда, возводящая ее появление в нашей стране все к тому же Владимиру Мономаху, вокняженье которого в Киеве и послужило поводом автору Ипатьевской летописи изложить миф о Свароге и Дажьбоге. Значение шапки как указывающего на положение человека в обществе предмета оставило свой след и в народной культуре, отразившись в поговорках типа «По Сеньке и шапка» или «Каков Пахом, такова и шапка на нем». Прилюдно снять с кого-то шапку, на сходке или на торгу, значило еще в XIX в. опозорить человека, публично объявить его мошенником и татем. Отсюда идет пословица-примета «На воре шапка горит»; как отмечал В. И. Даль, пугаясь этого зловещего крика, вор сам схватывал ее с головы, тем самым выдавая себя. И в более позднюю пору шапка как символ рода играла весьма важную роль в традиционной обрядности, в частности брачной. «Покрывание невесты шапкой жениха, по словам В. Охримовича, служило символом супружеского единства. Предположение В. Охримовича весьма вероятно. Здесь вспомним о старинном обычае класть шапку на брачную постель. В Черниговской губ. сваха надевала молодой шапку молодого, в которой она спала. Надевание невестой головного убора жениха являлось как бы символом перехода ее в род мужа» (Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в., М., 1984, c. 62). Похожие обычаи имелись и в других местах. В Белоруссии еще в первой половине XIX в. во время свадьбы маршалок набрасывал на причитавшую невесту шубу и шапку молодого. Выступала шапка и в качестве оберега. Так, в некоторых местах жених на протяжении всей свадьбы должен был обязательно стоять с покрытой головой, даже в церкви. Он надевал меховую шапку, несмотря на летнюю пору, и ни на одну минуту ее не снимал. Делалось это, как писал один из авторов, из опасения порчи со стороны лихого человека. Как знак собственности использовали шапку и пчеловоды: «В Чистополе человек, которому посчастливилось найти борть, закапывает неподалеку от нее свой топор или шапку, сообщает об этом всей общине и ставит ей могарыч» (Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография, М., 1991, с. 108).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу