Просит Боженька на вечереньку, —

В одно віконце світит му сонце,

В друге віконце та ясен місяць,

Ясниі зорі світят в-около.

Посадив Бога посеред стола,

Святу Пречисту при другіем столі,

Уси святиі на-вколо неі,

Пріймае Бога зеленим вином,

Святу Пречисту солодким медом,

Усі святиі шумнов горівков.

(Костомаров Н. И. Историческое значение южнорусского народного песеннного творчества // Беседа, 1872, кн. IV, с. 32).

В белорусской песне мед на свадьбу своего сына варит уже сам Бог. В этой песне орел так описывает людям виденное им на небе:

Я и цую и видаю,

Што и сам Господзь робиць.

Сам Бог меды сыциць,

Илля пива вариць,

Сам Бог сына жениць,

А Илля дочку выдаець…

(Шейн П. В. Белорусские народные песни, СПб., 1874, с. 152)

Можно увидеть, что и в этом памятнике фольклора сохранилось противопоставление меда и пива, поскольку первый напиток, как наиболее значимый, изготавливает сам Бог, а второй варит Илья, занимающий подчиненное отношение к Богу. Сохранились сведения и о том, что на пир приглашали именно Кузьму-Демьяна. В основном эти приглашения приурочивались к свадебному пиру и будут рассмотрены в следующей главе, однако этнографами зафиксировано приглашение этого святого и на ритуальную еду в посвященный ему день: «Крестьяне XIX в. называли Косму и Дамиана «кашниками», потому что к 1 ноября во многих деревнях заканчивалась молотьба и было принято варить кашу. Отведать ее приглашали и святых угодников: «Кузьма-Демьян, — говорили крестьяне, усаживаясь за трапезу, — приходи к нам кашу хлебать» (Макашина Т. С. Святые Косма и Дамиан в русском фольклоре // Живая старина, 1994, № 3, с. 21). Отголоски этого мы видим и в заговоре от пьянства, который неожиданно призывает хмель удалиться в «медные» бочки: «Господине еси хмель, буйная голова! Не вейся вниз головой, вейся посолонь… вверх сыра древа влези к своему господину в медныя бочки и пивныя…» (Ветухов А. В. Заговоры, заклинания, обереги, вып. I–II, Варшава, 1907, с. 405). В предыдущей книге, посвященной Сварогу, отмечалось, что медь была первым металлом, освоенным человечеством, и каждое ее упоминание указывает на чрезвычайно древнюю эпоху сложения основы того или иного ритуального текста. Понятно, что бочки никогда из меди не делали, но эта деталь косвенно свидетельствует о связи хмеля с богом-кузнецом.

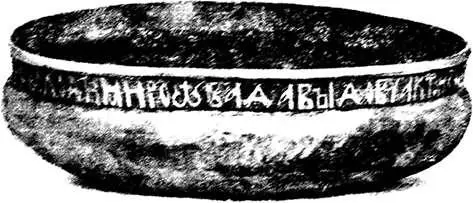

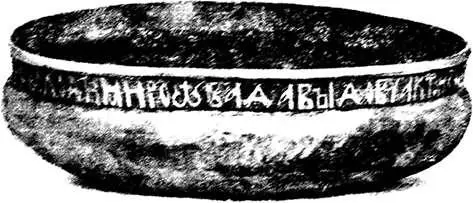

Рис. 3.Чара Владимира Давыдовича, XII в. // Медынцева А. А. Подписные шедевры древнерусского искусства. М., 1991

Таким образом, изначально пир у славян был почти полностью тождественен пиру в скандинавской Вальхалле. Стремясь уничтожить все, что соединяло людей с их исконными богами, новая религия постаралась уничтожить этот ритуал, проповедуя скромность и воздержание, однако единственное, чего она смогла добиться, так это чисто механического замещения языческих богов новым христианским Богом. Подобное двоеверие красочно иллюстрирует надпись на серебряной чаре XII в. черниговского князя Владимира Давыдовича: «Се чара Владимира Давыдовича, кто из нее пье(ть), тому на здоровье, а хваля Бога (и) своего господаря великого не упье(ться)» (прочтение А. А. Медынцевой). Как видно из надписи, на пиру княжеская чара (рис. 3) пускалась вкруговую, а собравшиеся пили из нее, хваля Бога и ее владельца, причем питье это должно было обеспечить благополучие участников данного обряда. Стоит отметить, что подобное пожелание носило традиционный характер и на более поздних братинах XVI–XVII вв. встречаются надписи типа «Пити из нея на здравие всякому» или «Пити из нея за здравие всякому доброхотному человеку, благодаря Бога и моля за государя». На найденном в Золотой Орде русском ковше XIV в. нанесена такая надпись: «Се ковшь Дмитрия Круждовича. Кто испьеть, тому здоро» (Медынцева А. А. Подписные шедевры древнерусского искусства, М., 1991, с. 35, 39). Как видим, формулировка заздравных пожеланий была достаточно однотипна и восходила в основе своей к единому образцу. Любопытно отметить, что из описания Гельмольда видно, что тосты и пожелания, произносимые за современным праздничным столом, имеют в своей основе языческое происхождение, играя роль заклятий, выполнить которые были призваны незримо присутствовавшие на ритуальном пиршестве боги. Тем не менее, церковь всячески старалась отвратить свою паству от подобного времяпровождения, указывая, что так она подпадает под власть дьявольских сил. Ярким примером этого является приписываемое Василию Великому древнерусское поучение «Како подобаетъ воздръжатися отъ пьянства»: «Егда же испіютъ седьмую чашу, еже есть богопрогнѣвительна, духа святаго оскорбительна, бѣсов возвеселительна», пир становится окончательно богопротивным занятием: «Ангелу же отшеду отъ когождо человѣка, а бѣсу приближшуся…» (Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе, М., 1916, с. 88). По степени воздействия на него церкви пьяный оказывается гораздо хуже бесноватого: «Пришедши бо іерѣи сотворятъ молитву бѣсному, проженутъ бѣса, а надъ пьяными, аще бы со всея земли сошлися попове и творили милитвы, то не могутъ прогнати самовольнаго бѣса запойства злаго» (там же, с. 89). Неудивительно, что, видя это, дьявол говорит подчиненным ему бесам: «Николиже тако радуюся о жрътвахъ поганыхъ языкъ, якоже о піаныхъ христіанехъ». Понятно, что под образами дьяволов и бесов скрывались древнерусские языческие боги, незримо присутствовавшие на ритуальных пиршествах. Исходя из этого «Слово некоего христолюбца, ревнителя по правой вере» делает единственно правильный, исходя из требований новой религии, вывод и призывает всех истинных христиан вообще отказаться от участия в светских развлечениях: «Того ради не подобаеть хрьстьяномъ в пирехъ и на свадьбахъ бесовьскыхъ игръ играти, аще ли то не бракъ наричется нъ идолослужение» (Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь, СПб., 1914, с. 377).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу