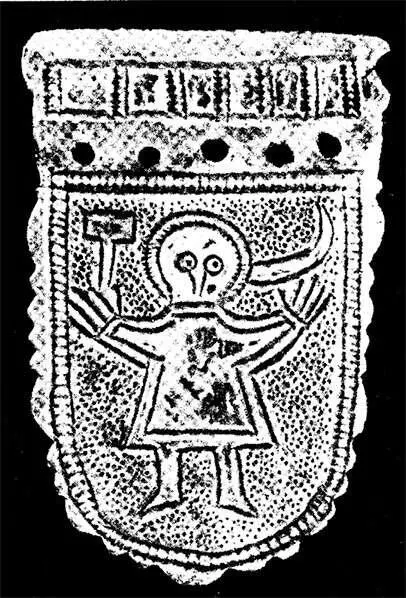

Рис. 1.Позолоченная бронзовая накладка из моравского погребения в Микульчицах, IX–X вв. // Гимбутас М. Славяне. М., 2003

Первое упоминание о меде у славян относится к V веку. Приск Панийский, участвовавший в 448 г. в посольстве, отправленном византийским императором к правителю гуннов Аттиле, оставил нам следующее описание оседлого населения, через поселения которых он проезжал: «В деревнях нам доставлялось продовольствие, притом вместо пшеницы просо, а вместо вина — так называемый по туземному мед; следовавшие за нами слуги также получали просо и напиток, добываемый из ячменя; варвары называют его «камос» (квас. — М.С.) » (Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Собрал и издал В. В. Латышев, т. 1, вып. 3, СПб., 1900, с. 824). Благодаря нескольким словам этих жителей, приводимым любознательным путешественником, становится ясно, что путь Приска Панийского лежал через земли славян, подвластных в тот момент кочевникам-гуннам. Из этого короткого отрывка следует не только наличие у славян меда в раннем средневековье, но и то, что уже в середине V века у них существовала градация напитков по степени значимости: в то время как знатным иноземным послам подавали мед, их слуги должны были довольствоваться простым квасом. Таким образом, уже на самой заре известной нам по письменным источникам славянской истории мы видим высокий социальный статус рассматриваемого напитка, который в глазах его изготовителей был явно выше простого кваса. Обращаясь к истории собственно Древней Руси, мы видим там употребление меда как минимум в трех ситуациях — на княжеских пирах, на похоронах и в ритуалах братчины. Согласно автору сочинения «Худуд ал-алам», еще в X веке основным хмельным напитком у славян был именно мед: «Они делают хмельной напиток и все, что похоже на него, из меда; кувшины для их хмельного напитка — из дерева; имеются люди, которые ежегодно делают до ста кувшинов хмельного напитка» (Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, т. 2, М., 1967, с. 118). Память об обильных пирах князя Владимира надолго пережила ту эпоху, в которую они проводились, и запечатлелась не только в летописных миниатюрах (рис. 2), но и в былинах киевского цикла. Хоть с течением веков на первоначальный текст неизбежно наслаивались элементы, взятые из текущей повседневной жизни, народное творчество однозначно фиксирует употребление меда на княжеских пирах. Хоть герои там часто пьют «зелено вино», отдельные тексты сохранили оппозицию «вино» — «мед» и даже особо отмечают иноземный характер первого напитка. Так, например, в былине о Соловье Будимировиче прибывшим в Киев на свадьбу гостям Владимир «велел подносить вина… заморские и меда сладкие». В былинах «Добрыня Никитич и змей», «Алеша Попович и Илья Муромец», «Василий Игнатьевич» мы видим весьма показательный набор из трех напитков, подносимых главному герою:

А и проводили-то Добрыню во большо место,

А за тыи за эти столы за дубовые,

А за тыи ли за ества за сахарные,

А за тыи ли за питья да медвяные.

Наливали ему чару зелена вина,

Наливали-то вторую пива пьяного,

Наливали ему третью меду сладкого…

(Былины, Л., 1984, с.83)

Рис. 2.Пир у Владимира Святославича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Во всех трех былинах количество напитков неизменно, порядок их подачи перепутан только во второй былине, из чего можно сделать вывод, что данное описание отражает реальный пиршественный ритуал. По аналогии с тем, что во многих былинах и сказках главный герой обычно трижды пытается совершить некое действие, причем самой значимой оказывается третья, заключительная попытка, мы вправе предположить, что и в этом повторяющемся наборе напитков, подаваемых при великокняжеском дворе, самым значимым оказывается последний напиток. Вино, как заморский напиток, вошедший в русский быт сравнительно недавно, занимает первую, наименее значимую позицию. Что касается пива, то на пиру у Владимира в X веке оно, по всей видимости, занимало по отношению к меду примерно такую же второстепенную позицию, как и квас у славян в V веке. Последнюю, наиболее значимую позицию, занимает мед. Древняя архаика прослеживается и в предшествующих строчках былины, где все питье как таковое наделяется эпитетом «медвяное», недвусмысленно указывающим, каким именно был наиболее древний напиток наших предков. Более того, употребление меда, по мнению специалистов, было даже древнее употребления молока, не говоря уже про такие напитки, как вино и пиво: «Можно думать, что древние индоевропейцы познакомились с медом раньше, чем с молоком, что следует также из соображений культурной типологии: мед диких пчел обратил на себя внимание людей еще на стадии примитивного собирательства, то есть, по-видимому, задолго до появления молочного скотоводства. Потом обе отрасли сливаются в единую базу благосостояния, а изобилие меда и молока превращается в устойчивый образ символ всяческого изобилия вообще при вероятном примате именно меда в этом двойном символе…» (Этимологический словарь славянских языков, вып. 18, М., 1992, с. 69). Как символ неисчерпаемого изобилия все три напитка упоминаются в русской поговорке XIX в. «Много пива крепкого, меду сладкого, вина зеленого» — в смысле, всего не выпьешь. Весьма вероятно, что именно меду приписывалась способность увеличивать силы богатырей. Так, в одном из вариантов былины об обретении силы Ильей Муромцем он получает свою богатырскую силу, отведав меду из рук калик перехожих: «Приходили калики перехожия, они крест кладут по-писаному, поклон ведут по-ученому, наливают чарочку питьица медвяного, подносят-то Илье Муромцу. Как выпил-то чару питьица медвяного, богатырско его сердце разгорелося, его белое тело распотелося» (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. 1, СПб., 1909, с. 318). Эта же мысль подтверждается и двумя русскими поговорками, связанными с этим напитком: «Пиво пьет да мед — ни что его неймет!»; «Отвага мед пьет и кандалы трет». Само происхождение русского слова «пир», образованного от глагола «пить», недвусмысленно указывает на то, что изначально главенствующую роль в этом ритуале играли именно напитки, а не собственно пища. На тесную связь последней с ритуалом жертвоприношения также указывают данные лингвистики, а именно одинаковый корень в словах «жрать» и «жертва». Необходимо отметить, что по своей функции пир в древности был гораздо значимее современного застолья. О его месте в отечественном героическом эпосе С. Ю. Неклюдов писал следующее: «Часто эпической картиной такой неподвижной во времени постоянной гармонии является один из распространенных былинных мотивов — описание пира у киевского князя Владимира. Обычно он располагается в зачине, причем повествование часто имеет симметричное построение также в конце, и тогда в финальном пиршестве как раз словно бы осуществляется возврат к исходной ситуации. С этой точки зрения былинный пир существенно отличается от финального пира-свадьбы в волшебной сказке, чаще венчающего именно достигнутое (а не возвращенное) благополучие» (Неклюдов С. Ю. Время и пространство в былине // Славянский фольклор, М., 1972, с. 21). Западноукраинские колядки еще в XIX в. рисуют следующую картину всеобщего веселья, приносимого дарованным богом вином:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу