Авиационное оборудование

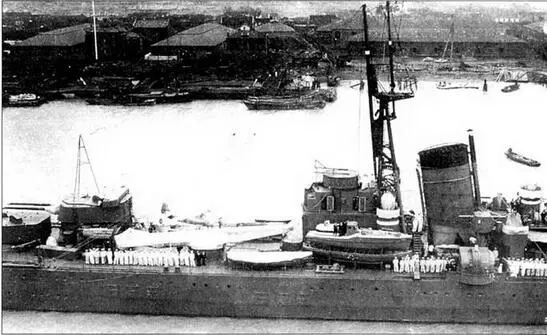

Поначалу крейсера несли одну катапульту «куре сики 1 го сясюцу», установленную на правом борту между ангаром и башней Г’К № 4. Длина катапульты 19,4 м, она могла разгонять самолеты массой до 2 т до скорости 26 м/с. На левом борту напротив катапульты находились вентиляторы турбинного отделения.

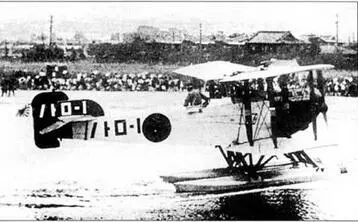

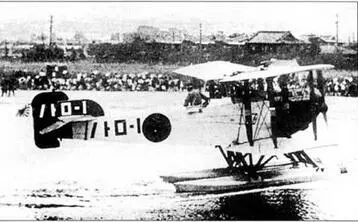

На палубе хранился один гидросамолет типа «15 сики». В ходе летних маневров 1930 г. на палубе «Миоко» находился один гидросамолет типа «14 сики», который был слишком тяжел для пуска с катапульты. Поэтому самолет грузовой стрелой опускали на воду, откуда он взлетал самостоятельно.

В ходе модернизации 1934/35 гг. старую катапульту с крейсеров сняли, а на переделанной палубе установили две катапульты «куре сики 2 го сясюцу 3 гата». Новые катапульты могли пускать самолеты массой до 3 тонн. Ликвидировали ангар, и с того времени гидросамолеты стояли на палубе или непосредственно на катапультах. По палубе самолеты перевозили на специальных тележках по рельсам с помощью воротов. Вместо старых гидросамолетов корабли получили два самолета «95 сики» (Е7К2) и один «94 сики 2 го» (Е7К1). С 1936 года на крейсерах ставили по три самолета «95 сики», а иногда добавляли один «94 сики». При этом дополнительный самолет ставили на правую катапульту.

Пилоты и механики располагались в кубриках, организованных на месте снятых торпедных аппаратов на уровне средней палубы. На верхней палубе оборудовали площадку для ремонта самолетов и хранения запасных частей.

Катапульты поменяли еще раз. Новые катапульты «курс сики 2 го сясюцу 5 гата» могли пускать самолеты массой до 4 тонн со скоростью 100 км/ч. Переделали систему рельс, подающих самолеты к катапультам по образцу, уже использовавшемуся на крейсерах типа «Могами».

После завершения работ на палубе «Асигара» поместили три гидросамолета «95 сики» (E8N1). которые использовались до ноября 1941 года, и один «94 сики». «Начи» и «Хагуро» получили один «94 сики» и два «95 сики». С ноября 1941 года все крейсера несли один гидросамолет «0 сики» (F1M2) и два «95 сики». В корпусе у башни № 4 оборудовали специальный погреб для четырех 250-кг бомб и сорока четырех 60-кг бомб, а также установили лебедку для подъема бомб на палубу.

Во время боевых действий марта-апреля 1942 года самолеты «95 сики» заменили самолетами «0 сики» («Аичи Е1 3А1»). Крейсера несли один новый гидросамолет и два F1M2. Весной-летом 1943 года Е13А1 стало два, a F1 М2 — один.

В марте 1944 года на палубе «Миоко» и «Хагуро» стояли два Е13А1 и один ЫМ2. тогда как два других систершипа до июня 1944 года несли две FIM2. С октября 1944 года крейсера несли только по два Е13А1.

Гидросамолет Yokosho El YI был первым типом гидросамолета, стоявшем на крейсере.

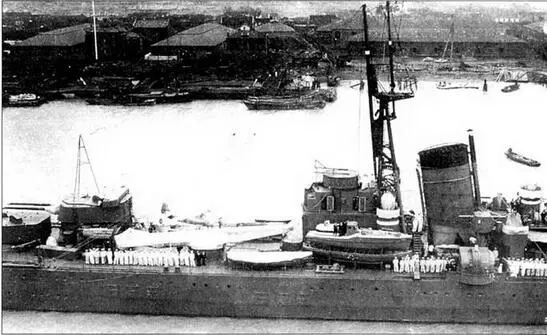

«Миоко» в Шанхае, 1933 г. Видна единственная катапульта «Куре сики I го».

Радары

На императорском флоте радары назывались «дента тансинги» (радиоволна разведки и предупреждения) или сокращенно «дентан». Каждое устройство характеризовалось типом («сики»), номером («го»), моделью («гата») и модификацией («кай»). На практике в документах обычно опускали тип, указывая только номер и модель.

Первые испытания радаров японцы провели в сентябре 1941 года. Это был радар раннего предупреждения «11 го дентан». Устройство мощностью 40 кВт работало на длине волны 3 м. 11а расс тоянии 250 км радар мог обнаружить группу самолетов, а на расстоянии 120 км отдельный самолет. Расстояние до цели определялось с погрешностью 1–2 км.

Первым кораблем императорского флота, оснащенным радаром, стал «Псе». Эго случилось в мае 1942 года, когда на корабль поставили радар «12 го дентан». Испытания нового устройства на борту линкора выявили ряд недостатков радара. Недостатки удалось устранить, после чего радар приняли на вооружение и начали устанавливать на другие корабли японского флота. Радар работал на длине волны 1,5 м и имел мощность 5 кВт.

Консервативные адмиралы долго блокировали работы по развитию радаров. Лишь первые чувствительные поражения при Мидуэе и у Соломоновых островов, во многом произошедшие благодаря наличию у противника радаров, показали ошибочность пренебрежительного отношения к новому приспособлению. Потерянного времени наверстать не удалось, поэтому до конца войны японцы отставали от американцев, несмотря на активное сотрудничество японских ученых с германскими специалистами в области радаров.

Читать дальше