Полуночная авария "Осляби" 9 августа 1903 г., о которой так занимательно, с оттенком анекдота рассказывал в своих воспоминаниях А.Н. Крылов, потянула за собой длинную цепь событий одно безрадостнее другого. Промах кафешантанного вахтенного начальника (если верить штурману Блохину) соединился с разлучением в пути "Ослябя" и "Баяна" (он прошел Гибралтар благополучно) и с недомыслием (или, наоборот, многомудрием) МТК, снабдившего "Ослябю" медной обшивкой поверх стали и дерева.

Эта обшивка, придуманная для предотвращения обрастания при длительных крейсерствах (и тем позволившая обходиться без захода в доки), проявляла себя коварным врагом при авариях. Обнажая сталь корпуса, она обрекала его на разъедание электрохимической коррозией. Защита обращалась в противоположность и заставляла корабль искать спасения в ближайшем доке. И надо было, чтобы в аварию попал именно "Ослябя" с его медной обшивкой, а не "Баян", в проекте которого от меди уже успели отказаться.

Пришла беда — отворяй ворота. Вместе с необходимостью исправления обшивки в доке Специи (Италия) обнаружилась полная непригодность к дальнейшему плаванию всей котельной установки только что построенного корабля. В начале 1903 г. подобное уже происходило на "Победе", когда для аварийного ремонта в Специю пришлось вызывать бригаду Балтийского завода. С.К. Ратник по возвращению лично докладывал З.П. Рожественскому об обстоятельствах и причинах аварии. Главнейшими он считал невнимание к специфике более сложных водотрубных котлов, некомплект офицеров-механиков на кораблях, низкий уровень подготовки и постоянный некомплект обученных специалистов машинной команды.

Но все эти доводы (включая и унизительный статус механиков на флоте) З.П. Рожественский пропустил мимо ушей. Теперь та же история повторилась и на "Ослябе". Но начштаба и в этом, как уже отмечалось, не увидел трагедии и повода для выводов. Он и на донесение И.К. Григоровича о трудностях плавания отозвался с прежним непробиваемым равнодушием: "Старая песня эти жалобы на неумелую команду. На каждом новом корабле команда бывает не умелая". Недостойной внимания была в его глазах и проблема снабжения кораблей базисными дальномерами. С конца XIX в. начавшие входить в употребление на всех флотах мира, эти приборы на русских кораблях продолжали отсутствовать. На них по-прежнему пользовались так называемыми микрометрами Люжоля, усовершенствованными лейтенантом А.Е. Мякишевым (1864–1904). Точность их действия зависела от знания высоты рангоута корабля — цели. Но ГМШ и от этой проблемы сумел остаться в стороне. Волновался только МТК, который в 1897 г. сделал первое представление о необходимости заказа нескольких приборов хотя бы для пробы.

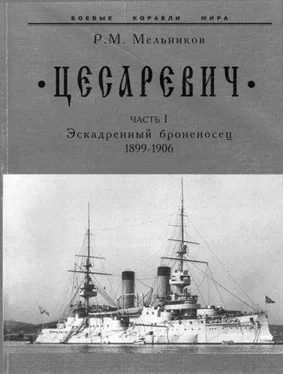

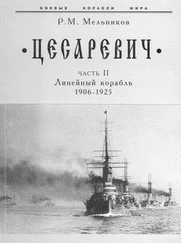

Но власть благодушествовала, и только в 1902 году была отправлена на эскадру Тихого океана первая партия из 10 дальномеров. Заказ последующих откладывался до времени, когда их рыночная цена не будет столь непомерна, как казалось "их превосходительствам". Не выше был уровень понимания проблемы у патентованного артиллериста З.П. Рожественского. Он без раздумий отправил без дальномеров "Цесаревич" и "Баян", а запрос А.А. Вирениуса о немедленном заказе дальномеров для оставшихся под его командованием кораблей получил квалифицированное стратегическое разъяснение, что пока (в силу названных выше причин) приобретать дальномеры морское министерство не собирается. И только придя в Порт-Артур и вполне оценив обстановку, И.К. Григорович, используя свой прежний статус наблюдающего и презрев казенные запреты, сделал непосредственно заказ для своего корабля.

Все внимание адмирала было приковано к деталям того трагифарса, которым он, пользуясь телеграфом, режиссировал в те дни на просторах Средиземноморья. Неотступно отслеживая каждый шаг "Цесаревича", он как-то сумел забыть про "Ослябю" и не принял никаких экстренных мер по его скорейшему ремонту. В результате корабль вошел в док Специи без малого через два месяца после посадки на мель в Гибралтарском проливе. Как, зачем и почему, без смысла и видимой цели метался "Ослябя" между Европой и Африкой после своего ремонта в Италии — очередная загадка для любителей парадоксов в истории отечественного флота.

Факты же таковы, что, очутившись перед непригодностью "Осляби" для продолжения похода на Дальний Восток, министерство оказалось перед необходимостью поспешить отправить туда хотя бы "Цесаревич" и "Баян". А.А. Вирениуса оставляли (приказав перенести свой флаг на "Ослябю") для сбора остальных растерявшихся по всему морю кораблей его отряда. Горестная эта эпопея со многими душераздирающими подробностями изложена в первой книге официального описания войны на море. (Русско-японская война 1904–1905 гг., С.-Пб, 1912, с. 142–149). Неточность при этом описании только одна: "впервые о движении этого отряда" (ведомого А.А. Вирениусом, — Р. М.) командующий морскими силами в Тихом океане Е.И. Алексеев узнал не в ноябре, а еще в июле 1903 г., когда по его настоятельной просьбе и началось в Балтийском море его формирование.

Читать дальше