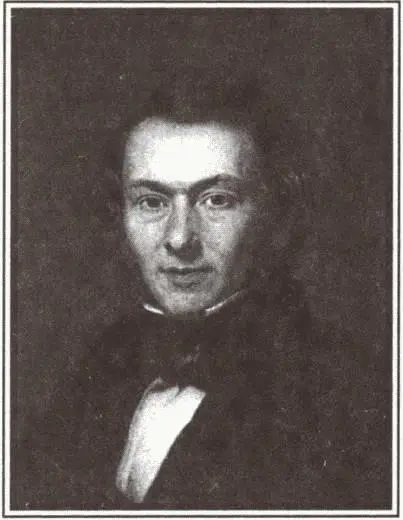

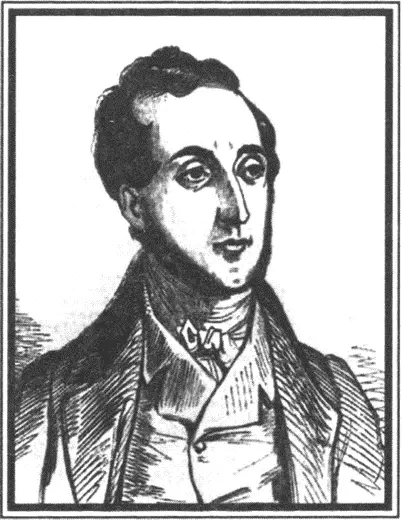

РИЧАРД КОБДЕН И МИШЕЛЬ ШЕВАЛЬЕ.

ТЯЖКИЙ ХЛЕБ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Ричард Кобден и Мишель Шевалье

Когда родился либерализм? Где и при каких обстоятельствах появился он на свет? Возможно ли определить конкретные год и место? Не все в мире поддается столь точному учету, но в данном случае, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем —1846 год, Манчестер, отмена хлебных законов.

Конечно, сразу надо внести две важные поправки. Во-первых, у либерализма было много «отцов», «матерей», «бабушек», «дедушек» и прочих достойных лиц, так или иначе обеспечивавших его рождение. Из одного лишь нашего «экономического» цикла необходимо выделить по крайней мере двоих — Жака Тюрго и Адама Смита. Во-вторых, либерализм довольно долго «вынашивали». «Зачат» он был в 1838 г., а на божий свет вылез лишь восемь лет спустя.

Но сколько бы ни тянулся период подготовки, в конце концов настал принципиально важный, переломный момент. Именно в 1846 г. произошло то ключевое событие — либеральная идея восторжествовала не в отдельной великой голове и не по отдельно взятому случаю, а в масштабах целого государства, причем при решении вопроса, касающегося всех сторон жизни этого самого государства. Либеральными взглядами прониклось большинство англичан, так или иначе оказывавших влияние на политику. А несколько позже вслед за английской элитой стали свободомыслящими и господствующие слои других ведущих европейских стран.

Реформаторы XVIII — первой половины XIX столетия решали, как правило, какие-то важные, но все же частные вопросы хозяйственной жизни — отмена крепостного права, земельная реформа, финансовая стабилизация, налоговые преобразования, обеспечение прав собственности, снятие части торговых ограничений. Теперь же на повестку дня встал предельно общий вопрос: должно ли вообще государство мешать свободе торговли? Или, по сути дела, должно ли вообще государство тем или иным образом вмешиваться в экономику? Неудивительно, что центром фритредерской борьбы стала Англия — страна, давно уже решившая частные проблемы, а потому в полной мере ощутившая все бремя давления роковых вопросов хозяйственного бытия.

Главной английской проблемой 30-40-х гг. XIX века были хлебные законы — протекционистские ограничения, препятствовавшие свободному импорту хлеба из-за границы. На первый взгляд кажется, что протекционизм — это как раз вопрос несущественный в сравнении с землей или собственностью. Наверное, именно так думали многие английские парламентарии, не желавшие уделять ему пристального внимания. Однако молодой манчестерский фабрикант Ричард Кобден смотрел на проблему значительно шире. Как сказали бы сегодня — с макроэкономических позиций.

В сохранении хлебных законов были заинтересованы землевладельцы — главный электорат британских тори.

Они продавали свой хлеб довольно дорого, что объяснялось, с одной стороны, не слишком высоким плодородием северных почв, а с другой — использованием значительной части земель под чрезвычайно выгодное в Англии овцеводство. Германский и польский хлеб (а в перспективе русский и американский) обходились дешевле, но из-за протекционизма выгодами такой дешевизны английские потребители пользоваться не могли.

Казалось бы, что с того? Не лучше ли поддерживать отечественных производителей, нежели потребителей? Однако в реальной жизни все непросто. Значительная часть англичан каждый год перебиралась работать с полей на фабрики, из деревни в город. А следовательно, все большая часть населения превращалась из производителей в потребителей продовольствия. В этой ситуации дорогой хлеб плодил нищету. Даже рост заработков при монополизации хлебной торговли английскими лендлордами оборачивался лишь ростом цен. А при неурожае замкнутость внутреннего рынка могла обернуться голодом.

Более того, дорогой хлеб, искусственно завышавший цену рабочей силы, делал английские товары относительно дороже, что затрудняло их сбыт за границей. Получалась нелепая ситуация. В тех отраслях, где англичане умели работать лучше (промышленность), правительство хлебными законами сдерживало рост производства. А там, где из-за климатических условий эффективность в принципе не могла быть высокой (растениеводство), отечественный производитель зачем-то властями поддерживался. В итоге экономическое развитие страны в целом тормозилось. Малая часть населения от этого выигрывала, большая — проигрывала. Хлебные законы оказывались штукой отнюдь небезопасной.

Читать дальше