Каронады были изобретены в конце 1770-х гг. фирмой Carron Ironworks в Фолкерке, Шотландия. Это были короткоствольные пушки сравнительно большого калибра. Каронады обладали небольшой дальнобойностью, зато стреляли гораздо более тяжелыми ядрами по сравнению с обычными пушками той же массы. В 1794 г. появилось штатное расписание, предусматривавшее наличие определенного числа каронад на каждом типе линейных кораблей. Каронады всегда стояли на полубаке, и квартердеке, часто пушки меньшего калибра снимали, чтобы разместить каронады. На некоторых кораблях каронад было меньше, чем предписывалось штатным расписанием, капитаны этих кораблей предпочитали использовать традиционные дальнобойные пушки. Напротив, линейный корабль Victory нес две исключительно тяжелые 64-фунтовые каронады. У первых каронад имелась цапфа, как у обычных пушек. В 1793 г. вместо цапфы каронады стали монтировать на литом кольце, надетом на ствол. Вертикальная наводка осуществлялась с помощью винта, пропущенного через нарезку в задней части казенника. Для своего калибра каронады были очень легки. Даже 64-фунтовые каронады весили всего 36 британских центнеров (1,8 т), то есть примерно столько же, сколько 12-фунтовые пушки.

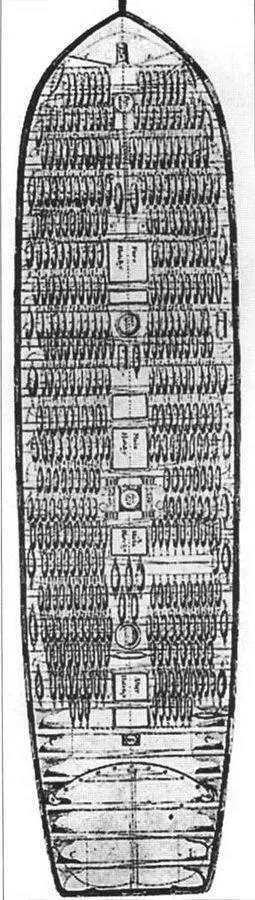

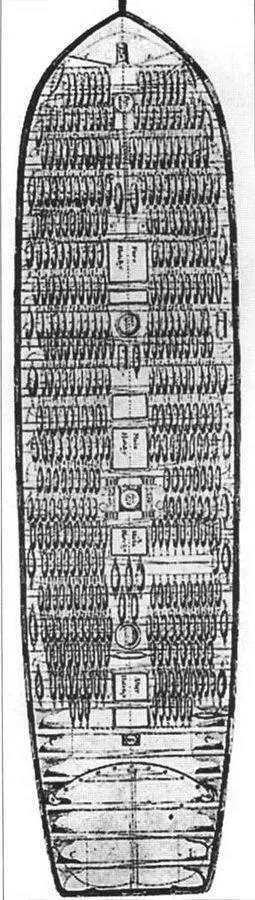

Схема расположения гамаков на нижней орудийной палубе 74-пушечного линейного корабля HMS Bedford. Более 500 человек команды спало в гамаках, поэтому правильное расположение гамаков было очень важно.

Каждой группой пушек на орудийной палубе командовал офицер, каждой пушкой заведовал капитан-канонир. Лейтенант отвечал за половину пушек на палубе (около 13 штук), ему помогали в этом мичманы, на каждого приходилось по три-пять пушек. 32-фунтовые пушки обслуживались расчетом из 14 человек, 24-фунтовые — 12 человек, 18- фунтовые — 11 человек. 12- и 9-фунтовые пушки обслуживались расчетами из восьми и шести человек, соответственно. Каждый номер расчета имел свой круг задач.

Прежде всего пушку следовало отвязать, а затем зарядить. Использовались три основных типа выстрелов: ядро (основной тип), двойное ядро (соединенное поперечиной или цепью) и картечь (коробка 3-фунтовых ядер или мушкетных пуль). Картечь использовалась на близких расстояниях для уничтожения живой силы. Теоретически дальнобойность пушки превышала 2000 метров, но пробить борт корабля ядро могло только на дистанциях не более 500 метров. Порох находился в картузах — матерчатых мешочках, содержащих заранее определенное количество пороха. Зарядив пушку, капитан-канонир протыкал картуз через запальный канал куском проволоки. Над запальным отверстием находился запальный механизм, по конструкции напоминавший кремниевый замок ружья, но приспособленный для воспламенения гусиного пера, наполненного порохом и вставленного в канал. Затем пушку выкатывали в орудийный порт и при необходимости наводили на цель. После чего оставалось только дернуть за шнурок, присоединенный к замку. Отдачей пушку откатывало назад на длину тросов, которыми пушка крепилась к борту. После выстрела ствол пушки прочищали банником, затем перезаряжали ее и делали новый выстрел. Опытный расчет мог делать пять выстрелов каждые гри минуты.

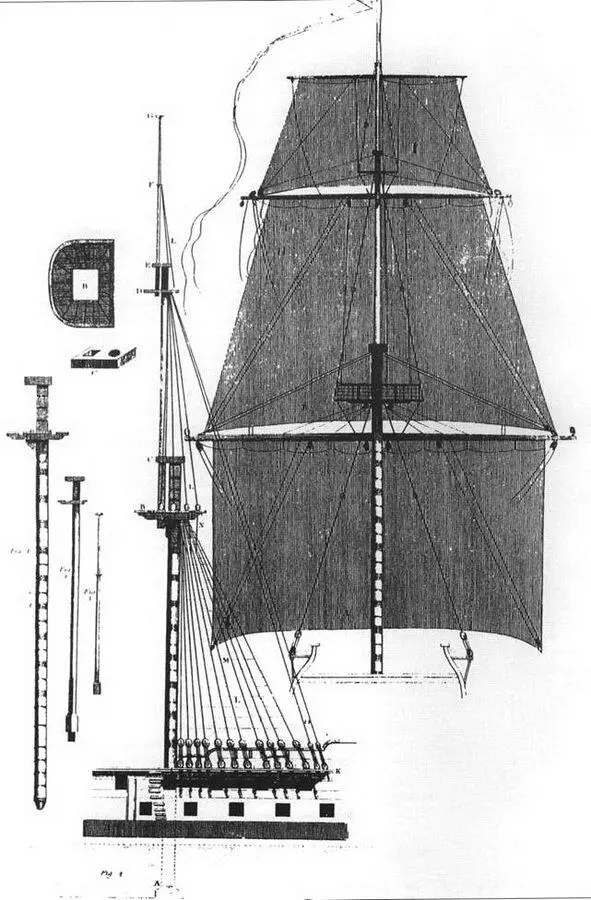

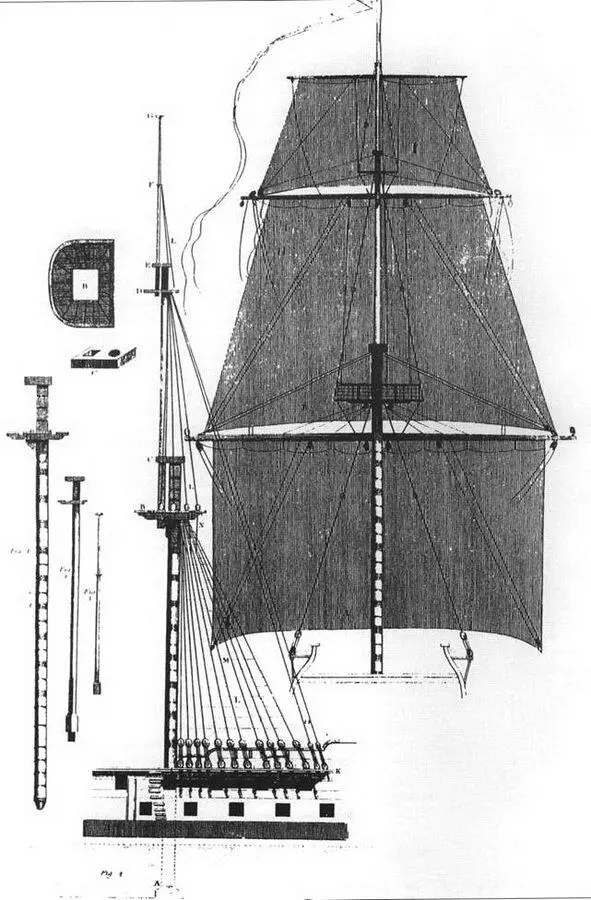

Упрощенный рисунок грот-мачты линейного корабля. Видны три составные части мачты, соединенные между собой, а также положение боевого марса.

В задачу линейного корабля было обрушить на противника всю мощь своего боргового залпа. На удивление, тренировочные стрельбы почти не проводились. Порох считался слишком дорогой вещью, чтобы тратить его на тренировки. Поэтому пороха на учения не отводилось. Состоятельные капитаны приобретали некоторое количество пороха за свой счет, чтобы дать возможность канонирам попрактиковаться. В результате уровень требований к канонирам был невысок. Хотя они и умели обращаться с пушками, они почти не имели опыта наведения их и стрельбы по движущимся целям. На большинстве флотов было принято сближаться с противником на расстояние, когда уже нельзя было промахнуться. Британские матросы, годами жившие на своих кораблях, необходимый опыт все же набирали, поэтому уровень подготовки британских канониров как правило был выше, чем их французских и испанских противников. На практике английские корабли делали три залпа за то время, когда противник успевал сделать два. Ставка на скорострельность и маневр вместо меткости оказалась выигрышной. Такие флотоводцы, как Нельсон, осознавали неспособность кораблей вести прицельный огонь, поэтому они старались как можно быстрее сократить дистанцию до расстояния уверенного выстрела. Известен афоризм Нельсона, утверждавшего, что капитан не ошибется, если поставит свой корабль борт в борт с кораблем противника, свидетельствующий именно о тактике боя на короткой дистанции. Слабость этой тактики обнаружилась в ходе войны 1812 года, когда американские фрегаты вели огонь с той же скорострельностью, но добивались большего числа попаданий, нежели их британские противники.

Читать дальше