Кораблестроительные трактаты (partisoni) весьма информативны. Например, мы знаем, что к началу XV века каркас галеры собирался из легких рам, соединявшихся деревянными продольными стрингерами (maistre). Каркас обеспечивал форму корпуса. Снаружи каркас обшивался досками встык. Дополнительные рамы добавлялись, чтобы усилить всю конструкцию. Таким образом, конструкция галеры представляла собой гибрид античного способа строительства «сначала обшивка» со средневековым способом «сначала каркас». Венецианский арсенал хранил достаточный запас деталей каркаса и обшивки. Кораблестроители просто соединяли уже готовые детали, процесс напоминал сборку модели «из коробки». Благодаря такой системе венецианцы могли быстро восполнять потери в галерах. Аналогичного принципа строительства придерживались и турки. Венецианский кораблестроитель Стеффано де Цуанне создал систему унификации деталей, необходимых для строительства кораблей: «255 уникальных деревянных деталей плюс детали днища и каркаса требуются для сборки галеаса… Для сборки галиота нужны только две разновидности каркасных деталей и 240 деревянных деталей. Этот принцип работает великолепно. Достаточно просто соединить необходимые детали правильным образом, чтобы получить отличный корпус».

Сам «набор» деталей возник в результате тщательных математических расчетов. Главный шпангоут (самый толстый) укладывался в центральной части корпуса. К нему добавлялись остальные шпангоуты. Получившийся каркас определял форму корпуса. Затем шпангоуты удлинялись. Шпангоуты, расположенные ближе к носу и корме ставились под более острым углом, тогда как в центральной части корпуса шпангоуты шли более полого. Далее начинался третий этап сборки. Устанавливались легкие шпангоуты, определявшие изогнутые участки корпуса. В дальнейшем оставалось только обшить кар кас и настелить палубы, установить степс мачты, оборудовать артиллерийскую платформу и другие палубные постройки, в том числе гребную раму. Опять же, все это собиралось из заранее изготовленных и запасенных деталей. Лишь сложные по конструкции форштевни и ахтерштевни изготавливались на месте, для чего требовалось привлекать опытных мастеров-корабл е строителей.

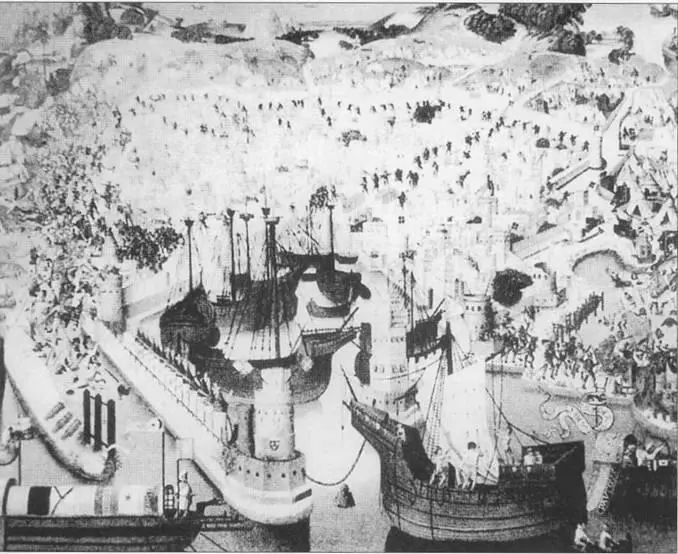

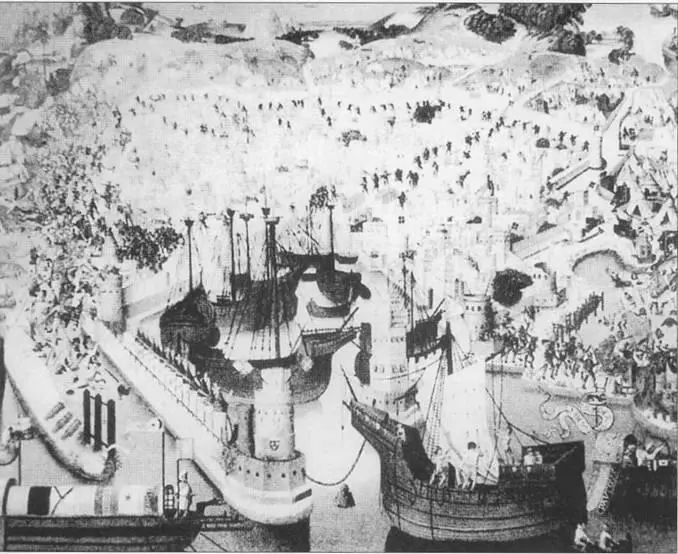

Турки заняли Родос в 1522 году. Десант на остров поддерживают огнем галеры. Миниатюра середины XVI в.

Потопление турецкого корабля. Бой между эскадрой галер ордена госпитальеров и мусульманским парусным кораблем. В большинстве случаев хорошо вооруженные парусные корабли могли отбивать атаки галер. Гравюра из книги Леонадра Фронсбергера Kriegssbuch, Франкфурт-на-Майне, 1573 г.

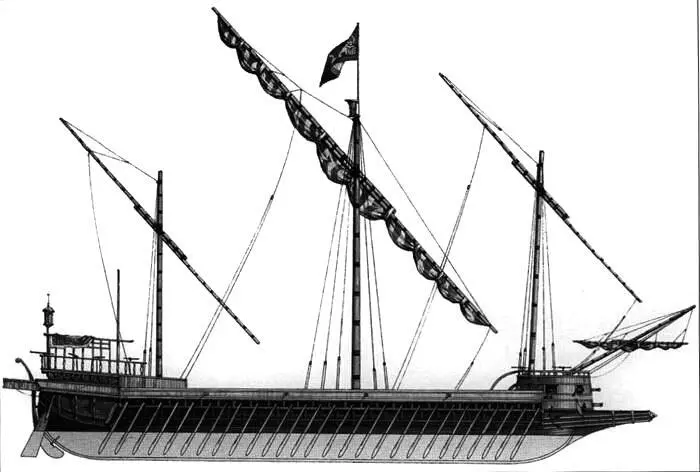

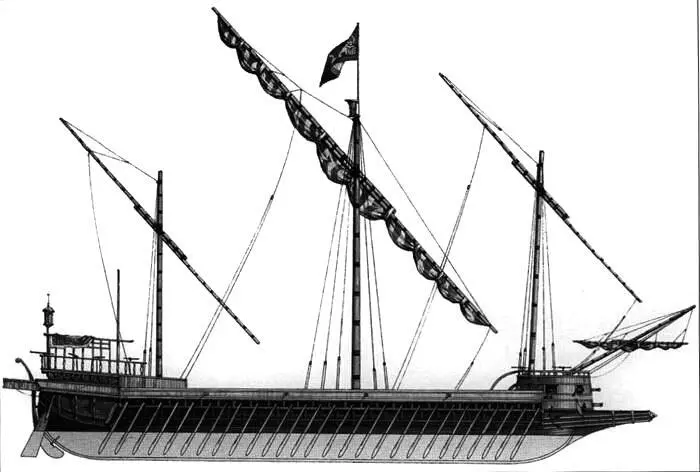

Венецианский галеас, около 1571 г.

Галеас был наиболее внушительным кораблем того времени. Он нес мощную артиллерию с почти круговым сектором обстрела, но сохранил возможность передвигаться на веслах. Галеасы изобрели в Венеции. Первые галеасы переделывали из больших торговых галер уже в 1520-х гг. Эти неуклюжие корабли несли три мачты и представляли собой плавучие бастионы.

Галеасы были очень неуклюжи, их приходилось буксировать, потому что сими идти на веслах они далеко не могли. Несмотря на свои недостатки, в сражении при Лепанто они показали себя хорошо. Несколько венецианских галеасов сумели переломить ход сражения и внести беспорядок в боевой порядок турок. Благодаря высокому борту, галеасы были практически неуязвимы для абордажа. Только совместная атака нескольких галер на один галеас могла привести к успеху. Основным опорным пунктом в обороне галеаса была носовая башня цилиндрической формы, которая позволяла вести круговую оборону На первом ярусе башни по кругу располагались пушки, способные вести огонь не только вперед, но и вбок. Вдоль бортов галеаса стояли фальконеты, способные вести огонь поверх голов гребцов. Большие пушки стояли и на корме, которые не давали противнику атаковать центральную часть галеаса, а при необходимости могли вести огонь по преследующему галеас противнику. Здесь изображен галеас Santa Maddalena di Ventia, которым командовал Марино Контарини, погибший при Лепанто. Эффективность галеасов при Лепанто заставила испанцев начать строить собственные галеасы, которые участвовали в сражении на Азорских островах (1583) и в походе Непобедимой Армады (1588).

Читать дальше

![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/413403/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d-thumb.webp)

![Филипп Арьес - История частной жизни Том 3 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/414485/filipp-ares-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-3-ot-renes-thumb.webp)