Помимо этого отрывка, есть ли связь между Ницше и Диогеном?

Когда Ницше учился в университете, его первые научные работы были посвящены именно Диогену (правда, не Диогену Синопскому, а Диогену Лаэртскому, поскольку это разные, якобы, Диогены). В ноябре 1866 года Ницше принимается за предложенную университетом конкурсную работу «De fontibus Diogenis Laertii» («Об источниках Диогена Лаэртского»). В 1868 году, в 23-м номере «Рейнского научного журнала» публикуются две первые статьи из работы Ницше о Диогене Лаэртском. В следующем 1869 году, в 24-м номере журнала публикуются третья и четвертая статьи.

Здесь любопытно то, что четырестатьи Ницше о Диогене явно напоминают четыречасти его же книги «Так говорил Заратустра». Причем, Заратустра в описании Ницше – это нечто вроде греческого киника, живущего в пещере или бочке.

А самое замечательное в том, что под конец собственной жизни Ницше «сошел с ума», стал спать на голом полу, прекратил одеваться и мыться, и шокировал окружающих своими выходками как самый заправский киник типа Диогена. Известна одна шутка Ницше этой поры: разбив стакан, он раскидал осколки под дверями, а на вопрос о причинах такого поступка – ответил, что хотел забаррикадировать вход в комнату.

Известно, что античный мифологический персонаж Сатир любил играть на флейте, а также задирал наяд и дриад, а те бегали в ужасе от его сатирических приставаний. Сатир считается тем существом, которое было воспитателем юного бога Диониса. В свою очередь Дионис известен как тот, кто увел женщину (Ариадну) у знаменитого Тесея. В свою очередь Тесей известен тем, что при помощи бесконечной нитки вывел людей из позорного прозябания в Лабиринте.

Известный философ Шопенгауэр любил играть на флейте, а также прославился своими сатирическими и женоненавистническими сочинениями. Под большим впечатлением от его философии был юный Фридрих Ницше, который впоследствии называл самого себя «Дионисом». А своей «Ариадной» Ницше называл вдову Рихарда Вагнера. Который, в свою очередь, прославился тем, что при помощи «бесконечной мелодии» пытался вывести любителей музыки из позорного прозябания в тупике.

За право считаться изобретателем музыки, в «Древней Греции» соперничали Силен и Аполлон. Последний, оскорбленный притязаниями противника, наградил Силена ослиными ушами.

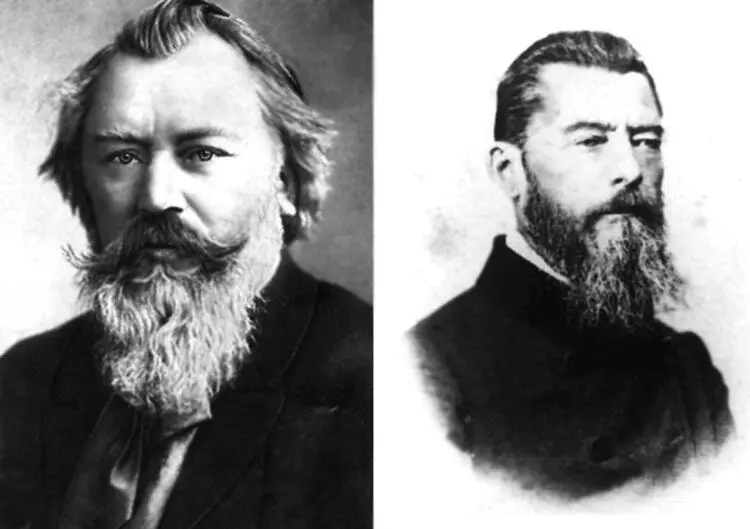

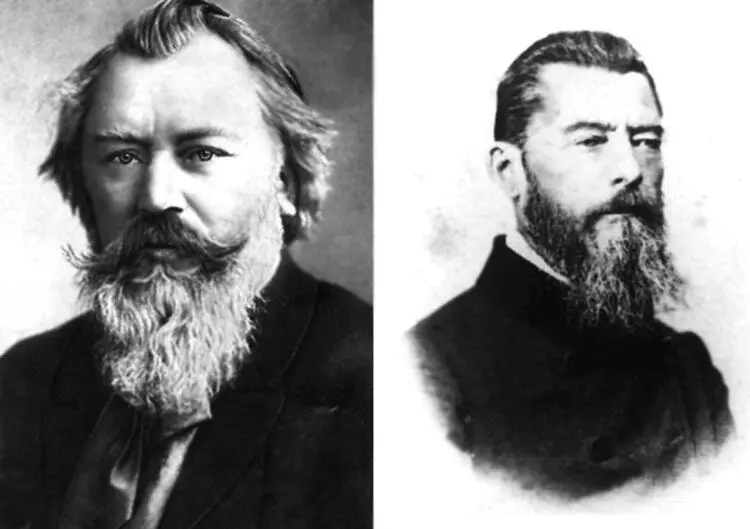

Середина XIX столетия ознаменовалась так называемой «войной романтиков». С одной стороны был Рихард Вагнер, а с другой – Иоганнес Брамс.

Одновременно в немецкой философии соперничали учения Шопенгауэра и Фейербаха. Причем, яростный поклонник Вагнера и Шопенгауэра, Фридрих Ницше оскорбительно охарактеризовал философию Фейербаха как «ослиную философию».

«Ослиный» Брамс и «ослиный» Фейербах

Эта параллель замечательна еще и тем, что позволяет отождествить античного бога Аполлона с Рихардом Вагнером.

Как известно, Ницше противопоставлял «дионисическое» и «аполлоновское», причем самого себя Ницше называл «Дионисом». С другой стороны, Ницше известен как автор книги «Падение Вагнера», в которой резко противопоставил себя и Вагнера. Резонно предположить, что Вагнер это «Аполлон», это можно прочитать между строк в книге Ницше.

В биографии Рихарда Вагнера есть такой эпизод. Будучи в Риге (на территории тогдашней России), Вагнер был вынужден бежать оттуда в Париж, спасаясь от своих кредиторов. Однако, корабль пошел в Лондон, и в этот момент случился выкидыш ужены Вагнера.

Этот эпизод в точности соответствует биографии Наполеона Первого, который бежал из России, но попал на английский остров, и больше никогда не смог увидеть своего сына.

В этой истории нужно обратить внимание на то, что имя «Аполлон» практически тождественно имени «Наполеон». А мифические похождения Аполлона весьма напоминают обстоятельства жизни Наполеона Первого. Например, история про то, как Аполлон преследовал Дафну, которая смогла спастись лишь благодаря заступничеству своего отца – это история буквально повторяет то, как великая княгиня Анна Павловна смогла избежать сватовства Наполеона.

Кстати, Рихард Вагнер умер в Венеции, на острове. Подобно Наполеону.

Во времена «античности» существовала религия «умирающего и воскресающего бога» (Пана, Озириса, Таммуза, Диониса, Адониса, Адоная, Асмодея, Прометея, и т. д.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу