Ни о пожаре на складах, ни о потере Шлиссельбурга донесений из штаба Ленинградского фронта в Москву своевременно не поступило. И.В. Сталин узнал обо всем из своих источников. 9 сентября вождь жестко и нелицеприятно спрашивал К.Е. Ворошилова и А.А. Жданова: «Куда девались танки КВ, где вы их расставили, и почему нет никакого улучшения на фронте, несмотря на такое обилие танков КВ у вас? Ведь ни один фронт не имеет и половинной доли того количества КВ, какое имеется у вас на фронте. Чем занята ваша авиация, почему она не поддерживает наши войска на поле?» [11].

По большому счету, руководителям обороны ответить было нечего. Между тем советская авиация действовала с большим напряжением, непрерывно штурмовала наступающие части противника, широко использовала РСы, вела неравные воздушные бои. Неоднократно четверкам и шестеркам советских ястребков приходилось противостоять группам в 20, 30 и даже 50 неприятельских самолетов. Отдельные схватки завершались результативно и без собственных потерь, но чаще перевес оказывался на стороне противника.

Обер-лейтенант М. фон Коссарт (M. von Cossart), который командовал отрядом 7/KG1, отмечал, что советские истребители не представляли опасности для летящих плотным строем «юнкерсов». Советская служба воздушного наблюдения и обнаружения в то время была чрезвычайно примитивной, работала медленно, поэтому истребители обычно атаковали бомбардировщики уже после сброса бомб. «Из 60 вылетов, в которых я принял участие до 9 сентября, — отмечал фон Коссарт, — мое подразделение встречалось в воздухе с советскими истребителями всего 10 раз. Истребительное прикрытие у русских наблюдалось в основном над аэродромами, наиболее важными промышленными районами, такими как Ленинград, а также крупными железнодорожными узлами» [12].

Однако 9 сентября удача отвернулась от немецкого летчика. В воздушном бою его самолет серьезно пострадал, а все члены экипажа получили ранения (вероятно, их атаковали капитан Н.М. Никитин и ст. лейтенант А.Ф. Руденко из 5-го иап ВВС КБФ). Фон Коссарту удалось дотянуть до своего аэродрома, но при посадке в Заборовке (35 км севернее Пскова, восточнее Псковского озера) машина превратилась в груду металлолома. Ему еще повезло, а один из наиболее результативных германских асов, уже упомянутый обер-лейтенант Г. Мютерих из II/JG54, на счету которого значились 43 победы, погиб в бою с «мигами» или «лаггами» северо-западнее Красного Села. Значительными в тот день оказались и советские потери: только в частях 7-го иак были сбиты 2 МиГ-3 (один из них непосредственно над городом), 2 И-16, 1 И-153; один летчик погиб, еще один получил травмы при вынужденной посадке, а остальные воспользовались парашютами и вернулись в строй. Количество исправных советских самолетов под Ленинградом уменьшилось на 10–12 машин.

Сталин отчетливо осознал неспособность своего вчерашнего любимца, «первого маршала», отстоять город. 10 сентября ГКО принял решение направить генерала армии Г.К. Жукова в осажденный Ленинград, поручив ему принять у Ворошилова командование Ленинградским фронтом. Во время состоявшихся 14 сентября телеграфных переговоров с начальником Генерального штаба Б.М. Шапошниковым Георгий Константинович сообщил, что после ознакомления с обстановкой пришел к выводу: положение очень сложное, а чтобы отразить наступление противника, необходимо создать резервы, мобилизовать все силы, включая бригады морской пехоты, дивизии народного ополчения, части НКВД и др.

«Мною принято в Ленинградском фронте всего 268 самолетов, из них исправных только 163, — телеграфировал далее в Москву Г.К. Жуков. — Очень плохо с бомбардировщиками и штурмовиками. Имеется шесть Пе-2, два Ил-2, два Ар-2, одиннадцать СБ. Такое количество не обеспечит выполнения задачи. Очень прошу товарища Сталина дать хотя бы один полк Пе-2, один полк Ил-2» [13].

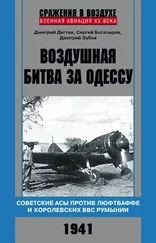

Летчики 124-го иап ПВО Ленинграда у МиГ-3

Ситуация продолжала ухудшаться: 12 сентября противник захватил Красное Село, а через два дня его войска вышли к Финскому заливу в районе Стрельны, отрезав части 8-й армии на ораниенбаумском плацдарме. Ленинград и КБФ продолжали оставаться блокированными. От города линия фронта проходила всего в 10–14 км, и более трудного положения сложно придумать. На находящихся еще в нашем распоряжении аэродромах была сконцентрирована вся оставшаяся авиация. Особенно тесно было на Комендантском аэродроме, наиболее близко расположенном к городу, на который начали прибывать также транспортные самолеты с Большой земли. Немецкая артиллерия разных калибров методично вела обстрел аэродромов, а самолеты разных типов их бомбили и штурмовали. Начался систематический обстрел города дальнобойными орудиями. По воспоминаниям главного инженера ВВС ЛФ бригинженера А.В. Агеева, это было крайне напряженное время. Казалось, вражеская авиация вездесуща, может делать что угодно. Но так продолжалось недолго.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу