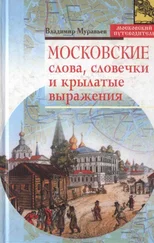

Лучшая охота на зверя в окрестностях Москвы была в лесу, называвшимся Лосиным островом, так как здесь водилось много лосей. Лес был со времен Ивана Грозного заповедным, через него-то и проходила Троицкая дорога.

Каждая царская охота в Лосином острове тщательно подготавливалась, поэтому, как правило, она бывала удачна и доставляла царю много удовольствия. В приказе Ловчего пути вели записи о всех выездах царя на охоту. Из такой записи известно, что в январе 1620 года была устроена «большая царская охота», что доезжачие «осачили», то есть обложили нескольких лосей, что собаки азартно и смело взяли их, загонщики умело вывели на царских стрелков, — одним словом, охота была «веселая и жаркая», и затравили тогда двух лосей. Такие охоты проводились каждый год.

Но заповедный дикий лес — радость охотников — к путнику оборачивался иной стороной. Приблизительно в версте от Ростокина находилось урочище Красная Сосна. В начале XIX века местные жители показывали эту приметную сосну, по которой урочище получило название. Сосна уже тогда была очень стара, а возникновение названия, видимо, следует отнести к началу XVII века.

Красная Сосна служила станом разбойникам.

В 1685 году производимое следствие об ограблении на Троицкой дороге, возле урочища Красная Сосна, обоза с царской казной, при котором двое мужиков из охраны были убиты, обнаружило, что ограбление было совершено стольником князем Яковом Ивановичем Лобановым-Ростовским, а сообщниками его были дворянин Иван Никулин и слуга-калмык.

Это дело, в котором преступником выступал человек, принадлежавший к родовитой знати, чьи родственники и сам он занимали высшие должности при дворе государей, долго занимало воображение современников.

Бытописатель петровской эпохи И. А. Желябужский — служилый дворянин, исполнявший дипломатические поручения, выслуживший чин окольничего, человек, близкий ко двору, который, безусловно, лично знал князя Якова Лобанова-Ростовского, в своих «Дневных записках» описал это дело. Из его рассказа можно понять, что князя Лобанова судили только за преступление, на котором он попался, но оно было не единственным: они с Иваном Никулиным вообще «ездили на разбой по Троицкой дороге».

«По розыску, — рассказывает Желябужский, — князь Яков Лобанов взят со двора, привезен к Красному крыльцу в простых санишках, и учинено ему наказание: бит кнутом в жилецком подклете, по упросу верховой (то есть приближенной к царице и имеющей доступ „наверх“ — в царские покои. — В. М. ) боярыни и мамы княгини Анны Никифоровны Лобановой (по закону ему полагалась смертная казнь. — В. М. ), да отнято у него бесповоротно 400 дворов крестьянских, а человека его калмыка да казначея (видимо, тот был в сговоре с разбойниками. — В. М. ) за то воровство повесили; Микулин был бит на площади нещадно, сослан в Сибирь, и отняты у него поместья и вотчины бесповоротно».

Позднее Яков Лобанов служил в армии, участвовал в военных действиях, дослужился до чина майора лейб-гвардии Семеновского полка.

Псовая охота Василия III. Миниатюра Летописного свода ХVI в.

Предание также рассказывает о том, что здесь было одно из излюбленных мест Таньки Ростокинской, где ее шайка подстерегала свои жертвы. А собиратель преданий о ней известный фольклорист П. А. Бессонов в 1872 году писал: «Место это так насижено для грабежа, что с тех пор доселе на нем держат ночной пикет из окрестных крестьян, по очереди собирающихся с дубинами».

В начале XX века в сосновом бору возле урочища возник дачный поселок «Красная Сосна», в 1920-е годы в нем насчитывалось 18 улиц-линий. После того как эта территория в 1960 году вошла в состав Москвы и там началось массовое жилищное строительство, на месте поселка были поставлены многоэтажные стандартные дома. Название урочища сохранилось в названии улицы — улица Красная Сосна, которая находится приблизительно на месте 10-й линии бывшего поселка и выходит на Ярославское шоссе.

На полпути от улицы Красная Сосна до Московской кольцевой автомобильной дороги, являющейся сейчас границей города, на шоссе (адрес: Ярославское шоссе, 63) стоит небольшая, ухоженная и отремонтированная церковь, построенная в столь любимом в начале XX века византийском стиле, не с луковичным куполом, а шлемовидным. Архитектор, ее строивший, С. М. Ильинский, называл ее стиль новгородско-византийским, имея в виду пристроенную с северо-запада звонницу, напоминающую средневековые псковско-новгородские звонницы. Эта церковь в своем облике отразила поиски русских архитекторов начала века, в общем направлении модерна старавшихся использовать традиции национального русского зодчества, а потому обращавшихся к его истокам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Муравьев - Во времена Перуна [Повесть-легенда]](/books/429799/vladimir-muravev-vo-vremena-peruna-povest-thumb.webp)