Во всех этих боях активно участвовали сошедшие на берег „очаковцы”. Крейсер выделил большую группу матросов для формирования экипажа бронепоезда „Свобода или смерть” под командованием большевика с 1912 г. прославившегося в гражданской войне матроса А. В. Полупанова.

Большую роль в организации отпора контрреволюции в Севастополе и формировании матросских отрядов сыграл товарищ (заместитель) председателя Исполкома Севастопольского Совета старший гальванер „Очакова” Д. Н. Дымнич. Многие „очаковцы” в составе этих отрядов обороняли Крым, ликвидировали на румынском фронте мятеж бывшего командующего этим фронтом генерала Щербачева, громили вторгшиеся на нашу землю войска боярской Румынии.

Горячо приветствовали „очаковцы” ленинские декреты о демократизации флота (отмена оставшихся от царизма чинов и орденов), о создании нового Рабоче-Крестьянского Красного флота, о комплектации его на добровольных началах. К началу февраля 1918 г. крейсер сохранил ядро своего экипажа, его командный состав был полностью выборным. Командовал кораблем В. М. Терентьев, который до этого был начальником 2-го дивизиона бригады подводных лодок, а с сентября 1916 г. — командиром эсминца „Лейтенант Шестаков”.

И все же команда крейсера неудержимо таяла: преданные революции люди требовались на берегу — там формировались новые и новые отряды. Многих специалистов приходилось переводить для пополнения экипажей остававшихся в первой линии новых кораблей.

В марте 1918 г. в Черноморье вторглись австро-германские войска. Их привела на нашу землю предательская буржуазная Центральная рада, рассчитывавшая с помощью интервентов отторгнуть Украину от Советской России. После кровопролитных боев Одесса, Николаев, Херсон оказались под пятой оккупантов. Бесстыдно попирая условия Брестского мира, признававшего Крым территорией Советской России, интервенты без церемоний вторглись в Крым.

Малочисленные, поредевшие в предыдущих боях матросские и красногвардейские отряды не могли противостоять огромной, насчитывавшей до 200 тысяч солдат, хорошо экипированной и вооруженной немецкой армии. И одним из последних отрядов, дравшихся на подступах к главной базе флота, был отряд под командованием председателя судового комитета „Очакова” старшего гальванера А. Е. Максюты. Еще 22 апреля моряки сражались под Бахчисараем, а 1 мая немцы вступили в Севастополь. Наступили трагические для Черноморского флота дни. Вынужденные соблюдать условия Брестского мира, могучие корабли, чей огонь мог бы дотла смести и выжечь войска оккупантов, уходили из своей главной базы без единого выстрела, с величественным и грозным спокойствием. В бессильной ярости при виде ускользающей от них добычи немцы открыли по кораблям огонь из полевых орудий, но флот не поддался и на эту провокацию.

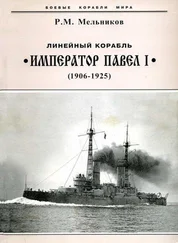

С 1 мая по 16 июня 1918 г. на Новороссийском рейде собрался внушительный отряд — лучшие и новейшие надводные корабли Черноморского флота, включая оба находившихся в строю линкора-дредноута, 10 нефтяных и 8 угольных эсминцев. „Очакова” не было среди них — он остался без команды в Севастополе, но были на кораблях многие „очаковцы” и в их числе — последний командир крейсера, в те дни ставший командиром линкора „Свободная Россия” [114]В. М. Терентьев.

Эти „очаковцы” вместе с другими моряками остались верны своему революционному долгу. Преодолевая разброд и шатания в экипажах, колебания руководителей Кубано-Черноморской республики и прямые угрозы анархиствующих экстремистов, они выполнили продиктованный суровой необходимостью ленинский приказ о потоплении флота. Вместе со „Свободной Россией” погибли, но не сдались врагу, эсминцы „Керчь”, „Фидониси”, „Гаджибей”, „Калиакрия”, „Пронзительный”, „Громкий”, „Лейтенант Шестаков”, „Капитан-лейтенант Баранов”, „Сметливый”, „Стремительный”, ряд вспомогательных и торговых судов.

Остававшийся, как и все старые корабли и подводные лодки, в Севастополе, заброшенный „Очаков” был свидетелем возвращения нескольких из ушедших ранее в Новороссийск кораблей под командованием изменившего советской власти командующего флотом М. П. Саблина; был и свидетелем безудержного разграбления оккупантами остатков флота и его богатых арсеналов. Как и предполагало советское правительство, немцы и не думали (как обещали по Брестскому договору) нейтрализовать Черноморский флот и оставить его в неприкосновенности до конца войны. Они грабили его — грабили открыто и беззастенчиво. Дорого обошлось стране предательство командующего и незрелость тех, кто отказался топить корабли. Немедленно как самую ценную добычу оккупанты увели в Константинополь транспорт „Кронштадт” и отдали его в распоряжение своих подводников. Немецкие моряки обосновались на крейсере „Память Меркурия”, ввели в строй миноносцы „Зоркий”, „Счастливый”, „Капитан Сакен” и подводную лодку „Гагара”, собирались использовать их для продолжения войны.

Читать дальше