Давно дававшая о себе знать разрушительная для системы рулевого управления вибрация — „тряска” крейсера, вызванная проседанием валов до 5 мм, могла быть ликвидирована лишь заменой сработавшегося бакаута в подшипниках дейдвудов и кронштейнов гребных валов. Не требовала пояснений необходимость замены части главного и вспомогательного трубопровода, водогрейных трубок котлов и чеканки некоторых коллекторов, чья общая изношенность, часто выводившая котлы из действия, самым непосредственным образом лишала корабль полной скорости. Такую же роль играла изношенность золотниковых коробок и цилиндров паровых машин вентиляторов, не позволявшая поддерживать нужное давление воздуха в кочегарках.

По корпусу неотложной работой была замена настила второго дна в котельных отделениях: в среднем отделении оно было „ненадежно”, а в. остальных „совсем пропало”. Из-за этого не обеспечивалось хранение в междудонном пространстве даже двух третей запаса котельной воды, а при повреждении второго дна средней кочегарки крейсер и вовсе выводился из строя. Требовала восстановления герметичность котельных отделений и проверка водонепроницаемости отсеков, нарушение которой прямо грозило кораблю гибелью. Пришло время и перевооружения корабля.

На совещании специалистов порта, офицеров „Кагула”и транспорта-мастерской „Кронштадт” был принят график капитального ремонта крейсера, включая установку 130-мм орудий вместо шестидюймовых и замену котлов, предусматривающий его окончание в марте 1917 г. 25 сентября выгрузили на баржи боеприпасы, на следующий день перевели крейсер в Корабельную бухту. На баржи и в портовые склады выгрузили оставшийся уголь. В течение ноября с „Кагула” сняли все 152-мм орудия [108]и разобрали обе башни. Начался капитальный ремонт.

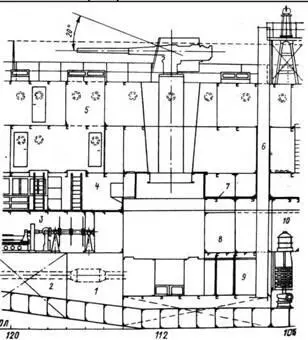

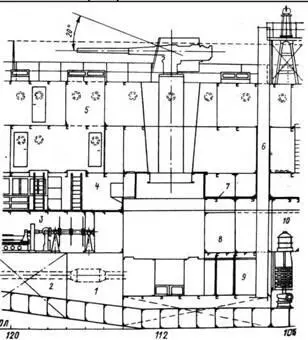

Установка 130-мм орудия вместо кормовой башни на крейсере „Кагул”

1 — помещение бензина; 2 — отсек пресной воды; 3 — помещение рулевой машины и ручного управления рулем; 4 — запасы сухой провизии; 5 — шахта светлого люка; 6 — элеватор подачи 130-мм патронов; 7 — броневая палуба; 8, 9 — погреба 130-мм патронов; 10 — выгородка водоотливного насоса.

1917 год стал последним годом существования Российской империи. Так недавно пышно справивший свое 300-летие и рассчитывавший существовать века самодержавный режим рухнул за считанные дни. Царь Николай II, еще вчера повелевавший „сей же час” прекратить в столице беспорядки, сегодня никому уже ненужный, в страхе ожидал решения собственной участи.

Веками обрекавший страну на нищету и невежество, заливавший землю кровью своих лучших сынов, ненавистный широким народным массам режим угнетения и несправедливости уходил в небытие. Но остались люди, вскормленные этим режимом, готовые остановить развитие революционного процесса, грозившего лишить их привилегий власти и богатства. К ним относился и новый командующий Черноморским флотом А. В. Колчак [109]. Еще год назад всего- навсего скромный капитан 1 ранга начальник минной дивизии Балтийского флота, а сегодня — вице-адмирал и командующий флотом, этот не обделенный военными талантами и политической изворотливостью потомок монгольских завоевателей мгновенно оценил обстановку. В противоположность цеплявшемуся за рухнувший режим и поплатившемуся за это жизнью командующему Балтийским флотом А. И. Непенину, Колчак понял, что к прежней монархии возврата не будет, новой династии Россия не выберет. Как заявил Колчак на допросе в 1920 г., он считал, что в России будет установлен „какой-нибудь республиканский образ правления” и признавал его отвечающим назревшим потребностям страны. Новую форму правления народ должен был выбрать, по его мнению, в учредительном органе и какую бы форму он ни выбрал, Колчак собирался ей подчиниться. Пока же, во избежание развала в стране, особенно опасного во время войны, следовало поддерживать временное правительство, каким бы оно не было. А для этого нужно было всеми силами добиваться устранения недоверия матросов к офицерам, которое в первые же дни февральской революции уже привело к кровавым эксцессам на Балтийском флоте.

Сразу по возвращении флота в Севастополь А. В. Колчак устроил 5 марта 1917 г. на Нахимовской площади парад команд, крепости и гарнизона с торжественным молебном и провозглашением многих лет „богохранимой” державе Российской и всему российскому воинству. В сопровождении свиты адмирал обходил выстроенные войска и учащихся, провозглашал здравицы народному правительству и верховному главнокомандующему, покрывавшиеся продолжительным „ура”. Затем у входа в морское собрание командующий по всем „старым” правилам пропустил парад мимо себя церемониальным маршем. Все прошло гладко, и адмирал опрометчиво посчитал, что с революцией в Севастополе покончено.

Читать дальше