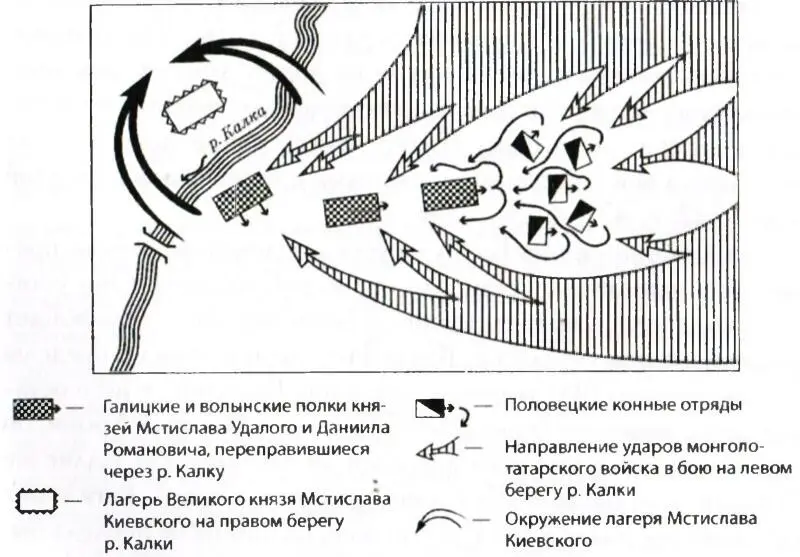

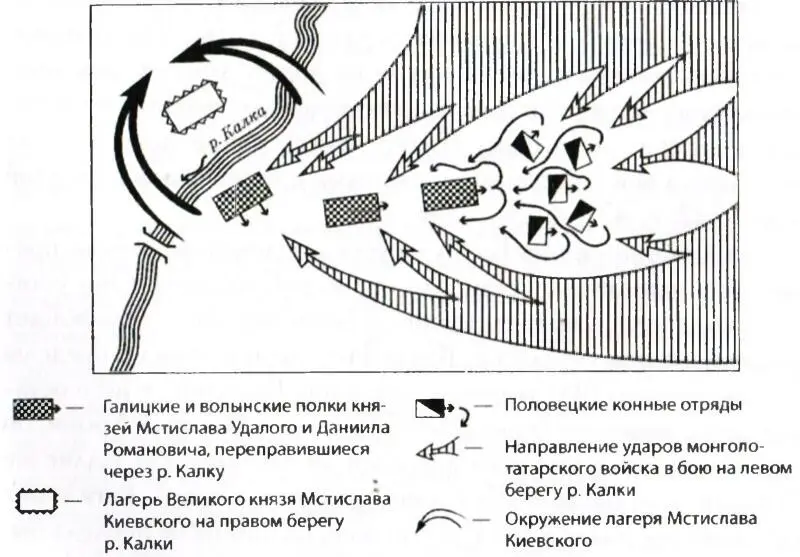

Битва на Калке [46, с. 108]

Русские князья, собравшие силу, способную сокрушить захватчиков, не сделали этого, сражаясь не кулаком, а растопыренными пальцами, которые монголы с удовольствием переломали по отдельности. «Русские в сражении при Калке оказались толпой, не спаянной ни воинской дисциплиной, ни общим командованием — их полки вступали в бой поодиночке и также поодиночке были разбиваемы монголами» [6, с. 332]. Самый амбициозный из князей Мстислав Удалой — автор Липецкой бойни [70] В сражении у Липецка в результате междоусобных противоречий, существующих между русскими князьями, погибло более 10 000 русичей.

, а также будущий король юго-западной Руси — Даниил, прозванный впоследствии Галицким, удирали так, что даже хорезмшах позавидовал бы. Они-то убежали, а вот простым ратникам не повезло: монголы преследовали их до самого Днепра, методично уничтожая. Впрочем, во время отступления погибло и шесть князей, погиб и один из немногих здравомыслящих воевод Юрий Домамирич, погибло семь десятков прибывших из Владимиро-Суздальской земли богатырей, возглавляемых боярином Александром Поповичем, который в былинах воспет как Алеша Попович. Ростовский князь Василько Константинович задержался в пути со своей дружиной и остался жив, но судьба уготовила ему другую участь, героическую и страшную.

«Только десятая часть войска вернулась домой» [41, с. 159], причем недавние союзники половцы отбирали у беглецов лошадей и одежду. Троих князей монголы взяли в плен. Причем захвачены были сам Великий князь Мстислав Киевский, его зять князь Андрей и Александр Дубровский. Им была устроена почетная, с точки зрения монголов, казнь. Субэдэй и Джэбэ «не допускали и мысли о том, что убийство их послов останется неотмщенным, но… предоставили своим противникам полагающуюся князьям привилегию расстаться с жизнью без крови. Способ, к которому прибегли монголы, был совершенно отвратительным, зверским и обрекал жертвы на длительные мучения. Это было сделано не только из желания доставить монгольским вождям садистское удовольствие, но в качестве предупреждения ждущему их прихода Западу. Пленников связали и уложили на землю, а на них поставили настил, на котором пировали Субудай, Джебе вместе со своими военачальниками, в то время как под ними медленно задыхались князь Мстислав и его союзники» [29, с. 216].

Из Тверской летописи: «А князей придавили, положив их под доски, а татары наверху сели обедать; так задохнулись князья и окончили свою жизнь» [41, с. 159]. Далее летописец с горечью отмечает недавнюю похвальбу и высокомерие Великого князя, и вспоминал ли задыхающийся под дощаным помостом Мстислав Романович свои слова, которые он сказал в ответ на сообщение ему о приближении монгольских полчищ к русским пределам: «Пока я нахожусь в Киеве — по эту сторону Яика, и Понтийского моря [71] Черное море.

.и реки Дуная, татарской сабле не махать» [41,с. 161].

Таков был финал первого столкновения русских и монголов. Впрочем, козлы отпущения за калкинское поражение были найдены. Ими оказались… половцы. Именно они во всем виноваты! Они первые побежали, налетели на русские рати, а те не успели «исполниться», все перемешалось, чем и воспользовался неприятель. Но что там половцы! Виноваты монголы! Субэдэй и Джэбэ «действовали больше дипломатическим коварством и военными хитростями, к которым следует отнести их поспешное отступление вглубь степи, весьма напоминающее известный кочевнический прием „заманивания“ в ловушку, как правило дезориентирующее преследователей» [8, с. 173], пишет С. А. Плетнева. Говоря о дипломатическом коварстве, можно лишь развести руками — зачем послов, кстати несториан, «умучили»? Эх, рыцари! Что же касается дезориентации, то, может быть, Субэдэю нужно было организовать команду, которая ставила бы указательные знаки, куда, сколько и за кем скакать преследователям? Наиболее точно выигрышную тактику, примененную монголами во время их отступления от Днепра до Калки, сформулировал Дж. Уэзерфорд: «Монголы не видели чести в самом процессе сражения, честью для них была победа. В любой войне у них была только одна главная цель — полная и безоговорочная победа. С такой точки зрения, не имело никакого значения, какая тактика применялась против врага, и как именно велись битвы, и велись ли они вообще. Победа, достигнутая благодаря искусному обману или военной хитрости, была тем не менее победой и никак не пятнала чести и храбрости воинов, поскольку в будущем у каждого из них будут еще множество возможностей показать свою удаль. Для монгольского воина не существовало такого понятия, как личная честь, если битва была проиграна. Легенда приписывает Чингисхану такое высказывание: „Вещь можно назвать хорошей только после того, как она закончена“» [16, с. 194–195].

Читать дальше

![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/416290/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres-thumb.webp)